漳州天寶洪坑村——“迷宮”古村落

日期:2016/12/14 12:56:19 編輯:古代建築有哪些

古厝

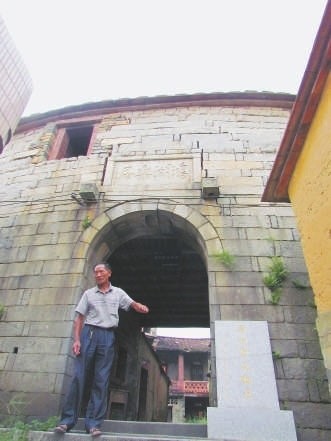

鴻湖樂居

它是一座“迷宮”,村莊內大路小路縱橫交錯,只要七座大屋的大門鎖上,外人便無法進入村莊,而村內各家各戶卻道路相連,門戶相通。它的古厝也別有特色,以條石砌基,用青磚砌牆,並以紙筋灰黏合,屋頂再鋪紅色板瓦,當地人稱之為“青磚石壁腳”。它,就是位於漳州芗城天寶的洪坑村。

輝煌與榮耀,已是過去時

從漳州往西行15公裡,穿過十裡香蕉園,再順著村道左拐,層層疊疊的蕉園環繞處,一片規模宏大的古建築群赫然映入眼簾。陽光下的洪坑,依山傍水,靜谧祥和,所有建築一色紅瓦青磚,錯落有致,氣派非凡。

“當年,老祖宗帶領子孫在村北建七房大厝,歷經雍正、乾隆兩朝,花費了三代人的心血才建成如今大家所見的古建築群。”同行的戴氏二房後人戴阿伯介紹,建築群的主體建築是一字排開的7座三進、五進大屋,每座大屋的兩側各有兩排單層護厝,均為“青磚石壁腳”式風格建築。

戴阿伯說,這裡原為洪姓村莊,明朝初期戴姓遷入後,慢慢的村裡就以戴姓為主。

跟隨著戴阿伯,一行人穿行在洪坑各厝,宛若置身“迷宮”。“沒有當地人帶路,村外人進來常常會迷路。”戴阿伯說,村內大屋與大屋、大屋與護厝、護厝與護厝之間都有小路相通。“只要把七座大屋的大門鎖上,外人便無法進入。”他說,“民國時,一伙小土匪進村打劫,因為村裡地形復雜,屋捨奇特,他們一下子就迷了路,不但財物沒搶到,還被嚇出一身冷汗,從此再也不敢來了。”

洪坑古村落主體建築裡最重要的是大房、二房、三房、四房、六房頭和當店巷等建築。幾座大厝,格局和風格雖相差無幾,但布局獨特,各具特色。

戴阿伯介紹,大房由戴富始建,直到其長孫才竣工,傾注了祖孫三代人的心血。大房門廳梁架上雕刻了琴棋書畫等圖案,花卉草木雕梁畫棟,百年過去了,依然紋理清晰,栩栩如生。二房也是二進一院落,美觀大方。三房朝縱深方向發展,前後五進三院落,規模更大。四房存心要與三房攀比,特地按“一廳兩房”的布局建設,在廳堂的兩側又加房,各自圍成一個小院落,氣勢非凡。

戴氏兄弟爭奇斗巧,競尚奢華,結果建造起一片府院華宅。據傳,當年造厝的全盛時期,石料與磚瓦都是從泉州水運而來。相傳,建大房時缺少石粉,戴家就以一斗白銀換一斗石粉。因此被編成歌謠:“有洪坑的厝,無洪坑的富;有洪坑的路,無洪坑的石鋪。”

“古厝裡,最具特色的就是這座康熙六十年(公元1721年)建造的石樓。”戴阿伯領著我們走進“鴻湖樂居”,它與土樓形制相似,只是材料為青石青磚,“石樓共有18間房子,各間相通,冬暖夏涼”。

戴阿伯也曾是“鴻湖樂居”裡的居民。他回憶,樓裡有一口八角水井,大家共用,婦女洗菜做飯或洗衣服時湊在井旁,拉著家長裡短,笑語不斷,其樂融融。遺憾的是,原先18戶人家的“大院”裡,如今已空置。有些房間已經塌陷,橫七豎八的房梁擱在牆上,镂空的窗棂搖搖欲墜,屋裡長滿野草,樓背的牆上,不知何時長起了一株七八米高的榕樹,攀磚絕壁附在牆上。而那口古井也成了一口死井。

除此之外,村裡還有漳州最早的鄉規民約石碑——一塊刻於清康熙年間的“鴻

湖社會禁牌”的石碑。碑上所寫的不許犯尊欺弱、竊取物件,不許架棚作廁、起蓋小屋等鄉規民約條文,直到今天還很適用。

保護與利用,仍是進行時

600多年來,洪坑村一直隱身於天寶山腳下,默默無聞,然而自12年前在一次文物普查中被發現後,開始聲名遠播,大批文物管理部門專家學者、媒體記者蜂擁而至。

漳州市文管部門負責人說,洪坑古村落年代之早、規模之大、布局之獨特,在漳州市當屬僅見,它的發現,對研究閩南古代民居建築有著重要意義。相關專家也認為,這裡的古厝是閩南建築的傑出代表。2013年,國家住建部公布第二批“中國傳統村落名錄”,漳州芗城區天寶鎮洪坑村榜上赫赫有名。

由於年久失修,加之閩南地區雨水豐沛,明清古建築群破損較為嚴重。“對明清老宅院的保護和維修,這幾年一直都在做。”掛鉤該村的天寶計生辦詹主任告訴筆者,每年,村裡平均會有一至兩房進行重修,數十萬元的工程資金,主要通過各房裔孫自發募集完成。此外,古民居的日常保潔、維護工作及相關的基礎設施建設,則由村委會組織完成。每年,村委會都會投入10多萬元用於聘請專人打掃、修補古厝。

近年來,有關洪坑村明清古建築群進行保護的話題,引起了漳州市和芗城區兩級政府的高度重視。市、區各級主要領導多次前往實地考察調研。“鴻湖樂居”圓形城堡、戴氏宗祠、鴻湖庵等特色建築均被列為市級文物保護單位。今年初,芗城相關部門還在村內召開了洪坑古民居前期保護與開發現場會。會上要求各部門做好古民居的保護與保潔工作,劃定了前期保護與開發的核心區范圍,明確了當前和今後三個階段性的工作標准。

“希望將來,在對洪坑村旅游資源進行整體規劃的基礎上,在古建築保護專項資金的支持下,適當開發、合理挖掘老祖宗們留下來的歷史文化遺產,統一風格、招商引資,使洪坑村明清古建築群的保護和利用走上良性循環道路。”詹主任說。

- 上一頁:皇帝御用的不老神泉

- 下一頁:清遠 山泥滑坡沖毀文保單位

熱門文章