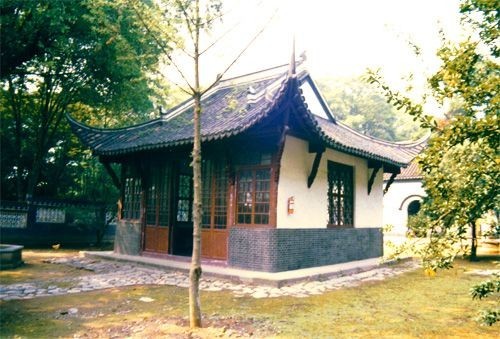

安徽滁州豐樂亭

日期:2016/12/14 12:51:26 編輯:古代建築有哪些

豐樂亭,位於滁州市城西1裡的豐山北麓,北宋慶歷六年(1046年)始建。據《豐樂亭記》載,是年夏歐陽修飲茶,覺水味甘甜,異於往日。因問待從,知水取於幽谷一泉。歐陽修親至泉旁察看,“其上則豐山聳然而特立,下則幽谷竊然而深藏,中有清泉嗡然而仰出。”於是疏泉鑿石,辟地以為亭,而與滁人往游其間。由於這年滁地風調雨順,五谷豐登,歐陽修將此亭命名為“豐樂亭”。明代天啟元年(1621年)修此亭時,內壁南北面鑲有滁州判官尹夢壁作《滁州十二景》石碑刻6塊(高1.16米,寬0.46米)。亭外南側立有相傳為唐吳道子畫的觀世音菩薩石刻像和歐陽修撰文、蘇轼手書的《豐樂亭記》碑刻各1塊。清鹹豐三年(1853年)四月,太平軍攻滁州時,亭遭損壞。光緒九年(1883年)五月,薛時雨重修此亭,並立《重修豐樂亭記》碑刻。

過亭第二進為保豐堂,同年所建,5間瓦房磚木結構,幾經毀而修復。1963年又仿原樣重建。堂前古柏1株,傳說為歐陽修所植。

出堂過院即至危樓,為第三進。原建上下3間,青磚小瓦結構,歐陽修曾立王禹偁(字元之,曾為滁州郡守,有政聲。石刻像於壁內,並作《書王元之畫像側》一詩,以示尊賢之意。宋元祐九年“危樓”改為“九賢祠”,為祭祀唐代滁州刺史韋應物、李德裕、李長夫、李公重、韓思復和宋代滁州郡守王禹偁、歐陽修、張方平及曾鞏等9人之所。此樓毀於清嘉慶年間(1796~1820年),道光時(1821~1850年)滁州郡守李藝圃曾予修葺,並在“九賢祠”左又建一座“四賢祠”,祭祀明代滁州太僕卿李一鵬、高倬、寺丞王聚奎和都察院左劍都御史金光辰。光緒二十二年(1896年)滁州知州熊祖贻重修時將危樓改為平房。原危樓前左為“棠捨”、右為“芥舟”,各是3間小瓦平房,為僧侶坐禅的地方。“芥舟”之南是和尚禅房和廚房。

在“保豐堂南”,原有“王陽明祠”,明代建築,光緒時毀。在“王陽明祠”南山坡上,有“三皇古殿”和“天宇寺”遺址。再東南有“柏子潭”1處,占地約1畝。始建於明,明洪武六年(1373年)朱元璋下旨建祠,改封為“柏子龍潭”,洪武十六年竣工。潭周為樓,極其壯觀,有御制碑記。再上為“五龍君祠”。現在原址僅存摩崖石刻,除一塊面積為1.20ⅹ0.95米的漢、滿兩種文字同刻的“與民同樂”石刻外,尚有湖北京山馬乾元的詩刻,全文是:“勝地控豐嶺,蒼蒼煙樹林。泉井人自汲,市近谷偏深。石作三春秀,雲生雨岫險,風流人已遠,同樂到於今。”在庭院東南山坡上,原分布有歐陽修建的“醒心亭”、“大觀亭”、“來遠亭”、“金聲亭”和“壯懷亭”,今皆毀為遺址。

“幽谷”在豐樂亭大門外,谷內古樹矗立。歐陽修曾說:“日與滁人仰面望山,俯而聽泉。掇幽芳而蔭喬木,風霜冰雪,刻露清秀,四時之景無不可愛”。幽谷東南的“豐樂亭”,即當年“疏泉鑿石辟建亭”的“泉”,宋元祐六年(1091年),滁州刺史陳知新重修豐樂亭時,改名為“紫薇泉”。明代裡人元珩為泉題書並立碑於泉側。目前,“紫薇泉”尚屬完好,原碑刻卻毀於“文化大革命”中。現在“豐樂亭”院內僅存“豐樂亭”、“保豐堂”、“棠捨”、“芥舟”和危樓等屋。

1956年,豐樂亭被列為省級重點文物保護單位。同年,將原在鐘鳴寺內的大銅鐘(名“幽明鐘”),移至前院。幽明鐘系元代至正四年(1344年)滁州刺史劉琪督造,鐘重4500斤,高7尺,頂有鈕,造型為“二龍戲珠”。下口為24個荷花瓣,直徑1.2米,鐘壁鑄有滁州清流、全椒官名表,“文化大革命”中豐樂亭內所有碑刻、字畫均遭破壞,這一巨大銅鐘也被人用氧焊機分割成塊,然後熔化。

1986年7月安徽省人民政府重新公布“豐樂亭”為省級重點文物保護單位。

推薦閱讀:

福建莆田十八叢林之重興寺

福建莆田興角祖宮

山西孝義臨黃塔

“居山鎮海”宋代媽祖宮隱匿深山中

- 上一頁:廣東三平風采堂

- 下一頁:福建莆田十八叢林之重興寺