宮保第 狀元府 古跡今難復

日期:2016/12/14 12:51:14 編輯:古代建築有哪些

“七門九洲十八坡,三條半街九十九巷”,探訪南昌古地名勾起了讀者追思年久文化之情。近日,本報征集令成功征集到一批讀者感興趣的話題,記者細數下來,有不少都和古地名有關——“宮保第在哪兒?”“狀元府還在嗎?”“南昌是否有尋龍巷、花街子巷、鳴絃巷?”、“希望多寫寫老地名的傳說”……近日,記者通過走訪,試圖還原部分遺失的古地名,探究當地的故事。

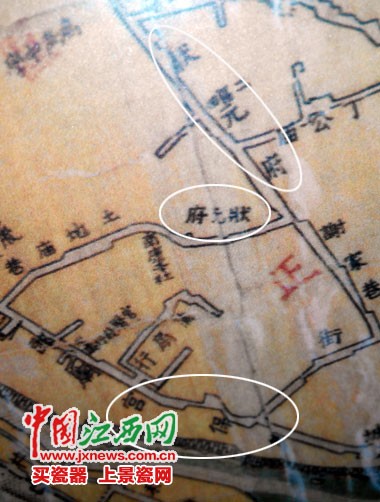

古圖顯示宮保第與狀元府的位置和距離

宮保第位於沐英城以西

大約在幾年前,有一位老南昌創作了一首南昌地名歌,歌中說道“蒲扇行、宮保第,普賢寺巷普賢寺”、“六眼井接狀元府,謝家巷南接厚福”,都大致點出了宮保第和狀元府的所在位置。但記者采訪中卻發現,關於這些老地名的記載,留存下來的資料已經不多了。

在南昌市地名辦,記者翻開南昌古地名資料時發現,關於宮保第和狀元府的記載屈指可數。1926年的南昌古地圖顯示,宮保第位於古城西南交接的古城牆旁(當時南昌有7門,宮保第位於沐英城以西),看上去正處在城牆拐彎的角落邊,向西北與東南方向延伸。宮保第北接蒲扇行,南接沐英城。記者目測古地圖,宮保第當年的長度也不長,約在200米左右。

而宮保第的文字記載僅在對石頭街的解釋中——石頭街:在市區中部偏西南。南起船山路,北至南浦路,長946米,主街寬3.6米,瀝青混凝土路面。據清光緒三十三年《南昌縣志》記載,因用麻石鋪成而得名。1966年與慶雲巷、二眼井、蒲扇行、宮保第、二郎廟、西沐英城合並統稱紅文街。1973年改稱石頭街,街側有光明皮鞋廠。

宮保第距離狀元府約400米遠

按古地圖記載,大約在宮保第東北方向400米左右,便是狀元府。有意思的是,狀元府狀元府北接六眼井,南接謝家巷。它並不像別的地名是一條直線,而是一條有近60度夾角的曲線,呈現“V”字形,不仔細看的話,很容易誤以為是兩條同名的路。

據南昌市地名辦文字記載,狀元府位於如今的象山南路上。象山南路南起前進路,北至中山路,長1557米,南段寬17米,北段寬30米,南段瀝青混凝土路面,北段水泥混凝土路面。1926年南昌市全圖自南向北分段標稱厚福巷、謝家巷、狀元府、六眼井。1984年復名象山南路。沿路有中國農業銀行南昌市支行、醫藥大樓、樟樹國藥局、省贛劇團、高橋商場等。

而記者幾經查找,卻始終沒有找到讀者所問的“尋龍巷”和“花街子巷”,這或可說明,至少在1926年,“尋龍巷”和“花街子巷”已經消失。南昌市地名辦顧問陶端正告訴記者,鳴絃巷也是一條“失傳”的老街巷,史料記載,其位於章江門附近,但少有其他文字記載。

宮保第消失於20世紀六七十年代

江西省民俗社會學研究會副會長、南昌市作家協會副主席楊建葆表示,“宮保第”這個詞是由“宮保”和“第”組成。所謂“第”是指房屋、房子、宅第,是古時“府第”的簡稱。和一般的房屋不同,“第”在古代是有規格的,不是普通的民居。居住在“第”中的人也是有一定社會地位、有身份的,至少是進士以上的人才可以居住。而“府”則表示官府,衙門裡的官員居住的地方稱“府”,至少縣令以上的人才能住的房子。

“宮保”則是職務,有技術專長的人,有一定身份的人,稱為“宮保”。關於“宮保”二字,百姓聽得較多的是一種菜名——“宮保雞丁”。在古代,“宮保雞丁”是不進尋常百姓家的,這道菜大多時候都只出現在官宴中。而在當時,宮保第也一樣非普通百姓所住。

據史料記載,宋建隆二年公元961年,南唐第二任國君李璟曾遷都南昌。為此,南昌有大型官員住宅並不足為奇。

據了解,近幾十年來,南昌城多處歷史文化遺跡逐漸消失,其中消失規模最大的有兩次。一次是在20世紀六七十年代,許多南昌歷史文化遺跡一夜之間被夷為平地,包括宮保第等歷史文化遺跡在內;另一次是在改革開放後,在南昌市進行的舊城改造項目中,也陸續拆掉了一些古舊建築,如原址在翠花街口的寶慶銀樓,勝利路兩旁的老建築物等。如今,當初的宮保第、狀元府、鳴絃巷是什麼樣子,已難考證。

講故事

宮保第:府第有三井,顯家世顯赫

楊建葆表示,對於狀元府,他沒有太多印象,他認為,不管狀元府設在何地,只要是出了狀元的地方,人們就會稱那為狀元府了。而鳴絃巷,從字面上理解,應該是一條經營樂器、展現聲樂的街巷。也許當初章江門附近總有官員推進送出,而官場上的禮儀自古便有,久而久之,附近的百姓找到商機,鳴絃巷就孕育而生了。

但對於宮保第,他卻有很深刻的記憶——宮保第的房屋很像當年書院街的建築,外立面是磚頭,裡面是木頭搭設的框架,占地面積較大。南昌的宮保第一般是有3井的——府第內的天井越多,就象征著該戶人家越富貴,宅子就越深。人們常說“一進侯門深似海”,就是由此援引而來。古代的皇帝住所則有9井,王侯將相只有7井,而巡撫、總督級別的(類似於現在的省部級官員)府第則不超過5井。可見,能住三井,其家世也算顯赫。

皇殿側:乾隆皇帝進破廟忍饑寒

南昌的皇殿側巷,南起中山路東,北至上營坊段,東通八一大道。全長200米,寬4.5米,水泥混凝土和麻石路面。南唐中主李璟曾建南都於南昌,並營建殿宇長春殿側。地名原稱皇殿側。

據傳乾隆皇帝第三次下江南巡游時,未帶隨從,微服私訪。船到章江門碼頭,棄船登岸,他化成一位“相命先生”,進了城門。

這天正值大年三十。白天天氣晴好,乾隆不一會走過了萬壽宮、翠花街、洗馬池等大街小巷。晚上,天上突然下起了大雪,寒氣逼人。他便從洗馬池向東疾行,走過洪恩橋(今稱三道橋),就到了皇殿側地段,看見一座破廟,這時的乾隆又冷又餓,就信步進廟。他忍受饑寒,正沉思間,突然從廟外闖進一人來。據傳此人名叫王昌紀,是個販賣紙扇的商人,因為欠了債銀,不敢在家裡過年,而跑到破廟來躲債的。兩人隨便寒暄幾句,王聽說乾隆說餓得很,便把隨身帶來的熱紅薯給他吃,還把自己身上的一件棉衣給他披上。得知王昌紀躲債,乾隆說:“若先生不嫌棄,願往府上一趟,讓我在扇面上給你題字,保你賣個好價錢。如何?”兩人到家後,王連忙生了一盆木炭火,又叫妻子煮了一大碗雞蛋掛面,然後爬上閣樓搬下一捆折扇並同妻子退到內房等候。

於是乾隆在每把折扇上都題了字,並根據他一天來的境遇和感受,還題了一些詩:久坐金銮寶阙間,山珍海味全食遍。豈知紅薯味香醇,破廟避寒勝皇殿。為君須察民間情,江山一統萬萬年。隨後每把扇子落款:乾隆親題。這時天已亮,乾隆叫王來拿去賣,並交代每把扇可賣一千兩。不久,王昌紀真的發了財,在廟邊開了個扇莊。後來,王老板又捐錢把破廟維修一新,使得前來燒香敬神的人絡繹不絕。可惜,這座寺廟和扇莊後來被一次大火燒掉了。不過“皇殿側”的街名卻一直傳了下來。