牛河梁遺址

日期:2016/12/14 12:44:26 編輯:古代建築有哪些

牛河梁遺址牛河梁遺址在中國遼寧省凌源、喀左、建平三市、縣交界處,被評為“中國20世紀100項考古大發現”之一。遺跡分布在范圍達50平方公裡的十余處地點,是在1981年的文物普查中發現的,包括有用於祭祀的女神廟與積石冢群。遺址的年代為距今約5000年,屬於新石器時代的紅山文化。

牛河梁遺址在中國遼寧省凌源、喀左、建平三市、縣交界處,被評為“中國20世紀100項考古大發現”之一。遺跡分布在范圍達50平方公裡的十余處地點,是在1981年的文物普查中發現的,包括有用於祭祀的女神廟與積石冢群。遺址的年代為距今約5000年,屬於新石器時代的紅山文化。

牛河梁遺址-簡介

牛河梁遺址是距今約5000多年的大型祭壇、女神廟和積石冢群址,其布局和性質與北京的天壇、太廟和十三陵相似。5000年前,這裡存在著一個具有國家雛形的原始文明社會。這一重大發現把中國古代史的研究從黃河流域擴大到燕山以北的西遼河流域,並將中華文明史提前了1000多年。這一考古新成果對中國上古時代社會發展史、思想史、宗教史、建築史、美術史的研究產生巨大影響。

牛河梁遺址-出土發掘情況

積石冢一般都是用高30厘米、長40厘米、寬20多厘米,經過打制的大石塊砌成的,有方形和圓形兩種。每座冢的占地面積都相當大,一般有三、四百平方米,最大的達1000余平方米,平均的壘石高度在1米以上。每座積石冢內,一般都有數十人列“棺”而葬。他們可能因為身份的不同而被分別安置在大小各異的石砌棺材之中。目前發現的最大的石砌棺材(位於墓的中心),長寬各3.5米,一般的石砌棺材長僅有1.5米,寬僅0.5米。

牛河梁遺址-遺址保護情況

交通部門增資3億元保護牛河梁遺址-建“京四”高速與保護文化遺址矛盾得以解決

據介紹,省交通部門研究“京四”高速公路工程設計方案時,對公路能否通過牛河梁文化遺址產生分歧。他們提出了兩個方案,一是先修鐵嶺阜新段將朝陽段暫時擱置;一是撇開建平縣,從喀左公營子直奔凌源到承德。這條高速公路對朝陽的經濟發展十分重要,這兩個方案對我市都十分不利,特別是實行第二個方案,高速公路繞過建平,該縣喪失了一次千載難逢的發展機遇。對於朝陽來說,保護牛河梁文化遺址十分重要,公路通過建平也十分重要,需要一個兩全其美的設計方案。為此市領導多次與國家、省領導及有關部門溝通,研究解決公路通過牛河梁存在的“兩難”問題。同時,請國內一流文物考古專家來牛河梁實地考察,文物考古專家經過研究論證,提出了可行的公路通過保護區的方案,使牛河梁文化遺址保護與通過公路的棘手問題得到圓滿解決。

最後的設計方案是公路避開遺址區內已經知道的16處發掘點,從牛河梁南部邊緣丘陵地帶的山谷中穿過。距高速路最近的遺址地點也有約2公裡,從遺址保護區穿行的距離由10公裡減少到4公裡,其中有1.2公裡在山中隧道穿過。這一方案使修路成本增加近3億元,但是牛河梁文化遺址得到了充分保護,從長遠觀點看符合高速公路裡程最短、效益最佳、投資最少的原則。

據介紹,省交通廳副廳長劉政奎明確表態,工程竣工後將在高速路上建牛河梁服務區,在服務區建設牛河梁文化展覽廳,讓經過這裡的人們了解牛河梁的紅山文化。

牛河梁遺址-紅山文化——東方文明的新曙光

經過多年的調查,紅山文化的分布范圍基本明確。其北界越過西拉木倫河,並有繼續向內蒙古草原深入趨勢;東界越過醫巫闾山,到達下遼河西岸;南界東段可達渤海沿岸,西段越燕山山脈到達華北平原;西界目前可確定在河北張家口地區桑干河上游。從現在地域行政劃分講,內蒙古赤峰和遼寧朝陽兩市區域內最為集中。

1983年,考古專家們在牛河梁清理發掘時,發現了一個饅頭狀的紅燒陶物。經過挖掘,發現牛河梁南側竟有一座女神廟,數處積石大冢群,以及面積約為四萬平方米的類似城堡或方形廣場的石砌圍牆遺址,還有如下珍貴文物:女神頭像、玉佩飾、石飾和大量供祭祀用的具有紅山文化特征的陶器。

過去,一直認為黃河流域和長江流域是華夏歷史的源頭,紅山文化只是一個分支或者是一種長城南北“混合文化”。可是隨著紅山玉器的進一步考定,紅山文化遺址的大量發現,特別是東山嘴、牛河梁遺址的發現,考古界對紅山文化有了一個全新的認識,把史前文化研究重點由黃河流域向北轉移,認為紅山文化在我國文明史上有特殊的地位和作用,它具有中華5000年文明發源的性質。

牛河梁遺址

牛河梁遺址-基本資料牛河梁遺址在中國遼寧省凌源、喀左、建平三市、縣交界處,被評為“中國20世紀100項考古大發現”之一。遺跡分布在范圍達50平方公裡的十余處地點,是在1981年的文物普查中發現的,包括有用於祭祀的女神廟與積石冢群。遺址的年代為距今約5000年,屬於新石器時代的紅山文化。

牛河梁遺址-簡介

牛河梁遺址是距今約5000多年的大型祭壇、女神廟和積石冢群址,其布局和性質與北京的天壇、太廟和十三陵相似。5000年前,這裡存在著一個具有國家雛形的原始文明社會。這一重大發現把中國古代史的研究從黃河流域擴大到燕山以北的西遼河流域,並將中華文明史提前了1000多年。這一考古新成果對中國上古時代社會發展史、思想史、宗教史、建築史、美術史的研究產生巨大影響。

牛河梁遺址-出土發掘情況

牛河梁遺址發掘現場

已發現的女神廟由一個多室和一個單室兩組建築物構成。多室部分南北長18米多,東西寬7米左右;單室部分南北長2米多,東西寬6米多,為土木結構,牆壁以原木為骨架,經過結扎禾草秸把、敷泥和表面壓光處理,然後在上邊彩繪以赭紅色相間、黃白色交錯的三角幾何紋、勾連紋圖案。女神廟內堆滿了女神、動物的塑像,目前僅發掘了遺址的一小部分,就出土了人物塑像的頭、肩、乳房、手等殘塊和玉豬龍、大鳥雕像數十件。人像殘塊至少分屬五六個不同的人像個體,均為女性形象,形體有大有小,或與真人相當,或大於真人若干倍,有的一只耳朵就有12厘米長,塑像的表面還塗以朱色。這些塑像表現出相當高的造型技巧,其中有一尊基本接近真人大小的彩塑女神頭像,頭高22.5厘米、面寬16.5厘米,耳長圓,鼻梁低,眼內嵌圓形玉片為睛,顴骨高聳,嘴大,面塗紅彩,出土時仍很鮮艷。在女神廟中還發現了一些祭祀用的陶器,說明當時女神廟中曾經有過較大規模的祭祀活動。積石冢一般都是用高30厘米、長40厘米、寬20多厘米,經過打制的大石塊砌成的,有方形和圓形兩種。每座冢的占地面積都相當大,一般有三、四百平方米,最大的達1000余平方米,平均的壘石高度在1米以上。每座積石冢內,一般都有數十人列“棺”而葬。他們可能因為身份的不同而被分別安置在大小各異的石砌棺材之中。目前發現的最大的石砌棺材(位於墓的中心),長寬各3.5米,一般的石砌棺材長僅有1.5米,寬僅0.5米。

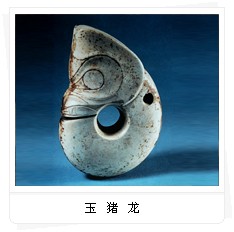

牛河梁出土文物—玉豬龍

在這些大型的積石冢中,隨葬了數量眾多、十分精美的各式玉器,總數達數十件。玉器一般放置在死者的頭下、胸前和身邊,種類有作為原始宗教信仰之物的玉豬龍,有掛於胸前的雙聯、三聯玉壁,有勾雲形王佩、扁圓形玉環、圓桶形玉箍,有作為藝術品的玉鳥、玉鴿、玉龜、玉魚、玉獸等,工藝精美,造型上追求神似,別具風格。其中以玉豬龍為代表的玉器已經成為紅山文化的代表器物。

女神頭像

在遺址出土的文物中,以女神頭像最為珍貴。這尊頭像是典型的蒙古利來人種,與現代華北人的臉型近似。眼珠是用晶瑩碧綠的圓玉球鑲嵌而成。遺址中出土的玉雕值豬龍、玉雕鹄鳥(貓頭鷹)等,造型古樸神似,令人歎為觀止。

牛河梁遺址-遺址保護情況

交通部門增資3億元保護牛河梁遺址-建“京四”高速與保護文化遺址矛盾得以解決

出土文物

出土玉器

記者從市交通局等部門獲悉,“京四”高速公路經過牛河梁文化遺址路段遇到工程難題,省交通廳為了保護這一世界珍貴文化遺址,在規劃設計時5易方案,最終以增加3億元投資解決了技術難題。牛河梁紅山文化遺址是全國重點保護文物。近幾年的文物開掘中,牛河梁保護區內不斷有重大發現。為了保護文化遺址,高速公路工程受到市政府、國家和省文化部門的高度關注。

據介紹,省交通部門研究“京四”高速公路工程設計方案時,對公路能否通過牛河梁文化遺址產生分歧。他們提出了兩個方案,一是先修鐵嶺阜新段將朝陽段暫時擱置;一是撇開建平縣,從喀左公營子直奔凌源到承德。這條高速公路對朝陽的經濟發展十分重要,這兩個方案對我市都十分不利,特別是實行第二個方案,高速公路繞過建平,該縣喪失了一次千載難逢的發展機遇。對於朝陽來說,保護牛河梁文化遺址十分重要,公路通過建平也十分重要,需要一個兩全其美的設計方案。為此市領導多次與國家、省領導及有關部門溝通,研究解決公路通過牛河梁存在的“兩難”問題。同時,請國內一流文物考古專家來牛河梁實地考察,文物考古專家經過研究論證,提出了可行的公路通過保護區的方案,使牛河梁文化遺址保護與通過公路的棘手問題得到圓滿解決。

最後的設計方案是公路避開遺址區內已經知道的16處發掘點,從牛河梁南部邊緣丘陵地帶的山谷中穿過。距高速路最近的遺址地點也有約2公裡,從遺址保護區穿行的距離由10公裡減少到4公裡,其中有1.2公裡在山中隧道穿過。這一方案使修路成本增加近3億元,但是牛河梁文化遺址得到了充分保護,從長遠觀點看符合高速公路裡程最短、效益最佳、投資最少的原則。

據介紹,省交通廳副廳長劉政奎明確表態,工程竣工後將在高速路上建牛河梁服務區,在服務區建設牛河梁文化展覽廳,讓經過這裡的人們了解牛河梁的紅山文化。

牛河梁遺址-紅山文化——東方文明的新曙光

牛河梁遺址

在101國道旁,遼寧凌源與建平交界處有一處人類文化遺跡,這就是著名的牛河梁紅山文化遺址。紅山文化是指新石器時代晚期分布在內蒙古自治區東南部和遼寧省西部廣闊地域內的先民們創造的一種農耕文化,距今約五、六千年前。因1935年首先發現於內蒙古赤峰市東北郊區有一座山叫紅山,山體為暗紅色花崗巖,赤峰由此而得名,紅山文化最早在紅山山後發掘,後來就稱這種考古文化為紅山文化。它的中心區域在朝陽市牛河梁。80年代初,牛河梁紅山文化遺址群的發現,充分證實了5500多年前那裡曾存在著一個具有國家雛形的原始社會。牛河梁紅山文化遺址群被評為“中國20世紀100項考古大發現”之一,它的發現具有重大的科學價值和意義,它在國內外產生重大的社會影響,在中國考古學史上具有重要的地位和作用。經過多年的調查,紅山文化的分布范圍基本明確。其北界越過西拉木倫河,並有繼續向內蒙古草原深入趨勢;東界越過醫巫闾山,到達下遼河西岸;南界東段可達渤海沿岸,西段越燕山山脈到達華北平原;西界目前可確定在河北張家口地區桑干河上游。從現在地域行政劃分講,內蒙古赤峰和遼寧朝陽兩市區域內最為集中。

1983年,考古專家們在牛河梁清理發掘時,發現了一個饅頭狀的紅燒陶物。經過挖掘,發現牛河梁南側竟有一座女神廟,數處積石大冢群,以及面積約為四萬平方米的類似城堡或方形廣場的石砌圍牆遺址,還有如下珍貴文物:女神頭像、玉佩飾、石飾和大量供祭祀用的具有紅山文化特征的陶器。

紅山

紅山文化的基本內涵和特征是:第一,從生產工具看經濟城狀況。那時,磨制石器、打制石器和細石器三者共存。石器以大型石器如石斧、石锛、石耜為主,它們與砍伐、起土、墾荒有關,說明農業耕廣而粗放。打制石器、細石器與切割皮肉有關。紅山文化遺址發現牛、羊、豬等家畜骨骼和野生鹿、獐等動物骨骼,說明狩獵、畜牧占很大比重。遺址分布區正處於草原森林向平原過渡的中間地帶,經濟類型屬於綜合性的。第二,從居住地址看生活狀況。居住遺址分布稀疏,位置在較高的山崗上,多在南坡,高出河床10—40米,文化堆積層薄,反映居住不夠穩定。有的遺址群已有等級之分,小遺址群(4—5千平方米)圍繞大遺址群(3—10萬平方米)。大遺址群出土玉器等高級品,附近分布積石冢、陶窯區和玉器作坊,說明已產生中心聚落。房址多為方型半地穴式,並出土成套的生產工具和生活用具,說明獨立性的社會單元已存在。第三,從陶器特點看文化聯系。紅山文化的夾沙灰陶,多為圓筒器,形制簡單,壓印之字紋。我國整個東北地區以至亞洲東北部都有這種陶器,可見它的共性。紅山文化的泥質紅陶多為缽碗盆類、甕罐類,彩陶以黑彩為主,與我國黃河仰韶陶器相近,都加飾壓印之字紋,表現了紅山文化和仰韶文化相互融合程度比較深。過去,一直認為黃河流域和長江流域是華夏歷史的源頭,紅山文化只是一個分支或者是一種長城南北“混合文化”。可是隨著紅山玉器的進一步考定,紅山文化遺址的大量發現,特別是東山嘴、牛河梁遺址的發現,考古界對紅山文化有了一個全新的認識,把史前文化研究重點由黃河流域向北轉移,認為紅山文化在我國文明史上有特殊的地位和作用,它具有中華5000年文明發源的性質。

- 上一頁:中國社會主義青年團中央機關舊址

- 下一頁:上海中山故居

熱門文章