世界文化遺產麥積山

日期:2016/12/14 12:31:17 編輯:古代建築有哪些

麥積山石窟

麥積山石窟

麥積山石窟

麥積山石窟

麥積山石窟約自十六國後秦時期創建,歷經西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清各代,歷時一千六百余年,都有不斷開鑿和修繕。洞窟現有編號194個。

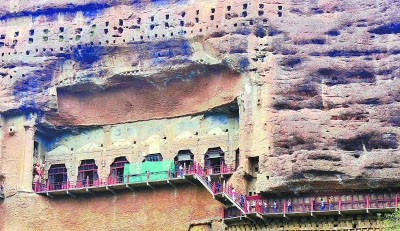

天水麥積山,又名麥積崖,地處天水市東南方50公裡的麥積區麥積山鄉南側,是西秦嶺山脈小隴山系的一座孤峰。麥積山石窟始創於十六國後秦(公元384-417年),其山高僅142米,但形狀奇特,猶如麥垛,故得名麥積山。五代天水人王仁裕撰寫的《玉堂閒話》中說“麥積山者,北跨清渭,南漸兩當,五百裡崗巒,麥積處其半,崛起一塊石,高百萬尋,望之團團,如民間積麥之狀,故有此名。”形象說明了麥積山得名的緣由。

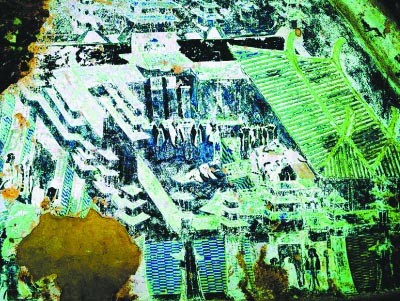

麥積山山峰西南面懸崖峭壁上,開鑿有成百上千的洞窟和佛像。北魏、西魏、北周三朝,大興崖閣,造像萬千。隋、唐、五代、宋、元、明、清都曾不斷開鑿或重修。歷史上雖遭多次地震、火災的破壞,仍保存窟龛194個,泥塑、石刻7800多件,壁畫1000多平方米,北朝崖閣8座。麥積山石窟藝術,以其精美的泥塑藝術聞名中外。這裡的雕像,大的高達16米,小的僅有10多厘米,體現了千余年來各個時代塑像的特點,系統地反映了中國泥塑藝術發展和演變過程。與敦煌莫高窟,龍門石窟和雲岡石窟稱為我國四大石窟,是全國重點文物保護單位,有“東方雕塑館”美譽。2014年6月麥積山石窟被列入世界文化遺產名錄。

麥積山石窟藝術,以其精美的泥塑藝術聞名中外。歷史學家范文瀾曾譽麥積山為“陳列塑像的大展覽館”。如果說敦煌是一個大壁畫館的話,那麼,麥積山則是一座大雕塑館。這裡的雕像,大的高達16米,小的僅有10多厘米,體現了千余年來各個時代塑像的特點,系統地反映了我國泥塑藝術發展和演變過程。這裡的泥塑大致可以分為突出牆面的高浮塑,完全離開牆面的圓塑,粘貼在牆面上的模制影塑和壁塑四類。其中數以千計的與真人大小相仿的圓塑,極富生活情趣,被視為珍品。

麥積山的塑像有兩大明顯的特點:強烈的民族意識和世俗化的趨向。除早期作品外,從北魏塑像開始,差不多所有的佛像都是俯首下視的體態,都有和藹可親的面容,雖是天堂的神,卻象世俗的人,成為人們美好願望的化身。從塑像的體形和服飾看,也逐漸在擺脫外來藝術的影響,體現出漢民族的特點。

- 上一頁:澳門歷史城區

- 下一頁:遼寧葫蘆島綏中九門口長城

熱門文章