北河井陉天長古民居

日期:2016/12/14 13:18:02 編輯:古代建築有哪些

近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《國家“十二五”時期文化改革發展規劃綱要》,明確指出,加強歷史文化名鎮名村保護建設,編制保護規劃,完善基礎設施,改善群眾的居住條件和居住環境。前不久召開了省委八屆二次全會,審議通過的《中共河北省委貫徹落實〈中共中央關於深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定〉的實施意見》指出,要加強文化遺產保護與傳承,要加強世界文化遺產、歷史文化名城(街區、村鎮)和各級重點文物保護單位的保護維修。“歷史文化名鎮名村”保護建設,無疑已成為“十二五”期間文化發展的重要內容。

歷史文化名鎮名村被譽為“厚重的無字之書”、“露天博物館”……中國民間文藝家協會主席馮骥才說:“我們最大的文化遺產是古村落。一個地區的經濟有興衰,但唯有文化是永遠攥在手中不變的王牌,是永恆的資源。”

自2003年以來,我國已經公布了5批共350個中國歷史文化名鎮名村。我省有6鎮7村入選,分別是:蔚縣暖泉古鎮、永年縣廣府鎮、峰峰礦區大社鎮、井陉縣天長鎮、涉縣固新鎮、武安市冶陶鎮;懷來縣雞鳴驿村、井陉縣於家鄉於家村、清苑縣冉莊鎮冉莊村、邢台縣路羅鎮英談村、涉縣偏城鎮偏城村、蔚縣湧泉莊鄉北方城村、井陉縣南障城鎮大梁江村。

即日起,本報和省委宣傳部文事辦聯合推出“走訪我省國家級歷史文化名鎮名村”系列報道,請跟隨我們的記者,走進最具河北原生態文化特點的13個村鎮,回望這些穿越歷史時空的精神家園,捕捉它們的獨特之美,記錄它們的生存狀態;並與專家共同探求古村落保護與發展新路徑以及傳承民間文化的現實方法。呼吁社會各界行動起來,守護我們共有的精神家園。

在井陉西部晉冀交接的群山間,掩藏著一座歷經千年而不衰亡的古鎮。它依山就勢,北高南低,呈簸箕狀端坐在太行與綿河的懷抱中,寧靜而怡然。從漢代起,它的名字便叫“天長”。

早春二月,乍暖還寒。記者從省會沿石太高速乘車西行,50公裡不到,出口處便是天長。

雖然與繁華的現代都市相隔不遠,但小鎮天長卻古樸得讓人眼前一亮。在這裡,你也許看不到南方古鎮的空靈清雅,但隨處可見的古宅、街巷、庭院、廟堂,卻時時刻刻讓人感受著北方古鎮特有的厚重與蒼茫。

(一)若說天長古鎮的標志,自然繞不開“宋古城”。

同行的天長鎮宋古城開發辦主任吳同庭介紹說,“天長”之名始於漢代,唐代設天長軍,成為著名的軍城。宋熙寧八年(1075年)始建井陉縣治於此,直至上世紀50年代末,一直為歷代縣治之所,因此天長素有“宋古城”之稱。

隨著1958年縣政府的遷出,天長鎮結束了它作為井陉縣城的歷史,成為老輩人口中的“舊城關”。相比往昔的繁盛,如今的古鎮稍顯落寞。然而,正是這半個多世紀的落寞保全了它的氣韻,使得古風古貌至今猶存。

宋古城正門為南,南門外是一片開闊的廣場,名為“映秀苑”。老吳笑說,今年天長鎮的元宵文化藝術節便是在這裡舉行的,當時人們空巷而出,肅靜的古城難得的熱鬧非凡。

站在廣場回望,可見長長一段修葺完好的古城牆自東向西蜿蜒而行,一眼望不到頭。厚厚的石頭城牆有七八米高,古樸堅實,將古城包裹得嚴嚴實實。老吳說,天長的古城牆始建於宋熙寧年間,初時以土夯建,至明代遭受大雨沖擊,為防水患將全部城牆改砌成石壁,又在東、西、南三門外增加甕城和弩台,以防外敵來襲。

如此嚴密布防,可見天長地理位置之險要。古人曾對天長的地形地貌做過精辟闡述:“綿河潆於前,陉山踞於後,固關之險控帶西南,抱犢之雄延亘東北,上焉藩屏神京,下之保障民社,蓋古巖邑也。”一些著名的歷史人物也曾涉足此地,秦始皇出巡,韓信背水列陣,清康熙帝西巡,孫中山赴晉視察,再加上近現代以來抗擊帝國主義侵略者的斗爭,都使天長成為歷代兵家必爭之地,留下許多驚心動魄的傳奇。

如今,百年間的戰火刀兵已然不見蹤影,只留下這森嚴的古城牆在暖陽下呈現出斑駁的身影,層層疊疊,仿佛隱藏著訴不盡的故事、回味不絕的滄桑。

(二)

從南門入城,但見主街寬闊,小巷幽深,縱橫交錯,井井有條。城內建築大多為北高南低,布局精巧,曾被專家譽為“古代山城建造的典范之作”。

舉目四望,周圍古民居為清一色的青磚灰瓦四合院,伴著長街小巷,古色古香。臨街店鋪鱗次栉比,活板排插的門面,迎風飛舞的招幌,讓人猶如置身歷史的幻境。

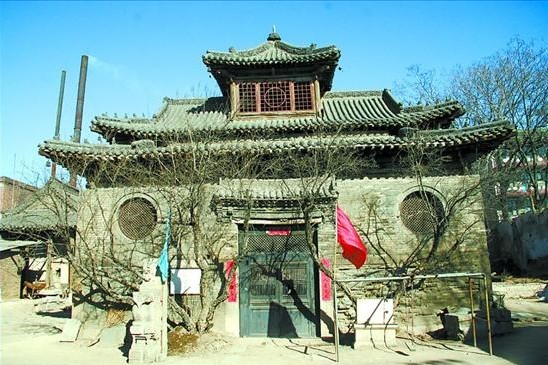

步入城內南門街,遠遠便望見街西有一片建築考究的古庭院,飛檐斗拱,氣派非凡。細一問,這便是井陉現存最完整的古民居“王家庭院”。

老吳說,王家庭院始建於明朝末年,歷經清、民初擴建,占地15畝,房屋162間,後成為日偽時期縣長王景岳的住宅,堪稱是當地的豪門大戶。

由高聳的大門跨入庭院,只見廊柱引繞,門扉掩映,交錯有致。主體庭院居中,門首為遮屏式直柱暢檐大門樓,高暢明快,怡心悅目。正房石階高台,青磚碧瓦,古樸壯麗;門窗棂格,玲珑剔透。整個大院可分為八個小院,院院相通,回旋曲折,每院自成一體,均為典型的明清四合院風格。老吳告訴我,大院整體布局為雙喜字圖案,宛如一座布局精巧的建築迷宮。

西大街的蔡家大院、台子巷的許總兵府、李家祠巷的右相府……置身於這一座座雕梁畫棟的古庭院,仍能感受到當年建造者的精工細作。門樓院落、灰瓦飛檐、青階石台、影壁花牆,無不在凝重厚實中透著威嚴、恬淡平和中積澱著文化,使人於不經意間參悟著這座北方城鎮的古樸風貌。

古鎮民風淳樸,許多老宅院都還有人居住。老吳一路領著我們穿堂入巷,走到誰家院落,只要招呼一聲“我們進家看看房子”,主人都會不急不躁地開門迎客,全然沒有對陌生人的冷淡。在東關台子巷,一位姓郝的大哥還把我們讓進家,熱情地指點我們沿院牆上到屋頂。登高遠眺,許總兵府第軸線分明、左右對稱的建築全貌頓時一覽無余。

(三)小小的天長,骨子裡頗具文風。

城內西大街南側有一處清雅的大院,建於清道光至光緒年間,是城內士紳蔡家的宅所。據史料記載,蔡家之所以成為當地望族之一,與“溫、良、恭、儉”兄弟四人不無關系,因為他們承祖訓自幼讀書,後來均成了秀才。這座玲珑典雅的古民居也便有了“一院四秀才”的美譽。

巧的是,蔡家四兄弟相繼求學的書院不在別處,便在天長。

在天長古城東門北側,矗立著一座占地約20畝的古書院,名為“皆山”,取井陉乃巖邑,四顧環山之意。

吳同庭介紹說,書院始建於清乾隆四十二年(1777年),是當時井陉縣的最高學府,威名遠揚,吸引各地學子紛紛來此求學。

書院為朱漆大門,門前懸掛著金字匾額,醒目而不張揚。進入院內,有一個圓形魚池,據說在盛夏時節,池水清澈見底、游鱗可數,池內荷花綻放、滿院馨香。雖說正值春寒料峭,無緣得見美景,但也不禁令人心馳神往。

據說,皆山書院出過進士7人、舉人百人、秀才不計其數。幾百年來,這扇朱漆大門內不知走出了多少青年才俊。如今百年已逝,書香猶在,皆山文風也因此代代為後人傳誦。

(四)

徜徉在古鎮的街巷間,發現有幾塊樣式相似的石碑矗立在道旁,乍一看並不起眼,走近了細一端詳,才知道是國家級重點文物保護單位井陉古瓷窯遺址所在。

井陉縣古城文物保護管理所所長杜慎庭介紹說,天長境內文物古跡豐富,現有國家級重點文保單位兩處,省級文保單位10處,市、縣級文保單位12處,另有重要價值的歷史遺存40余處。其中的井陉古瓷窯遺址可謂是天長人的驕傲。

1989年,時任省文物研究所研究員的孟繁峰帶隊赴井陉進行文物普查,他們正是在天長鎮揭開了幾代人不懈追尋的“河北第四大窯”井陉窯的神秘面紗,從而得出了一個後來不斷被證實的結論:真正的井陉窯址就疊壓在天長鎮下面。

此後,井陉古瓷窯遺址相繼進行發掘,如今已探明的窯址分布在古城城區及鎮域內200萬平方米的范圍內,距今已有1400多年歷史。其中尤以河東坡、城關兩處窯址時代跨度大,內涵豐富,最為重要。

站在一處古窯址的標志碑前,杜慎庭高興地告訴我們,這裡已經發掘過,如今已回填,保護得很好。然而談到前幾年遭到破壞的河東坡窯址,老杜的言語間仍然流露出掩不住的痛惜之情。

是啊,對於許多心系故土的古鎮人來說,這些曾經與他們朝夕相伴的古民居、古遺址、古廟堂宛如生命中不可或缺的朋友,看似相處淡然,其實一舉一動都令他們牽掛惦念。

從觀音閣下穿城而出,已近日落時分,縷縷炊煙從青磚灰瓦間袅袅升起,令人頓生暖意。

距今兩百余年的清代大石橋飛跨綿河,駐足橋頭回首,我突然發現天長的律動是那樣的恬靜悠閒,正如那徐徐飄散開的炊煙,灑脫而溫暖。一踏進這座古城,便會不由自主地和著它的節拍,凝神屏氣,在似水流年中聆聽光陰的故事……

推薦閱讀:

雲南麗江束河古鎮

名人故裡之爭 趙雲之後又該誰?

王東林:喚醒鄱陽湖水下“遺城”

南京城牆磚被拆下砸毀?文物局回應網友誤會了