寺院建築布局

日期:2016/12/14 12:58:09 編輯:古代建築有哪些以塔為主體的寺院:自漢代佛教傳入中國開始出現的這種寺院布局,一直流傳到公元10世紀以後的一些遼代寺院,例如建於遼清寧二年(1056年)的山西應縣佛宮寺,便是以釋迦塔為主體的寺院,塔內塑佛像,塔後建佛殿。建於遼重熙十八年(1049年)的內蒙古慶州白塔,雖現僅存一塔,當年也是一座寺院,塔後有佛殿。建於遼清寧三年(1057年)的錦州大廣濟寺,以一座磚塔為寺院主體,塔的前後均有殿宇。另據《全遼文》卷十所載,大昊天寺在九間佛殿與法堂之間添建了一座木塔,說明當時在遼代統治區更能接受以塔為主體的早期佛寺之模式。

山西應縣佛宮寺,寺內有塔,塔前為山門,塔後為佛殿。

遼代慶州白塔,在內蒙古赤峰巴林右旗遼慶州古城遺址內。

以閣為主體,閣在前,殿在後:這類寺院可以薊縣獨樂寺為代表。該寺建於遼統和二年(984年),但獨樂寺的遼代建築只存山門、觀音閣。遼代佛寺原貌如何,不得而知,幸好遼代奉國寺也屬此類寺院。據金、元碑記等文獻資料,遼代的奉國寺有七佛殿九間,後法堂、正觀音閣、東三乘閣、西彌陀閣,四聖賢洞一百二十間(即圍廊),伽藍堂一座,前山門五間以及齋堂、僧房、方丈、廚房等。對照寺址現狀,可知其原在山門內有觀音閣,閣後為七佛殿、後法堂。

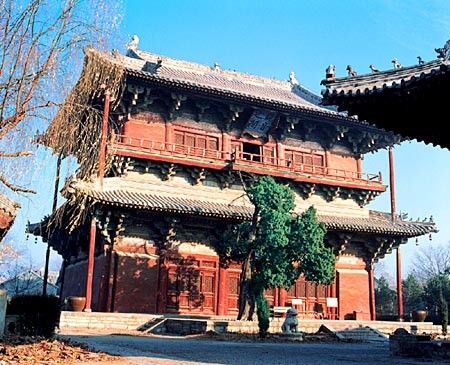

天津薊縣獨樂寺觀音閣。閣高23米,共使用24種斗拱。

前殿後閣:將高閣放在殿後的布局見於宋代寺院,例如河北正定隆興寺。寺院中軸線上的建築有山門、大覺六師殿、摩尼殿、大悲閣及閣前的轉輪殿和慈氏閣及閣後建築。該寺始建於隋,北宋初重建寺內主要建築大悲閣(現已非原物),並於其北拆卻九間講堂。現存寺內主要佛殿建築摩尼殿,建於宋皇四年(1052年),慈氏閣、轉輪藏也皆為宋代建築,而大覺六師殿原建於元豐年間(1078~1085年),後遭毀,山門建於金代(1115~1234年)。整個寺院縱深展開,殿宇重重,高潮迭起。院落空間時寬時窄,隨建築錯落而變幻。佛香閣與周圍的轉輪藏、慈氏閣所形成的空間,成為整組寺院建築群的高潮,具極強的感染力。類似的例子還有東京大相國寺,也是寺院最後為資聖閣,並且有文殊、普賢兩閣在前,與其形成三閣對峙局面。

河北正定隆興寺。摩尼殿、轉輪藏閣、慈氏閣和大悲閣等建築,形成中軸線對稱格局。

以佛殿為主體,殿前置兩閣:這類寺院可以山西大同善化寺為代表。善化寺中軸線的建築有山門、三聖殿、大雄寶殿。大雄寶殿坐落在高台之上,前左有文殊閣,前右有普賢閣,以及周圍回廊。文殊閣及回廊現已無存,但寺院高低錯落、主次分明、左右對稱的布局仍清晰可見。始建於遼的山西大同華嚴寺也采用過這類布局,據金大定二年(1162年)《重修薄伽教藏記》記載,華嚴寺在金天眷三年“仍其舊址而時建九間、五間之殿;又構慈氏、觀音降魔之閣,及會經、鐘樓、山門、朵殿”。另據《大同縣志》卷五所稱,華嚴寺“舊有南北閣”。這些記載均可證明華嚴寺曾采用“兩閣夾一殿”的建築形式。在遼南京大昊天寺也是“中廣殿而崛起……傍層樓而對峙”的格局,因此這種布局是遼代寺院的典型形式。

七堂伽藍式:據《安齋隨筆》後編十四所載,禅宗佛寺有七堂。南宋時期,五山十剎為代表的禅宗寺院,多受七堂伽藍制的影響。日本京都東福寺所藏《大宋諸山圖》大約繪於南宋淳七年至寶四年(1247~1256年),記載了南宋時期靈隱寺、天童寺、萬年寺的平面草圖,從這幾張圖可知當時禅宗寺院布局的一些特點。這幾座寺院都以一組沿中軸線布置的建築群為主體,兩側布置若干附屬建築。例如靈隱寺中軸線上的建築有山門、佛殿、盧捨那殿、法堂、前方丈、方丈、坐禅室等,而在佛殿的東西兩側出現了庫院與僧堂,正是所謂“山門朝佛殿,庫院對僧堂”的格局。天童寺、萬年寺也都在中軸線上設有山門、佛殿、法堂、方丈,而佛殿兩側是僧堂對庫院。這可算是南宋禅宗寺院的典型格局。中軸線上的建築主要是宗教禮儀性建築,中軸兩側則更多的是僧人日常活動的建築。本來僧捨散處在主體建築之外,而這時建起僧堂,置於佛殿近旁,並與庫院相對,提高了僧堂在建築群中的地位。

推薦閱讀:

九江白鹿洞書院

唐代宮苑和游樂地

專家齊聚八達嶺研討長城文物保護

三亞一村民拆掉自家百年老屋建新房