中國古建築瓦件的發展與輝煌

日期:2016/12/14 9:52:37 編輯:中國古代建築

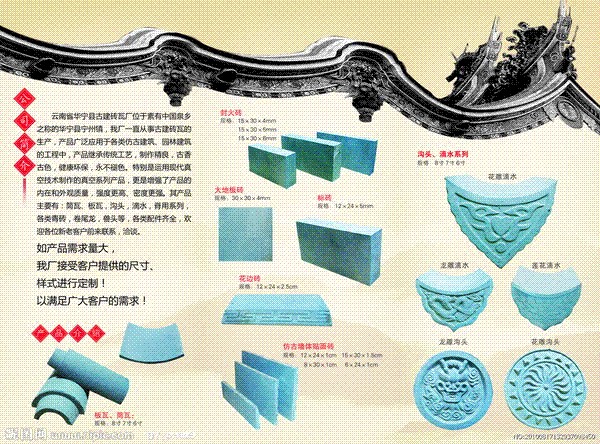

瓦的常用解釋有:一是鋪屋頂用的建築材料,一般用泥土燒成,也有用水泥等材料制成的,形狀有拱形的、平的或半個圓筒形的等;二是用泥土燒成的瓦盆或瓦器;三是瓦特的簡稱。瓦當紋飾南北朝以後由於受佛教藝術的影響,多為蓮花紋。在唐長安城興慶宮遺址,發現的蓮花紋瓦當種類多達73種唐代的瓦有灰瓦、黑瓦和琉璃瓦3種。灰瓦質地較為粗松,用於一般建築。黑瓦質地緊密,經過打磨,多用於宮殿和 寺廟。例如唐長安城大明宮含元殿遺址出土的黑色陶瓦,大的直徑23厘米,大約用於殿頂;小的直徑15厘米,大給用於廊頂。還有少量的綠琉璃瓦片,大約用於 檐脊。

瓦( clay tile)一般指粘土瓦。以粘土(包括頁巖、煤矸石等粉料)為主要原料,經泥料處理、 成型、 干燥和焙燒而制成。中國瓦的生產比磚早。從甲骨文字型中,知道3000多年前的屋脊有高聳的裝飾或結構構件,但尚未有實物古建磚瓦廠的發掘發現。故可知此種構件可能是木制——已腐爛,或銅制——尚未被今人識別,但沒有覆蓋燒制的陶瓦。陶瓦或於西周初年(公元前1066年)開始用於屋頂,從岐山遺址可見遺存,判斷當時僅用於屋脊部分。到了春秋時期的遺址,較多發現板瓦、筒瓦、瓦當,表面多刻有各種精美的圖案,可知屋面也開始覆瓦。春秋早期,屋面覆瓦的建築還不多,《春秋》隱公八年:宋公、齊侯、衛侯盟於瓦屋。會盟的地點是在周王朝的溫,但經中僅記為覆蓋有瓦的屋,可見這是在當時人人皆知的偉大建築。到了戰國時代,一般人的房子也能用瓦了。到了秦漢形成了獨立的制陶業,並在工藝上作了許多改進,如改用瓦榫頭使瓦間相接更為吻合,取代瓦釘和瓦鼻。瓦是重要的屋面防水材料,它的使用始於西周早期。1976年,在陝西岐山縣鳳雛村發現了一組大型建築基址,其 年代,根據對一根炭化木柱所做的放射性炭素測定,結果為公元前1000年左右的西周早期。在屋頂堆積中發現少量的瓦,推測當時只用於屋頂重要部位和部分屋 脊上。同時,在陝西扶風召陳村也發現了大型西周建築基址群,從出土陶器判斷,上層建築是在西周中期修建的。在遺址中發現很多類型的板瓦、筒瓦、還有半瓦 當。(板瓦是仰鋪在房頂上,筒瓦是覆在兩行板瓦之間,瓦當是屋檐前面筒瓦的瓦頭。)瓦上都有瓦釘和瓦環,用來固定瓦的位置。

瓦,原本色澤灰黑無光,然而,紫禁城的琉璃瓦表面光潤如鏡,這種瓦叫琉璃瓦。一塊色澤美麗的琉璃瓦,必須經過兩座窯爐的煅燒方可制成。琉璃的制作工藝是采用兩次燒成的方式,第一次將制好的黑色瓦坯燒成潔白的素坯,第二次則是為素坯 施釉後燒成色彩缤紛的琉璃瓦。作為中國帝王之家的專屬用品,也成為中國建築的象征。最早的琉璃瓦實物見於唐昭陵。上釉的素坯經過窯火的洗禮,火溫稍有差異,出窯的琉璃瓦便呈現出不同的色彩,具有良好的防水性和穩定性。

西漢時期工藝上又取得明顯的進步,使帶有圓形瓦當的筒瓦,由三道工序簡化成一道工序,瓦的質量也有較大提高,因稱“秦磚漢瓦” 。在陝西沣西客省莊發現一塊琉璃瓦殘 片,斷面呈人字形,可能是用於屋脊上的脊瓦;還發現有尚未燒制的瓦坯,推測這裡有專門燒制瓦的手工業作坊。在河南洛陽王灣、北京琉璃河董家林等處也發現了 西周晚期的瓦。據此推測西周早期宮殿建築開始在房頂局部(可能在屋脊等處)用瓦,西周晚期至東周初期房頂大部分蓋瓦。當時的瓦都是用泥條盤築拍制的,制法 是先用泥條盤築成圓周形的陶坯,然後將坯筒剖開,四剖或六剖為板瓦,對剖為筒瓦,然後入窯燒制。瓦的厚薄不均,反面有手摸痕,表面有粗而亂的繩紋。 北京3月18日電

- 上一頁:高淳古鎮定埠明代建築期待修繕

- 下一頁:一場深入淺出的古建築保護之旅

熱門文章

熱門圖文