濟南深山廟宇中的文物保護隊 行走在責任與愛好之間_中國文物網-

日期:2016/12/14 21:34:12 編輯:中國古代建築[摘要]:在長清區東側雖然海拔不高但是連綿起伏的群山中,坐落著一座看起來並不起眼的玉皇山。說這座山不起眼,是因在群山中它並不格外巍峨或者俊秀;說它特殊,是因為山上有座玉皇廟和明朝時期遺留下來的諸多珍貴碑刻。更特殊的是,大崮山村自發成立的“玉皇山文物保護隊”年復一年、日復一日地守護在山上,已經度過了十多個年頭。

韓紹榮與文物保護隊隊員將損壞的石碑石刻重新修復。本版照片均由記者張剛 攝

泉城濟南,歷史悠久。在這片幾經興衰的土地上,到底還留有哪些痕跡,來揭示曾經的存在呢?如何在現實中追尋歷史,讓歷史照進現實,這不僅是濟南專業文物工作者的職責,也是濟南一群民間考古愛好者的關注和樂趣所在。他們來自不同的行業,共同之處是對濟南歷史文化發自內心的熱愛和責任。在長清區大崮山上,就有著這樣一支自發的民間文物義務保護隊伍,十年如一日守在深山看護著古人留下的廟宇碑刻。散落在濟南各地、燦若星貝的歷史文物也因為這些民間考古愛好者的堅守而得以留存。

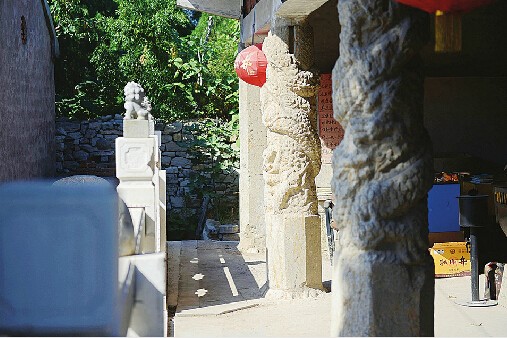

大崮山上的兩根龍柱文物

保護隊修建的上山的348級台階

在長清區東側雖然海拔不高但是連綿起伏的群山中,坐落著一座看起來並不起眼的玉皇山。說這座山不起眼,是因在群山中它並不格外巍峨或者俊秀;說它特殊,是因為山上有座玉皇廟和明朝時期遺留下來的諸多珍貴碑刻。更特殊的是,大崮山村自發成立的“玉皇山文物保護隊”年復一年、日復一日地守護在山上,已經度過了十多個年頭。

深山中,藏著諸多古代碑刻文物的古廟

大崮山村是個有著3000多人的大村,村居圍繞著玉皇山,除了玉皇山東面之外,山腳下四分之三的地方都是村居。每逢農歷三月三、九月九這些日子,山下的居民三三兩兩地上山進香,也就是這時,玉皇山上才迎來濃重的煙火氣息。而平日裡大多數時候,守候在山上的,除了文物保護隊隊長韓紹榮和偶爾上山的隊員們,就是新近剛來的道士齊宗悟。

上山的那天正是大崮山村的集市,山腳下熙熙攘攘地擠滿了在集市上買賣的村民。記者從後山上山,倒還清淨,不知是遠離污染源聚集的市區還是原本就是一個晴好天,從山腳下眺望藍天一碧如洗。上山路的坡度並不大,是一條寬度3米左右的水泥路,初秋已過,山路兩邊的果實只剩下離得太遠、攀山人夠不到的小酸棗。只需十多分鐘就來了到山頂,玉皇廟坐北朝南,門口香爐內還有不知何時村民進香冒出的袅袅青煙。一進山門的地方,韓紹榮和其他隊員們用廢棄的石塊自制了一個小型花壇,萬壽菊和江西臘迎著秋陽開得正艷。不大的院子裡,兩側立著不少石碑,大多是明朝隆慶、正德年間的石碑。山門外面,一棵已逾千年的柏樹從巨大的山石中頑強地伸出,顯然,樹身曾經遭到過破壞,不過依然沒有影響到它的生存氣度,似乎給玉皇廟擎起一方與世無爭的道家淨土。

“我就住在這邊的小屋裡。”韓紹榮指著廟宇西鄰的兩間小屋說。只見小屋門前一處簡易爐灶,水壺上殘留著重重的黑色灰燼,爐底還能依稀看出干枯的樹枝雜物燒盡的灰燼。門口的小樹上掛著玉米,屋內桌子上放著少量的白菜、干糧作為吃食。所謂傍山而居的清苦生活,也不過如此吧。十多年來,他帶領隊員們修葺石碑、重建山路,花費了大量的時間和心血。後來,他索性常年住在山上,守候著山上這些珍貴的石碑文物。

十幾年,固守在深山中的看山人

今年67歲的韓紹榮看起來比實際年齡要年輕得多。頭發胡子有了幾分花白,因為常年住在山上,皮膚在山風的吹拂下十分粗糙,個頭不高看起來卻很壯實。漫山郁郁蔥蔥的柏樹從中和灰黃、暗紅的廟宇間,韓紹榮一件大紅色的“工作服”顯得格外扎眼,衣服背面寫著“玉皇山文物保護隊”的字樣。“這是我們的‘隊服’。”韓紹榮說,隊員們人手一件,選擇大紅的顏色是為了醒目。□本報記者徐敏牆上貼著手寫的文物保護隊值班表 記者張剛 攝 韓紹榮的家就住在山腳下的大崮山村裡,孩子都已成家,家裡就剩他和老伴一起生活。1998年,韓紹榮從萊鋼退休後回到村裡,村領導看到他有一定的號召和領導能力,就讓韓紹榮牽頭成立“護林隊”,清理山上多年來無人打理叢生的雜草,收拾殘破廟宇的破磚爛瓦,重新修葺廟宇。就在這個過程中,他們發現廟宇間殘存了很多古代碑刻,應該是重要的文物,於是韓紹榮寫了份申請書,於2004年5月正式成立了“玉皇山文物保護隊”。在此後的十多年間,韓紹榮帶領隊員們蓋起了大殿、山門,重修了上山的台階和後山的山路,玉皇山的面貌比起之前已經有了今非昔比的改觀。

在韓紹榮住的小屋內東面的山牆上,貼著一張“大崮山文物保護隊值班表”,顯然已經經過了多年的洗禮,大紅的紙張顏色已經消退得十分淺淡。韓紹榮說,為了防止山上的文物被偷盜或者被破壞,保護隊成立了值班表,每天安排兩名隊員值班,一周輪換一次。有額外的修繕工作時其他隊員隨時來幫忙。記者注意到,這張用毛筆在紅紙書寫的值班表上,有兩三個名字已經被塗抹,韓紹榮說這是因為由於各種原因有隊員退出了保護隊,也有隊員去世了。

崔其珍是為數很少的女隊員之一,也已經年過六旬。早在十幾年前,她的丈夫韓海師曾經是護林隊的主要發起人之一,和韓紹榮一樣致力於玉皇山上的文物保護。11年前,韓海師在保護隊成立之前的一個多月因心髒病去世,妻承夫志,崔其珍在後來的日子中加入到保護隊中,繼續丈夫未完的工作。年年月月時光飛逝,隊員有進有出,在韓紹榮的帶領下始終保持著30余人的規模,在深山中堅守著。

348級台階逐級鋪就,玉皇山上人氣漸旺

從玉皇山山門前往山腳下眺望,十分陡峭的石階讓人心中打顫:好在山路兩側有護欄當作扶手。沿著台階拾級而上,348級台階每一級都是韓紹榮和隊員們一塊塊石頭抬上山鋪就而成的。

“那時候,玉皇山就是雜草叢生的荒山,上山路是多年村民踩踏出來的土路。”說起重修上山路的情況,崔其珍感慨頗多,沒有石頭,他們就到處去找尋;若是有村民捐助,進展就能稍快一些;趕上有人捐錢,他們就買成鋪路的石頭。困難的是,鋪就石路也需要技術,保護隊只能請來工人砌石,為了省錢,抬石頭搬水泥之類的打下手的活兒都是他們自己干。“一桶水泥60多斤,一天要拎50多趟。”崔其珍說,當時村裡有些年輕人來幫忙,拎不了幾桶就喊苦喊累放棄了,大多數都是年過半百的保護隊隊員們,像是愚公移山一樣,歷經三四年,終於修好了上山路。

如果車技好,可以沿著後山的水泥路開車上山。後山的上山路有一千米左右,坡度很緩和,重修之前每逢雨季,雨水沖刷後就幾乎沒了路,只能用小三輪車拉一些硬土重新鋪。有一年韓紹榮他們在修路時,當地一家經營水泥的集團老板得知他們是義務勞動時,主動要求捐贈水泥修路。於是,水泥到位,韓紹榮和隊員們興奮地忙活起來。“三輪車往山上拉水泥,沒法正方向行走,只能倒車上山。因為車斗裡的水泥很稀,稍有坡度就往後淌,車尾一沉車頭就翹了起來。”韓紹榮說,輕點的石頭就一個人往上扛,七八十斤的就兩個人抬,再重的就三四個人。不知道流了多少汗水,後山的水泥路也終於通車了。

“泰岳春祈歸興長,一方草木畫增光。微垣德澤三春雨,柏府風威六月霜。掌握山河扶社稷,胸藏星斗煥文章。生民喜見豐年兆,滿徑松花帶露香。”這首頗流露著詩人詩興才華的七律刻在大殿前的石碑上,記載了當時有高官賞玩玉皇山的場景,並由時任縣令的朱義刻在石碑上。韓紹榮說,這是山上保存最完整的一塊石碑。院子內大多數石碑都是明朝年間,記載了本地時事等各種信息。最值錢的當屬大殿前的兩根龍柱,曾經有人出價十萬一根收購,老韓說,這是文物,給多少錢也不能賣。

山上的小屋裡,有時候會傳出悠揚的樂器聲,那是老韓在彈奏阮鹹。令他欣慰的是,修葺仍在困難地進行中,但是玉皇山上卻有了越來越重的煙火氣息了。