溯江而上,斯城已古

日期:2016/12/14 10:29:40 編輯:中國古代建築

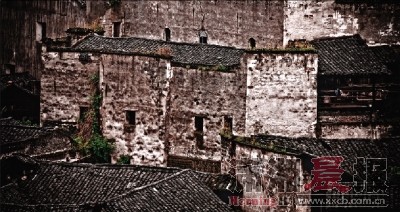

林立的高牆已顯斑駁,當年,樓房的牆體高大厚實,可抵御盜匪,樓內空間巨大,

可存儲貨物。它們是巨商們的保護殼,是整個家族安身立命的聖地。

洪江古城新修的碼頭,早就沒有了船只往來,垂釣者在這裡獨享安靜。

外面的世界改變了,繁華也成了過眼雲煙。

舊時的鴉片館裡,白牆上隱約呈現著“福”字,看著它,就能看到歷史的印跡。當年,從西南來的

“土藥”——鴉片在洪江聚散,“福”字下,其實還刻了一個壽字,寓意抽鴉片“福高壽低”。

一只貓邁著堅毅的步伐路過厘金局。一方水土養一方貓,

從這只貓的眼神仿佛可知,洪江也曾是江湖險惡之地。

拍攝這個瞬間,攝影師等了很久,他發現,小鳥一鳴叫,雌鳥就會馬上飛回巢。

讓人想起那句詩:“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”,繁華不再,但平凡生活不會改變。

滿眼的青石磚裡,走出一把紅雨傘,主人和她的愛犬在雨中漫步,

詩意的空間不需要很大,一條巷子足夠了。圖/林茂

少年陳敏捷對著沅江發呆,滿河的木材順流疾走,他有時還可以看到漂下來的死人,好多。上游的人被叫做“上河佬”,聽說很彪悍,陳敏捷想著,那該是多繁亂的世界。40年後,攝友陳敏捷踏上“雪花純生中國古建築攝影大賽”的外拍之旅,終於到了上河佬的地盤:洪江古城,但這裡,已經雨巷空空。

洪江的命,因一聲汽笛而改。處沅江和巫水之交匯,往北,大船可通洞庭,連湘江,達長江,遙指東海;往西,連接大西南,由馬幫或小船運送豐富物產。洪江借此繁華了幾百年,到了上世紀70年代,焦柳線和滬昆線一貫通,兩線交點催生了新城市懷化,而洪江已是一場宴席,人走茶涼。

熱鬧的時候,82歲的龍冬菊還是17歲的少女。她夫家的大船,“走進去不用低腰”,120噸,好不威風。等到春水起,十幾個人就一槳一槳讓船順流而下,到長沙裝米,再到武漢裝棉花。記憶很深的是,抗戰勝利時,她正好在武漢的船上。

如今,江水黃黃,站在兩江交匯處,看到重修的碼頭上還刻著“威震四海”,多麼霸蠻的江湖氣。從碼頭出發,一路穿過古城的街道,仰頭皆是高牆大院。當時的城裡,除了湖南人之外,還有江西、山西、陝西、浙江各地之人,皆因水匯聚,一群游子就這樣建起了一座城。

閉目想象,高大的原木從沅江濕漉漉地上岸,在勞動號子聲中呼呼“起身”,青磚壘起十幾米的高牆,為了防御土匪騷擾,甚至連窗戶都沒有。屋頂再搭平台,以便瞭望。繁亂的碼頭生活,游子需要在高屋裡找到安全感,幽默的是,連城裡的青樓都設了逃跑通道。

另一些木材,默默滿足著另一種需求,就像這次特邀拍攝嘉賓曠惠民長期關注的,樹木和信仰。在城裡的大佛寺,十幾米高的柱子筆直地指向天空,舉起相機,仿佛受到一種直白的指引,你的心要向高處看,向明亮處看。

大家忙著走自己的碼頭,漂向自己的河,古城是一個都會,一個江湖豪門。在江水寂寞後,人如水散去,有了新的追逐。古城就好像被留下的一封信,讀完,多少帶著怅惋,不管身處如何繁華,終究還是歸於平靜,人生如水,漂泊之後還是逃不出安定和歸宿。

行程第三天,攝友們溯流而上,到達40裡外的黔陽古城,這裡的沅江不能停大船,這裡的古城也沒有高牆大院,低矮的木房子很多已經歪斜,可人們還是照住不誤,古舊的理發店裡,孩子被媽媽按著剃頭,就像我們的小時候。

一條河上的兩座城,因水勢不同,性格命運迥異。這也像兩種人生:要麼順著水勢闖蕩江湖;要麼溯流而上,尋找那一片安靜的水灣。假想當年,臨江遠眺,你的下一個碼頭在哪裡?

- 上一頁:6月去塘棲摘枇杷 深度感受這座古鎮之美

- 下一頁:走進神秘的“彝人古鎮”