安寧古鎮,流浪養心

日期:2016/12/14 10:37:19 編輯:中國古代建築

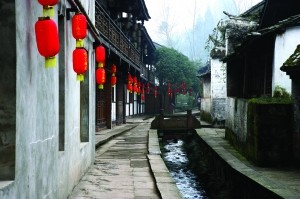

晨光中沐浴的野花,夕陽中靜默的樹影,石橋下浣洗的婦人,水邊戲耍的孩童,石板路上悠閒散步或騎行的人們,老房子一身滄桑風華,這樣的古鎮,適合溫情的流浪,更適合怡情養心。

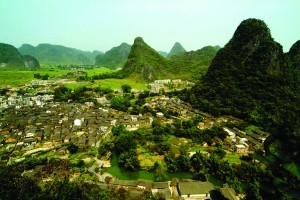

廣西黃姚看山

去一個古鎮看山聽起來似乎很奇怪,其他古鎮所有的小橋、流水、人家,黃姚一樣也少不了,它的別致在於與周邊的山景搭配的和諧美感。看過了太多熱門美景再去黃姚的人多會有種與它相見恨晚的感覺,黃姚像一個養在深閨的女子,面目被揭開的時候,溫柔低調卻艷驚四座。

已經有近千年歷史的古鎮黃姚位於漓江下游,這條江已經與桂林的奇山綁定在一起,黃姚也能看到那種典型的喀斯特地貌形成的奇峰怪嶺,山中還有深邃的溶洞。在水邊的大石頭上,總能碰到握著畫筆專注寫生的人,眼前美景轉眼化作煙雲水墨。

黃姚的古榕樹也很吸引人,獨木成林的老樹,舉著滿枝凝翠的大綠葉,凌於清溪之上,或立於古祠之旁。

平整的青石板街道,常看到內斂有范兒的“中華田園犬”優哉游哉地晃蕩,讓都市中急急忙忙生活著的人都徒生幾分羨慕。

古鎮上已經建起了一些特色客棧和酒吧,有的店家來自北京,有的來自南寧,都是曾以游客的身份來訪,來了就“賴著”不想走了。

深處山林、世外桃源般的黃姚古鎮,抗戰時期庇護了很多名人,革命家何香凝、經濟學家千家駒、戲劇藝術家歐陽予倩等等,現在還能依稀找到他們當年生活過的痕跡。

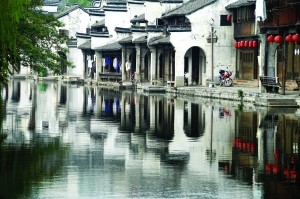

浙江南浔看宅

有一種說法叫“游遍江南九十九,不如南浔走一走”,也許對其他江南名鎮不完全公平,至少也說明南浔風光的上乘,而且較之其他過度開發的古鎮,南浔相對寧靜,不會只見人頭不見景。

去南浔有幾大必看景點,百間樓算其中之一。明清建築風格的百間樓倚水而建,東起東吊橋,北至柵樁橋,排列錯落而不雜亂,清一色的白牆青瓦,馬頭牆、琵琶式的山牆讓純正的江南味道彰顯出來。這些房屋多半臨街的部分是商鋪,後面則是住宅部分,有的人家還有前、後花園。游客還可以選擇住在自己喜歡的老宅子裡,體驗南浔人家的生活。

位於南浔南柵萬古橋西的小蓮莊是光緒年間南浔首富劉镛的私家園林,又稱劉園,建築頗有特色,分內外兩園,外園以荷花池為中心,亭台樓榭精雅別致,外園東南角還有一座園,稱內園,像一個放大的山水盆景。小蓮莊的每座建築與林、塘、園渾然一體,風格諧調,又各有各的特色,荷花池南邊的“退修小榭”、東岸的“七十二鴛鴦樓”、西岸的“東升閣”等都值得細細品賞。

想看南浔名門建築還應該去走訪一下張靜江故居。張靜江是名符其實的富二代,也是孫中山的密友,曾為支持他反清革命提供經費。張靜江故居是傳統的三進五間式的建築,每進一堂便高出一階,寓意步步高升。正廳懸掛的“尊德堂”三個大字,兩側的楹聯上書“滿堂花醉三千客,一劍霜寒四十州”,這副楹聯出自孫中山之手。故居中保存了許多珍貴史料,有張氏家族史,還有辛亥革命、北伐戰爭、民國時期的照片,主人信札手記等。

四川上裡看泉

上裡古鎮位於雅安市雨城區北,是由四川出發抵達印度、中東的南方絲綢之路上的重要驿站,也是紅軍長征的經過之地,是文化名鎮,也是紅色古鎮。

去上裡,有兩口古泉不能錯過,否則辜負了“雅州山水秀,二泉天下奇”的說法。一泉是白馬泉,它的得名源自泉水汩汩的聲響,如馬蹄聲陣陣,泉聲時大時小,就像馬蹄聲由近及遠。白馬泉的水聲被今人用虹吸現象解釋清楚了,但關於它的傳說依然很迷人,據說泉中曾生活過一匹白龍馬,常在靜夜來飲用甘甜的泉水,泉水湧動時,白龍馬便奔馳而來,時間久了,兩種聲音混為一體,分不出泉聲還是馬蹄聲。

白馬泉不遠處就是另一泉噴珠泉,因為泉水清澈,四季不涸,泉池底的小氣泡如珍珠一樣冒出來,因此得名噴珠泉。

上裡有很多造型各異的古橋,二仙橋很“上鏡”,單孔大跨度的石拱橋,因為年長月久,橋身上長了青苔,像披了件綠衣,橋在河水的倒影清晰可辨。還有一座橋因為橋上橋下都能通行,被人稱為“清代的立交橋”。

紅軍長征時經過上裡,在這裡留下了很多印跡,最有特色的當屬紅軍石刻標語,這些標語一度被覆蓋,後來又被恢復,形成一道“紅軍走廊”。

江蘇甪直看橋

甪直只是一個小小的鎮,如果走馬觀花,也許大半天就能跑個遍,但當你置身於這樣一個碧水靜靜流、日光緩緩照的地方,非得放慢腳步,細細品賞慢游三日不可。

從現代城市出發的人們,到了甪直,有走進歷史深處的錯覺。

甪直曾是吳宮舊地,早在唐宋年間已經名聲在外。古老的街道、橋梁、屋捨,猶可見當年的繁華,而每一棵偶然撞見的古樹,都可能見證過千百年的歷史風霜。

甪直水多,熱鬧的市井生活需要人們互相往來交通,水面上的橋也就多了。據載,古鎮裡曾有自宋以來各朝各代的石橋七十多座,現在還保存完好的有41座,這些橋的形態各異,有的多孔,有的獨孔,有的寬敞,有的狹窄,有的樸素,有的裝飾繁復,所以難怪人們說這裡簡直就是一座天然的中國橋梁博物館。

保聖寺是去甪直不能不去的一個地方,建於公元503年,1000多年後的今天,歲月的洗禮讓它更加迷人。作為江南四大名寺,保聖寺也一直是文人墨客喜愛的地方,“梵宮敕建梁朝推甫裡禅林第一,羅漢溯源惠之為江南佛像無雙”,保聖寺的地位可見一斑。保聖寺四周有幾棵古銀杏,樹齡最高的一棵已經1300多年。

葉聖陶曾在甪直的“吳縣第五高等小學”任教,這所學校的舊址現在是葉聖陶紀念館,紀念館中保存了葉老曾用過的物品、文字資料、舊照片等。葉聖陶的作品中也時常能看到甪直古鎮的影子。他對這個地方充滿了感情,稱之為“第二故鄉”,葉老在北京去世後,骨灰安葬在了甪直。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:五一慢生活 國內“寧靜”小鎮

- 下一頁:穿行古鎮 沉醉梅酒