鄭州非遺傳承人 過半處境艱難

日期:2016/12/14 11:18:35 編輯:中國古代建築

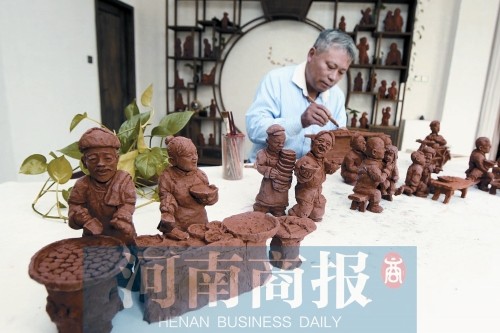

在泥塑大師趙恩民手裡,紅泥有了生命,而如今他面臨著一個大問題,沒了制作泥塑的原料紅泥

在泥塑大師趙恩民手裡,紅泥有了生命,而如今他面臨著一個大問題,沒了制作泥塑的原料紅泥

河南商報首席記者

李肖肖

記者 王琦

從2007年至今,鄭州已經公布了149項非物質文化遺產,然而,過半的非遺傳承人,處境都很艱難。

當他們還在山村堅守著一項技藝、為明天的生活擔憂時,有很多地方,已經利用非物質文化遺產發展起了產業,還成了一個城市的名片。

守著這座“寶山”,我們該做什麼,才不至於守著祖宗留下的非物質文化遺產歎息?

【歎息】

最珍貴的紅泥地上

堆滿了建築垃圾

素有“泥人趙”之稱的泥塑大師趙恩民,現在面臨著一個最大的問題:沒有了制作泥塑的原料紅泥。

作為鄭州市非遺傳承人,他算是鼎鼎有名的,在國內大賽上屢次拿獎,泥塑《棋迷》曾受到時任總理溫家寶的稱贊。同時,他還是聯合國教科文組織傑出手工藝徽章獲得者。

經過20多年的鑽研,趙恩民學會了塑空的技法,這是秦代兵馬俑的燒制法——中間是空的,頭是活的,以保證在不同的角度,人物能表現出不同的表情。而這種技法,對原材料要求非常高,必須是黏性很大、可塑性強的優質紅泥。

最初,他在鞏義一帶,找到了適合的紅泥,然而,2008年前後,因為當地這塊地方被建廠,沒辦法再取紅泥了。他多方打聽,終於在新鄭發現了更好的紅泥。“我收集了全國100多種紅泥的材料,沒有比這個更好的。”

這種因為太黏而沒辦法燒磚,在當地被村民看作廢料的紅泥,在趙恩民這裡成了寶貝。每取回一袋,都夠他用半年。

擔心再遭遇上一次的經歷,趙恩民找到省裡領導,希望把這塊地作為工藝美術用品的原材料保護下來,當地政府也口頭答應保護。

然而在去年,有一天他再去取泥時,發現偌大的一塊地上,堆滿了建築垃圾。

後來才知道,是當地搞開發,附近要建樓盤,開發商把建築垃圾全倒在這裡了。省、市非遺中心的人拿著紅頭文件去,然而建築垃圾已經堆了幾十米高。這塊足夠用上幾百年的干淨的紅泥地,被污染得永遠失去了它的價值。

【現狀】

一半以上的非遺傳承人

面臨困境

事實上,鄭州大多數的非遺傳承人,處境都不好,或是失去了賴以創作的原材料,或是生活艱難。

鄭州市非物質文化遺產中心主任趙利濤說,2007年至今,鄭州市政府公布了4批非遺保護名錄,共149項,如今一半以上的傳承人員,都面臨各種各樣的困境。

他介紹說,比如新鄭耿氏發旺香坊,因為當地特殊的水土條件,再加上祖傳的純中藥制香工藝,他們家的香非常出名,經常作為寺廟重大活動的用香,或者是作為室內用香。

然而因為造價高,現在在市場上根本競爭不過工業化生產的香。更重要的是,如今他們的村子面臨拆遷,70多歲的老藝人耿發旺,還在老家的小院子裡做。

他試過,換個地方,做出來的香就不是這個味道。每次見到趙利濤,老人都直流眼淚,他擔心,以後房子沒了,離開這個地方,這個技藝可能就要失傳。他的兒子雖然會做,然而也不願做——因為制香遠遠比不上打工的收益。

趙利濤說,類似的還有高新區做剪紙的黃建軍,用制作連環畫的方法剪出了一套“四大名著”,目前還未完工。如今石佛也面臨拆遷,他的作品和材料放滿了三層樓,如果搬遷,東西根本沒有地方放。目前,他正在四處奔走。

【借鑒】

安排人手保護非遺

資金補貼非遺傳承人

在考察中,趙利濤發現,我們需要學習的,還有很多。

比如江浙一帶,每年政府都會拿出專項資金,對非遺傳承人進行補貼,滿足他們最起碼的生活需要。同時還安排足夠的人手,進行非物質文化遺產的保護。

除了補貼,最重要的,就是把非遺的產業開發出來。能產業化的盡量產業化,“現在我們基本上是歷盡艱辛申報成功了,卻任由他們自生自滅。”

趙利濤說,事實證明,非遺的保護,也能帶來更多的經濟效益和社會效益。

以杭州為例,當地把非遺項目傳承人集中到園區,建立大師工作室,外地的人去考察旅游,都能現場看制作過程,很多人都會買,這很快成了當地的藝術中心和名片。

對於這樣的做法,趙恩民也是深深贊同。在他看來,這是一個手工稀缺的時代,大家都知道這些東西好,也知道很重要,為啥不能給藝人一個生活保障呢?如果一項技藝的傳承人不能靠這生活,必然面臨後繼無人的問題。

趙恩民說,北京的傳承辦法就很好,政府給傳承人工資,帶徒弟的還會給額外的津貼,每個區都有兩三個非遺點,既成了文化宣傳陣地,也成了旅游景點,有了收入,一是可以解決非遺傳承難的問題,二是他們可以生存,外地人來了,讓他們直觀感受到當地的文化。

【未來】

利用市場力量

開發利用非遺項目

近幾年,鄭州市對非物質文化遺產搶救工作,開始逐漸重視, 然而因為制度不完善,缺乏相關法律法規保障。

2005年以來,國家相繼出台了《國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法》、《中華人民共和國非物質文化遺產法》等法規、法律,由於未出台實施細則,在有些地方,法規就很難落地。

趙利濤說,要想真正保護,政府還是要加大投入,將非物質文化遺產保護經費納入當地財政預算,同時積極探索動員全社會參與的保護新機制,設立專門的非物質文化遺產保護基金,積極鼓勵個人和社會團體資助。

當然更重要的是搞活保護機制,運用市場力量,對非物質文化遺產項目進行合理的開發與利用。一方面加強非物質文化與文化旅游相融合,並逐步形成完整的研發—生產—營銷產業鏈,另一方面要搭建平台,擴大交流。

就以耿氏發旺香坊為例,他們的香並不是不值錢。曾有賣鈞瓷的,制作了“香倒”,讓香如流水般緩緩而下,插上耿氏純中藥手工制作的香,放在房內,絲絲縷縷,沁人心脾,鈞瓷的價格也立馬漲了好幾倍,而遠在新鄭小村子裡的耿發旺,自然不會想到這樣推銷的辦法。

(來源:河南商報)