中國古代城市

日期:2016/12/15 1:00:12 編輯:中國古代建築根據現有史料和考古成果證明,中國最早的城市產生於原始社會末期(約前3000-前2000),這一時間與國外最早城市產生的時期基本相同。美國著名城市規劃理論家劉易斯・芒福德(Lewi s Mumf o rd)在《城市發展史》(City Development)一書中就寫到:“目前已知的最古老的城市遺址,大部分都起始於公元前3000年,前推後移不多的幾個世紀。”那時候的城市規模很小,內部設施也很不完善,嚴格說來只不過是“城堡”而已,遠不能與今天的城市相比。直到周朝(前1066-前256),中國城市不僅有了較快的發展,在城市建設上還按照封建制度的尊卑等級形成了一定的規制,如《周禮・考工記》中就對城市布局、各級道路寬度等有比較詳細的規定。

中國古代的城市方格網狀的空間格局首先源自以“井田制”(井田制是中國奴隸社會的土地國有制度,西周時盛行。那時,道路和渠道縱橫交錯,把土地分隔成方塊,形狀像“井”字,因此稱作“井田”)為代表的早期農耕制度;另一方面,中國南暖北冷的氣候直接導致了建築面南背北、背風向陽,間接導致了城市道路系統以南北方向為主。

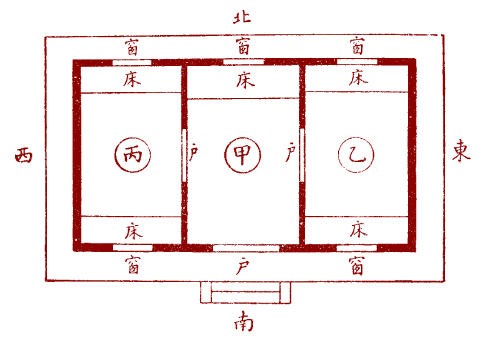

中國古代“面南背北”的房屋布局

“天圓地方”說、“天人感應”的思想和陰陽五行學說奠定了中國古代“方形城市”的思想基礎,在城市規劃中多講究“擇中”、“對稱”,通過明確的軸線統領整個城市的基本布局,許多城市以及其中的建築命名和位置等都反映出強烈的象征意義。

“相土嘗水”的堪輿學從中國古代文化尊重天地山川環境的傳統出發,對城市選址和布局產生了重要影響。除了對周圍的環境、山形地勢的要求外,還強調城市內部建築設施的設置。

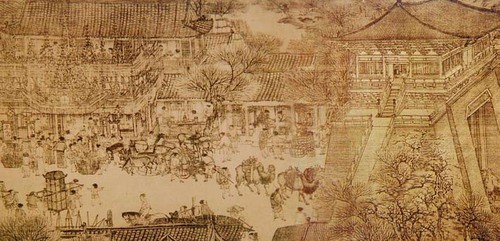

宋人張擇端所繪《清明上河圖》

社會經濟形態的變化推動了城市規劃布局的發展。唐代(618-907)為了便於管理,保證社會治安,城市都采用封閉式的裡坊制:居住的裡坊和市場都由方格狀道路系統劃分開來,坊有坊牆、坊門,市有市牆、市門,專人看守,朝開晚閉。這種形式給人們的生活帶來了種種不便,也制約了社會經濟的進步。直到宋代(960-1279),農業、手工業、商業、對外貿易以至科學技術都有了長足的發展,才逐漸打破了裡坊制度,不再集中設市,取而代之的是許多商業街,城市內部空間結構由封閉型向開放型轉變。在中國國寶――宋代的繪畫作品《清明上河圖》上,就可以看到當時開封的商業街繁華熱鬧的景象。

中國古代城市模擬