斬龍山遺址文物 淪落倉庫_中國文物網-文博收藏藝術專業門戶網站

日期:2016/12/14 21:27:24 編輯:中國古代建築

土城斬龍山遺址出土文物超過5000件,原預定存放十三行博物館,但經費不足,轉存放中研院。圖為遺址現況。

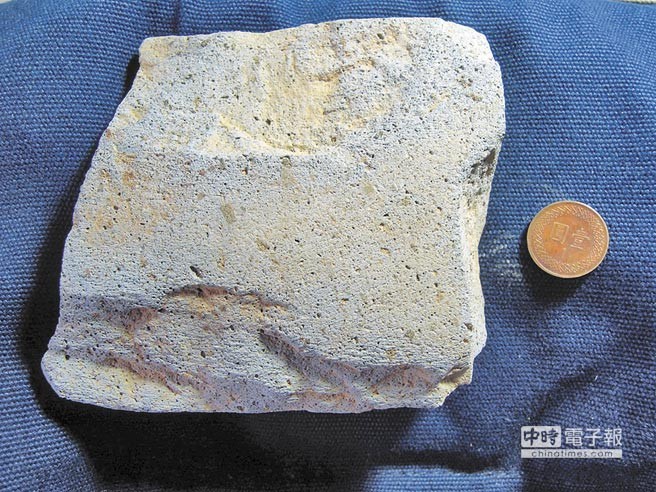

從斬龍山遺址出土的大屯山安山巖材質石器。

土城醫院預定地原為土城第一公墓,遷葬、整地時意外發現距今3000年的斬龍山遺址,1年多前搶救挖掘完畢,欲交由十三行博物館修復、典藏,但文化局礙於經費短缺1000萬元,文物只能轉存放中研院倉庫;地方擔憂,脆弱的出土文物,多次移動恐折損文化遺產。

台大考古系團隊1955年於土城醫院預定地斜對面發現首批斬龍山遺址文物;前身為土城第一公墓的土城醫院預定地,3年前遷葬、動土時,竟意外發現更多文物,直到2013年底才全數挖掘完畢。

由於早期盛行迭葬風俗,越往下挖、時代越久遠,挖掘面積廣達2320平方公尺,一共探挖580處探坑,每處探坑至少有10件文物,現出土超過5000件文物,可細分為陶器、石質品、貝殼、近代墓葬遺留4大類。

文化局表示,據底下文化層出土文物形狀、用途來判斷,距今約2800年到1800年,屬於新石器時代晚期的植物園、圓山文化,足證土城早有聚落人跡,上層文化層則有清代中期到日治近期錢幣、玉環陪葬品,遺址規模在北部算是相當大。

然而,搶救挖掘工程於1年多前結束之後,原定交由十三行博物館修復、典藏,至今卻遲未移交。

文化局指出,修復經費短缺1000萬余元,原本先就近暫放一旁的臨時倉庫,目前存放於挖掘計畫發起人郭素秋位於中研院歷史語言所的研究室中。

市議員黃永昌表示,出土文物難以保存,一個碰撞或者移動,恐會提高文物折損率,加上一般研究室少有專業典藏庫房、設備,陳列他處也非長久之計,除了盡快交由考古專家修復,也應於原址興建遺址公園。

熱門文章

熱門圖文