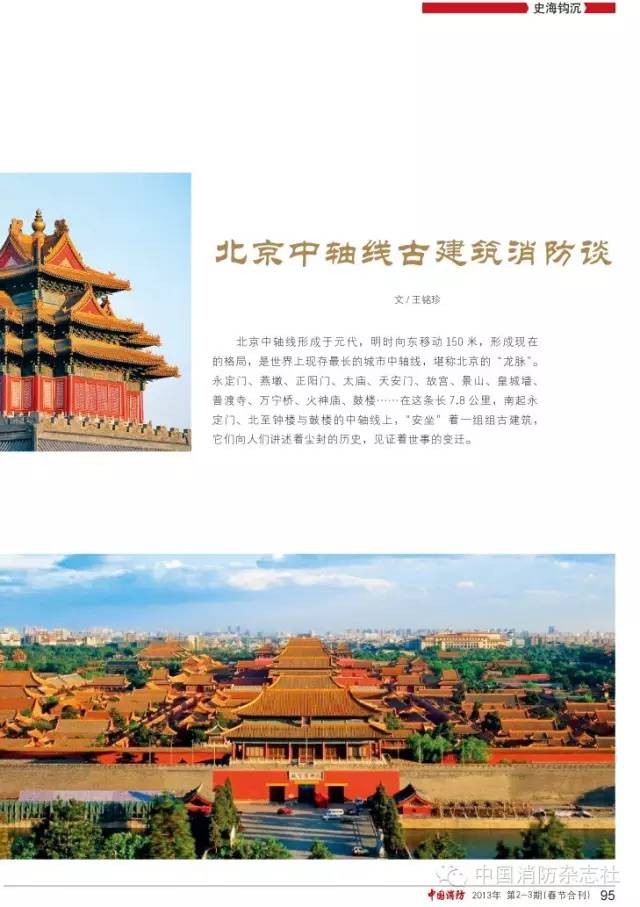

北京中軸線古建築消防談

日期:2016/12/15 0:30:17 編輯:古代建築史

北京中軸線形成於元代,明時向東移動150米,形成現在的格局,是世界上現存最長的城市中軸線,堪稱北京的“龍脈”。永定門、燕墩、正陽門、太廟、天安門、故宮、景山、皇城牆、普渡寺、萬寧橋、火神廟、鼓樓……在這條長7.8公裡,南起永定門、北至鐘樓與鼓樓的中軸線上,“安坐”著一組組古建築,它們向人們講述著塵封的歷史,見證著世事的變遷。

北京中軸線再現京城千年建城史

梁思成先生說過:“北京在部署上最出色的是它的南北中軸線,由南至北長達7公裡余。在它的中心立著一座紀念性的大建築物,由外城正南的永定門直插進城,一線引直,通過整個紫禁城到它北面的鼓樓、鐘樓,在景山顛上看得最為清楚。”按照他所界定的中軸線的范圍,其中共有古建築41座,由北向南依次是:鐘樓、鼓樓、萬寧橋、地安門等。近幾十年來,由於城市建築發展,中軸線上有6座古建築被拆除,如地安門、景山北上門、中華門等。今永安門和永定門橋是拆除後又重建的,實際尚存古建築35座。

北京皇城正門是天安門,落成於明永樂十八年(1420年),明稱承天門,取承天啟運“受命於天”之意。據《明史》記載:“天順元年(1457年)七月丙寅夜,承天門災,被雷火焚毀。”清順治八年(1651年)重修,易名為天安門,寓意“天賜平安”。以後,天安門又經數次重修,通高為34.57米。天安門在北京皇城4門中是最高的,半個世紀以前,在北京長安街上也是最高的建築物。

北京紫禁城的正門是午門,始建於永樂朝。因其位於京城南北中軸線上,正南向陽,位當子午而得名。城樓由正樓、垛樓、阙樓組成。正樓面闊九間,進深五間,以示“九五之尊”,通高37.95米。據《明史》記載:嘉靖三十六年四月丙申(1557年5月11日),午門被火焚毀,並殃及前三殿和文武二樓。這次火災也是雷擊引起的。火災以後,皇帝命大學士嚴嵩負責清理火場及復建工程。據《見聞錄》記載,為清理火場:“率營軍三萬人打掃火焦,寅入酉出,起小車五千輛。萬歲曾問三次,嫌火焦不見掃完。”

在紫禁城宮殿中,太和殿最高,通高35.5米,明代初建時,稱奉天殿。永樂十九年四月甲辰(1421年5月9日),奉天殿、華蓋殿、謹身殿即今之太和殿、中和殿、保和殿火災,據稱,這次火災也是雷擊引起的。因其時3大殿剛剛落成,正式遷都北京啟用才4個月,皇帝朱棣十分恐懼,當天就到太廟和社稷壇祭祀,祈求祖宗和上天保佑。太和殿,俗稱金銮殿,是我國古代建築中規格最高的宮殿。重檐庑殿屋頂正脊上有一對巨大的龍吻,四面邊脊上各有10只琉璃吻獸,依次是龍、鳳、獅子、天馬、海馬、狻猊、押魚、獬豸、斗牛、行什和一位騎鳳的仙人。在吻獸中有一只身帶兵器的神獸,據說這些吻獸具有呼風喚雨、防雷滅火的作用。金殿寶座上方有雕著蟠龍銜珠的藻井。藻,水藻等水生植物,井是貯水之所。藻井最初含意是克火。龍口所銜的寶珠,稱“軒轅鏡”,由“軒轅星”得來,古書稱此為雷神,高懸殿中,寓意保護莊嚴肅穆、富麗堂皇的宮殿。在太和殿的丹陛上,還有兩個巨大的銅缸,宮內共有大小銅缸308口,用於貯水,也是為了防火而設的。

… …

古代非燃材料建築成亮點

為了防火,在中軸線上還有多處防火性能極佳的用非燃材料築成的建築,這是城市規劃中的一個亮點。早年在天安門和正陽門之間,有一座城門叫中華門,清代叫大清門,明代叫大明門。其門制為磚石琉璃建築,屋頂、屋檐、斗拱都是琉璃瓦制作的,只有3個門洞,門額是用白色大理石雕琢的。門內左側、右側,各有一排500米長的千步廊,門外左側、右側也有廊房。《明史》稱:“弘治十七年(1504年)五月癸巳,正陽門內西廊火,燔武功坊。”大明門安然無恙。

在紫禁城御花園欽安殿前,有一座奇特的用石頭和青磚、琉璃瓦築成的殿門,叫天一門,取天一生水之意,謂可防火。單洞券門是實體青磚砌築的,黃琉璃瓦歇山頂,檐是用綠色琉璃制成的椽、枋、斗拱,全然不采用木質。欽安殿內供奉玄武大帝,充當宮中火神之天職。每次皇宮發生大火時,皇家都要至此祭祀玄武大帝。據說在大火發生之時,玄武大帝曾走出神殿,站在丹陛之上,用手一揮,大火就被撲滅了。至今石頭台階上尚有兩個風化了的痕跡,巧成巨大的腳印,傳說這是玄武神指揮滅火時留下的。

崇祯十七年(1644年)四月十九日夜,李自成率領的農民軍放火燒宮,通夕火光燭天,整個紫禁城幾乎都在火中,大內宮殿,強半被焚。唯欽安殿安然無恙。並非玄武法力無邊,只因為天一門是一座不燃建築,不怕火燒,對欽安殿起到了隔絕火勢的作用。欽安殿後的順貞門也是磚石琉璃砌築的防火建築,不怕火燒,也對欽安殿起到了隔絕火勢的作用。

景山公園北山坡下方,有一組建築群,稱壽皇殿,是明清兩代皇家舉辦喪葬儀式和供奉帝後御容的殿堂,因此,這裡也成為皇家祭祀活動最頻繁的場所。壽皇殿城池甚為寬大,東西寬度為141.16米,南北深150.58米,內外雙重圍牆,形成了一個完全獨立的城池。在高大的宮牆正面建有5座磚城門,即壽皇門,非常氣派。正中為3座相連的琉璃磚城門,彩色的琉璃斗拱,仿木結構、琉璃瓦件制作精巧。過去,中間的大門是皇帝的御道,兩邊的側門供後妃和文武大臣通行,在東西兩邊還各設1座琉璃瓦件的隨牆便門。這座殿門是仿照太廟的規格和布局設計的。太廟門內有大戟門、正殿、後殿和東西配殿。壽皇殿也是這樣的格局。

太廟的廟門也是用磚石琉璃砌築而成的。彩色的琉璃斗拱和額枋,都是不燃的,制作十分精巧。新中國成立後,壽皇殿劃歸北京市少年宮使用,太廟劃歸勞動人民文化宮使用。一次,太廟門內搭建了一棟木質結構展廳,不料一天夜裡,電動展台電氣短路失火,這幢建築面積1000平方米的可燃性展廳和展品全部被焚於火。近在咫尺的太廟門因為是防火結構的建築,安然無恙。

……

(來源:《中國消防》雜志社2013年第2-3期春節合刊)