抗戰勝利紀功碑設計師黎掄傑

日期:2016/12/15 0:30:13 編輯:古代建築史

黎掄傑是中國現代主義建築的旗手。 (南方周末資料圖/圖)

黎掄傑是中國現代主義建築的旗手。 (南方周末資料圖/圖)

重慶解放碑前身是抗戰勝利紀功碑,1950年被改為現名。自上世紀80年代以來,要求恢復“紀功碑”原名的呼聲一浪高過一浪。可是,紀功碑的設計師黎掄傑(1912-2001),中國現代主義建築的主要宣傳家,卻鮮為人知,連建築史研究者都沒見過他照片。

尋覓真容

早在1994年,建築史學者賴德霖已將黎掄傑稱為“中國近代建築史上現代主義的積極倡導者和宣傳者之一”(《中國建築業年鑒》,1994年,第496頁)。後來,又進一步稱之為“中國近代建築史上極其重要的現代主義建築宣傳家”(賴德霖:《走進建築 走進建築史》,第146頁)。

廣州的建築史學者彭長歆注意到,正是黎掄傑設計了重慶抗戰勝利紀功碑(《近代哲匠錄》,2006年,第71頁)。建築史專家一直在尋找黎掄傑的照片,但卻毫無結果。

在廣東省檔案館裡面,我找到了黎掄傑的履歷表、調查表,但沒有照片。檔案記載:

黎掄傑,廣東番禺(今廣州)人,家住永漢南路(今北京南路)德佑坊8號,1937年畢業於廣東省立勷勤大學工學院並留校任助教,而後隨勷大工學院轉到中山大學工學院。

黎掄傑在哪裡念的中學?檔案並沒有交待。

筆者在廣州市一中校刊《市一中學生》裡,發現了黎掄傑的名字,還有他寫的文章,並從該校第二屆《畢業同學錄》中,找到了黎掄傑和另一位建築大師莫伯治的照片。

在廣州市一中期間,1930年,黎掄傑被選為學生自治會民眾教育股干事,兼平民教育委員會主席,具體工作是利用學校課室開辦民眾夜學(夜校),招收失學少年入讀。黎掄傑講授“常識”一科。

到1931年4月,廣州市教育局明令夜校要由市立中學當局直接承辦,不再假手學生會,黎掄傑隨即辭去主席職務,並編制了一份長達111頁的報告,包括學校概況、職員分配、教務概況、訓導概況、歷次會議記錄、歷次報告呈文、預算書、決算書、畢業生名錄等,可見他做工作的認真程度。

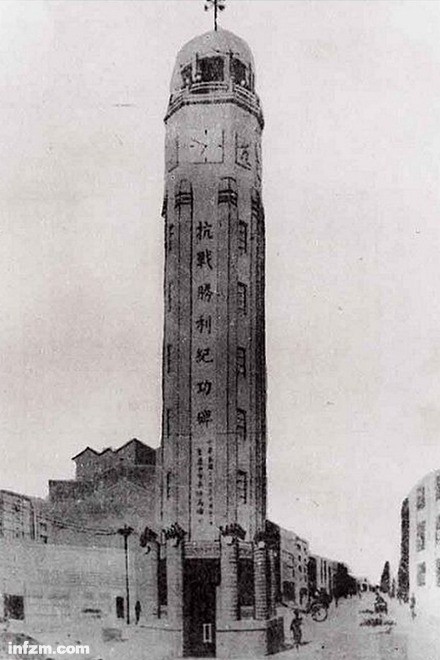

紀念碑舊影 (南方周末資料圖/圖)

新建築的旗手

黎掄傑1932年夏從廣州市一中畢業,1933年秋才考上勷勤大學工學院建築工程系。在勷勤大學名師的熏陶浸潤之下,他和同學鄭祖良一起,迅速成長為中國“新建築”(現代主義建築)的主要代言人。

他們兩人的恩師林克明,可算是中國現代主義建築的開山祖師。林克明早年留學法國,在實習階段敏銳地吸收了歐洲新興的現代主義建築理念。隨著科技進步加速,古典建築繁復拘謹、不切實用、造價昂貴的缺點逐漸顯露,現代主義思潮主張從功能需求出發進行設計,以簡潔明快、經濟實用為主要考量,打破學院派的條條框框,創造適應新時代的建築文化。

林克明主持規劃和設計的石榴崗勷勤大學校區,是1930年代中國現代主義建築的最大試驗場。1932年,林克明以廣東省立工專建築科為基礎,籌建勷勤大學建築工程系。1933年5月,他在校刊發表《什麼是摩登建築》一文,系統介紹“摩登建築”(現代主義建築)的由來、本質和特點。

在勷大濃烈的現代主義氛圍中,黎掄傑和鄭祖良這兩個同學兼室友,勇猛地跳入新潮流之中。1935年鄭祖良連續發表文章,介紹新興建築思潮。1936年7月起,鄭祖良、黎掄傑等被派在本校工程處實習,參與中國第一個現代主義建築群的施工監理工作,從實踐中積累經驗,領會林克明的設計思路。

1936年10月份,勷勤建築系7個學生利用設計中山縣模范監獄方案獲得的獎金300元,創辦了《新建築》雜志,由黎掄傑、鄭祖良擔任主編。《新建築》的口號十分響亮:“反抗因襲的建築式樣,創造適合於機能性目的性的新建築。”

黎掄傑、鄭祖良成為現代主義建築思潮的主要代言人。1937-1947年間,黎掄傑完成宣揚新建築的文章9篇,單行本著作7冊;鄭祖良的著述數量也不相上下。兩人成為這一時期傳播現代主義建築理念的“雙子星”。

在外患日深的年代,國民黨被迫高揚民族主義旗幟,提倡造價高昂不切實用的“中國固有式”建築,黎掄傑、鄭祖良的大聲疾呼,未能得到良好的回應,只好轉向防空建築、陪都城市規劃的研究。

人碑俱老

1940年4月,黎掄傑辭去中山大學教職,前往重慶與鄭祖良會合,次年,《新建築》雜志在重慶復刊,仍由黎掄傑、鄭祖良擔任主編,並組織新建築工程師事務所。兩人相繼進入重慶大學建築系任教。1946年,黎掄傑進入陪都建設計劃委員會,任工程師。在這裡,他接到了設計紀功碑的任務。

1947年,黎掄傑以“黎寧”筆名在《新重慶》第1卷第3期發表《抗戰勝利紀功碑之建築》一文,稱:“抗戰勝利紀功碑自去年十二月興工,今年八月完成,為具有偉大歷史性之唯一性紀念建築。紀功碑的設計是八面塔形的高層建築,由三個部分組織而成,第一部分是碑台,第二部分是碑座,第三部分是碑身及其瞭望台……碑身高度為二十四公尺,由四公尺直徑之圓筒構成,內部圓形,外部則為八角形。每角邊緣以米黃色面磚鋪砌。內有懸臂旋梯一百四十步,可升至瞭望台。瞭望台較底部為寬,直徑四公尺五,可容二十人左右登臨游覽……”

紀功碑實際在1947年8月建成,10月10日剪彩。紀功碑所刻碑文共5篇,此前的報道只提到國民政府令、吳鼎昌《抗戰勝利紀功碑銘》、張群的《抗戰勝利紀功碑碑文》。沒有提到的兩篇,一篇是《陪都各界慶祝政府恭送主席勝利還都紀念》,另一篇是重慶市長張笃倫的祝壽頌詞,文末曰:“瑞霭陽春,實逢周甲。嵩祝遐齡,衢歌大業。猗欤盛哉,中興領袖。華夏騰歡,普天同壽!”頌詞寫於1946年11月,而該年10月31日,正是“蔣主席”六十大壽之期。

1945年,黎掄傑的老師過元熙設計了廣州新一軍印緬陣亡將士公墓;1946年,黎掄傑設計了重慶抗戰勝利紀功碑。這兩座中國反法西斯戰爭的重要紀念建築,竟然出於一對師生之手,也可以說是巧合了。

1949年前後,黎掄傑定居香港,至2001年去世。彭長歆訪問過黎掄傑的侄子黎式強,知悉黎掄傑在香港未能繼續從事專職建築設計和研究工作,以打散工維持生活。殖民地時期的香港,專業界非常注重留學經歷,內地普通大學的本科生,很難獲得執業或從教資格。

從與彭長歆教授的電話交談中,我領會到,設計紀功碑的“污點”,正是黎掄傑執意離開內地的考量因素之一。紀功碑紀念的是為抗戰作出犧牲和貢獻的所有中華兒女,但在那個不正常的年代,隨時會被理解成為蔣介石、國民政府歌功頌德、樹碑立傳。既然,為天安門廣場設計了人民英雄紀念碑的梁思成,也免不了遭受無數次批斗,那麼,黎掄傑的滯港不歸,甘於平淡,與他提倡現代主義建築一樣,未曾不是一種先見之明。

(來源:南方周末)

- 上一頁:建水:你所不知道的古城

- 下一頁:中華文明起源時間前推5000年