“活遺產”保護任重道遠

日期:2016/12/14 9:43:24 編輯:古代建築史

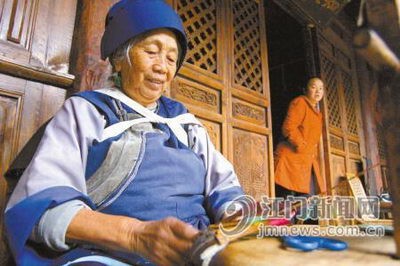

納西族傳統的手工藝品頗受游客的喜愛,成為麗江人致富的好途徑。

怎樣保護和合理開發利用好“活著的遺產”,沒有絕對的標准,這是全世界都在關注的話題,也是最難解決的一個問題,這也注定麗江古城的遺產保護工作不可能完美無缺。

赴麗江采訪前,我們曾在網上看過有人對麗江的遺產保護提出的不少批評,甚至有人還稱麗江古城是遺產保護的反面典型。真的會是這樣嗎?

當我們走進麗江,近距離地觀察麗江古城的遺產保護管理工作後,我們對麗江古城這個“活著的古城”的遺產保護有了更加全面的認識。

重金保護 護遺旅游兩相促進

在麗江采訪時,我們時刻都感受到麗江人對保護遺產的重視和全民參與的積極性和自豪感,感受到財政並不富裕的麗江對保護和合理開發利用遺產的大手筆。

麗江博物院的李錫告訴我們,申遺成功後,麗江人在高興的同時意識到,遺產被列入名錄首先意味著一種責任,一種全面保護和管理的責任。保護世界遺產,不只是單純保護歷史文化,更重要的也是在保護現實生存和發展的生命線,在保護和發展生產力。

正是基於這樣的認識,麗江按照保護第一、搶救第一的原則,不遺余力對遺產開展了全方位的保護。1996年,麗江遭受7級大地震的劫難,309人遇難,1.6萬人受傷,數十萬人無家可歸!該市變災難為機遇,迅速對古城開展了原貌恢復、修舊如舊的恢復重建工作;因“精髓還在,文化還在”,麗江古城於第二年申遺成功。

據悉,地震發生後到2004年,該市對古城進行了大規模的投入,共投入3億多元開展恢復、修繕、保護,並對古城的基礎設施進行全面建設和改造,拆除了30多萬平方米的不協調建築,建設了古城排污管網、玉河廣場,恢復重建了明代“宮室之麗、擬於王者”的木府,實施電力、電信、電視線“三線入地”和夜景亮化、綠化、民居院落修復等工程。李錫說,1999年,第一屆國際東巴文化藝術節的召開和江澤民同志視察麗江,標志著麗江人僅用了3年時間,就從廢墟中站了起來。近年來,麗江對古城保護管理的投入有增無減,每年投入的資金都超過1億元,如2006年,古城基礎設施建設項目的累計投資就達2.6億元。

為了更好地保護古城,該市成立了麗江古城管理委員會和麗江古城管理局、麗江古城旅游公司,並委托上海同濟規劃院進行了《世界文化遺產麗江古城保護規劃》的修編,使古城的保護管理有了專門的機構和有章可循。

該規劃將麗江古城分為三個區進行保護,保護區面積達90公頃,其中規定,保護區范圍內的城市空間、建築等歷史環境要素嚴禁拆除,應該原樣修繕,修舊如舊。為了保護民居建築,指導居民正確修繕,該市還編制了《麗江民居修復指導手冊》,對建築材料和風格等提出了具體的規定和要求;城建部門也修編了《古城保護詳規》,對每棟受保護的民居、每棵樹、每塊石頭等都有保護規劃和平面圖、剖面圖。值得一提的是,麗江在處理古城和新區的關系方面可謂有先知先覺,早在1951年,他們就提出了要跳出古城發展新區的思路。如今,新區的建築沿襲了古城的風格,整個城市具有濃郁的納西民族特色。

解決資金問題是保護遺產的關鍵所在,經過探索,麗江開辟了一條穩定的資金渠道,具體做法是憑借遺產資源發展旅游,以旅游反哺遺產保護,如他們實施了遺產保護項目,其中包括收取古城門票。此外,還通過征收古城維護費,爭取銀行信貸支持、鞏固與有關遺產基金會的合作、增強古城管理局自身造血功能等途徑,多渠道籌集資金。據麗江古城管理局介紹,2006年,該局征收古城維護費達1.064億元,為古城的保護管理提供了強有力的資金支持。“十一五”期間,古城將陸續實施一系列保護性基礎設施建設,投入將達6億元。

巨資投入到遺產的保護和管理,使麗江這個世界文化遺產的品牌越來越響亮,帶動了游客數量的一路攀升,去年達到460多萬人次。麗江,由此走入了遺產保護和旅游發展良性互動的軌道。

重視內涵 力促文化回落傳承

在采訪東巴文化傳習院時,記者看到一位正在抄寫經文的老人。一打聽,原來這位懂東巴文的老人叫楊樹開,今年已60多歲了,來自香格裡拉中甸。原來在家放牧的他,是有關方面實施文化回落古城行動請回來的眾多老藝人之一,楊老先生每個月還可以獲得600元的補助。該傳習院在售賣東巴經文等旅游商品的同時,還向游人展示東巴紙的造紙技藝,成了古城一個展示東巴文化的窗口。

濃郁的少數民族特色,文化的柔軟和寬容,是麗江的最大魅力。麗江有關方面對此非常重視,對傳統文化進行了系統的搶救,使許多瀕臨失傳的納西族傳統文化在旅游業的帶動下開始復蘇,得到了新生。開展文化回落古城行動,目的就是增加古城的文化內涵,通過旅游的推動,促進傳統文化的保護和傳承。在請來古城的老藝人中,很多人都帶有徒弟,向他們傳授東巴文等傳統文化。由於有專門的資金支持,一大批麗江本土文化人士受此鼓勵在古城內從事民族文化的傳承、弘揚和展示等活動,“和志剛書齋”、“三希堂東巴紙書”等富有特色的文化門店成了古城的一道亮麗風景。

記者在麗江采訪時正趕上著名歷史學家、民族學家方國瑜故居博物院落成。據悉,修復名人故居、建設名人故居博物館也是文化回落古城行動的一個部分。該市目前正在加緊修建著名畫家周霖等的故居博物院。

對具有地方民族特色的店鋪,古城管理局則實行統一的授牌保護。他們還選擇了十個特色民居院落實施“走進納西人家”旅游項目,向游客展示首飾加工、紡織、納西婚俗等民間工藝、民俗民風。

旅游業的發展也推動了麗江民間組織和各景點對納西民族文化的重視和保護,目前,麗江有五台下束河東巴舞蹈藝術團等10多個東巴文化傳承民間組織。在玉水寨,麗江神龍三疊水生態有限公司建立了東巴民族博物館和東巴文化傳承中心,集中展示東巴造紙、釀酒、祭祀等,還提供免費食宿、給予補貼,免費為周邊地區培訓東巴文化傳人。散落民間的文化集中起來了,該景區的品質也得到了大大的提升,目前已成為四A級景點,每天吸引的游客有3000-5000人,活力比以往大大增強。還有東巴谷旅游公司,從麗江特有的6個少數民族中各選擇一戶人家,從建築物到主人,一起整體搬遷到景點,集中展示少數民族獨特的民俗文化、生產生活方式,深受游客的歡迎。

麗江模式 艱辛探索終獲肯定

從申遺一路走來,麗江人經歷過沉寂和彷徨,但他們以責任、勇氣,通過對遺產保護管理和合理開發利用的大量實踐,找到一條保護世界遺產的道路,其中,束河古鎮在保護前提下進行合理開發利用,並兼顧百姓實惠的經驗被肯定為“中國經驗”。2004年,首屆“中國?麗江世界遺產論壇”召開,專家學者和聯合國亞太遺產保護組織對麗江在世界遺產保護管理與旅游業良性互動方面的模式給予了充分肯定,並對鞏固和發展這一成功的模式提出了有益的意見和建議。

據悉,此屆論壇總結了“麗江模式”的四條原則和基本經驗。

一是堅持保護第一的原則,處理好保護與利用的關系。麗江模式的經驗就是建立了一個統一、有權威的組織保障機構,制定了比較完善的法規體系,較好地處理了保護與利用的關系,通過合理開發遺產資源發展旅游業,開辟了一條穩定、充裕的資金來源渠道,確保了各項保護項目的實施。

二是處理好遺產保護與旅游業之間的協調發展關系。麗江模式證明,旅游業的發展為遺產保護籌集了資金,可有效反哺遺產保護,遺產的有效保護又不斷地提升和促進了旅游業的發展。

三是以人為本,切實加大對遺產地居民和旅游從業人員的教育培訓力度,增強其主人翁意識和遺產保護意識。在這方面,麗江創辦旅游文化學院的做法得到了聯合國官員的肯定。

四是大家都是贏家的原則。保護和利用世界遺產,不論是土著居民,還是經營者、管理者,都要在保護和開發中得到實際利益,實現利益均沾,風險共擔。束河古鎮在保護和開發中創造的“中國模式”就是一個成功的例子。

商潮進逼 古城保護遭遇難題

旅游確實是把雙刃劍,它在給一個地方帶來發展機遇和現實利益的同時,不可避免地也帶來了一些負面的東西。麗江模式雖然得到了肯定,但不可能完美無缺。

隨著旅游的不斷升溫,大量的游客湧入,讓越來越多的外地商家看到了麗江蘊藏的商機,他們也紛紛隨著游客來到麗江。大批外地商家到來後,紛紛租賃麗江古城居民的店鋪、院落等,並售賣游客喜歡的暢銷商品,而很多靠手工技藝生產的麗江本土產品難免受到沖擊,造成麗江古城曾一度出現現代商業氣息過濃的情況。

麗江博物院院長李錫認為,像麗江這樣一個“活著的遺產”,不像故宮和兵馬俑,它的保護和開發是一個全球關注,同時也是最難解決的問題。

他說,關於商業化的問題,首先是要看這個城市的地位和功能。麗江古城是因商業才成為城市,商業是其本來的功能。上世紀三四十年代,古城到處都是鋪面,實際上直到現在古城還沒有恢復到以前的繁華,只是現在商業過分集中在幾條繁華的街道,給人造成了過分商業化的印象。其次,過去古城更多的是為滿足當地百姓生活和茶馬古道馬幫運輸的需要,現在是旅游城市,產品不一樣了,是滿足旅游者需要的旅游產品,給人似曾相識的感覺,也給人造成了上述印象。三是因為百姓不善於經營更多的商品,把鋪面租給外面善於經營的商人。如果全是當地百姓經營當然是最好的了,但商業化城市不能封閉和排斥誰。因此,不能用過分商業化這樣籠統的概念來表述,只能說有一些不盡如人意的地方,還有待於不斷改進和提出更好的解決辦法。因為,活著的遺產的保護沒有絕對的標准,需要考慮居住在古城的2.5萬人還要生存,只能強調古城的精神沒變,文化沒變,傳統能夠得到可持續的發展。

對現代商業氣息過濃的問題,麗江有關方面並非熟視無睹,而是積極采取措施予以糾正,努力突出和弘揚古城的民族文化特色。

除了實施文化回落古城行動外,麗江古城保護管理委員會還著力規范商業行為,淡化現代商業氣息。他們實行准入制度,把古城保護管理委員辦公室核發的《准營證》作為進入古城從事經營活動的一個硬條件;同時,把現代特征較濃和沒有特色的經營項目,如音像店、現代服裝店、美容美發、卡拉OK廳、網吧等遷出,規范了店鋪的裝潢、招牌等,控制了店鋪的規模和數量。鼓勵經商者經營具有一定地方民族特色的商品,還對外來經商人員進行培訓,讓他們了解當地的民族文化。

商潮的進逼,還造成另一個問題,就是古城的居民把房子和鋪面租給經營者後,不少人離開了古城,住進了新城,這對於“活著的古城”這個麗江最大的特點的影響也是不言而喻的。

麗江東巴宮的和總認為,遺產保護不光是保護房子,還要保護一種原生態的文化氛圍和商業生態。人是文化的載體,活著的古城,就應該有盡可能多的當地百姓在古城生產生活。

麗江古城管理局對此也采取了一些應對的措施,如對古城居民實行一系列的惠民措施,從2004年起,每年安排近200萬元,給以古城居民每人每月10元的生活補助。成立了南北兩個便民服務中心,為居民的日常用品運輸提供無償服務,服務人員從古城內的下崗人員中擇優錄用。與美國一基金會合作,對經濟困難未能及時修繕房屋的居民給予5000-20000元不等的補助。這些措施,目的是留住更多的古城居民,讓其能夠展示“活著的文化”。