整座和順都在思考哲學問題

日期:2016/12/14 9:40:28 編輯:古代建築史

|

|

|

|

|

|

中國的哲學家艾思奇就誕生在和順,“艾思奇”是他的筆名,就因為他從小愛思考一些奇怪的問題,所以改名為“艾思奇”。走進和順,這座號稱和諧、順勢的古鎮,暫時還沒有因為拍攝了《北京愛情故事》而游客湧動,仍然慢悠悠地過著它自己的節奏,該洗衣的洗衣,該思考的思考,雨後的和順,空氣甜美,帶點荷葉的甘香,飄逸著哲學氣息的芳香。

古鎮地理

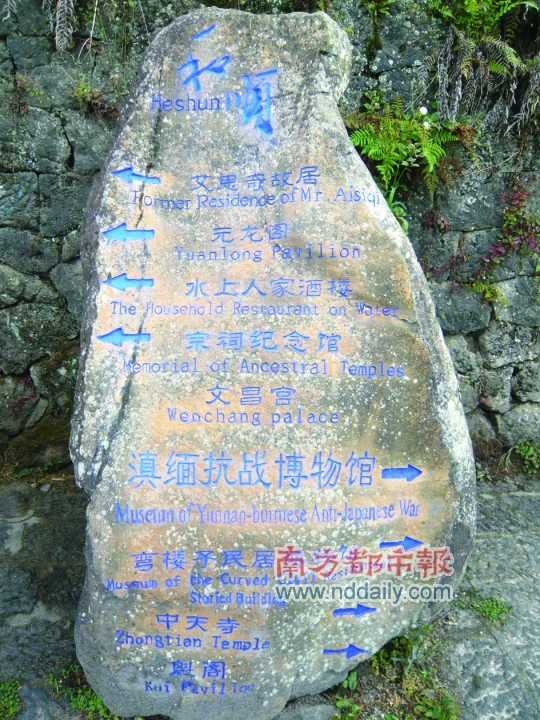

和順古鎮,位於雲南省騰沖縣,和順古名陽溫暾,因境內有一條小河繞村而過,更名“河順”,後取“士和民順”之意,雅化為“和順”;全鎮住宅從東到西、環山而建,漸次遞升,綿延兩三公裡。

古鎮札記

溫順和諧盡在和順

走進雲南的和順古鎮,並非自己的愛情故事,而是為了窺探別人的愛情故事而慕名前來。今年年初,《北京愛情故事》的熱鬧一頭系著眾“漂”匯聚的北京城,一頭便是系著溫順祥和的和順古鎮。

相對於江南的古鎮或水鄉來說,和順古鎮更為厚重、大氣、敞亮,民居或祠堂都是依山勢而建,甚至某些房子裸露出來的大柱子正“镂空”在山腰之上。

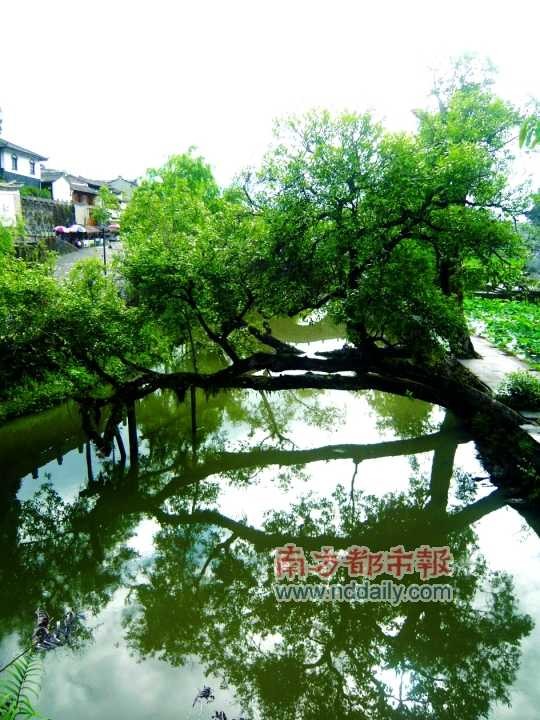

在和順,呆了一個下午、一個晚上和半個早晨,拼湊起來還不夠一整天,如果這樣也給予我對和順進行點評權利的話,那麼只能說,和順的確配得上“溫順和諧”兩詞。路上的居民、街上的小販或是客棧的老板,大家都柔聲細語,仿佛大聲說話會驚動到地上的螞蟻。將記憶裡的和順,一幕一幕地拼接起來,頭腦裡最先出現的還是藍天白雲,老樹伸向天空的姿勢,仿佛是要與藍天融化為一體;再者,牌坊、白雲倒影在荷花池中,成為和順的第二張影像。

如果要說遺憾,那就是在古鎮中時間太匆匆,再加上和順的網速太慢,成為一件記憶深刻、讓人無比崩潰的事情(或許是因為我剛好入住的客棧是在“地下室”的原因,也或許正好是那個夜晚暴雨的原因。)

這給予了我們一個需要認真思考的問題:我們到底是要一個網速狂飙可以媲美城市的和順,還是需要一座安靜無擾的古鎮,一座隱秘的、與世無爭也無事可擾的古鎮?

全國最大的鄉村圖書館在和順

我說“和順人都在思考”是有理有據的,從走進和順古鎮的第一眼,便是能壓住外來人心氣的“圖書館”。這座圖書館是全國最大的鄉村圖書館,也是當地人的“人生第二課堂”,幾乎每一位和順人都在此圖書館裡享受過圖書的智慧和樂趣。別小看這座小小的鄉村圖書館,裡面有藏書7萬多冊,僅古籍、珍本便有1萬多冊,館內還有胡適、熊慶來、廖承志、李石曾等諸多文化大家的題字。

據說,當年運送書籍是一件非常困難的事情,而且還是“出口轉國內”,預訂購買好了的書籍從上海發出,走海路,一路“出口”到了緬甸,然後才由馬幫輾轉馱入騰沖和順。或許正是如此曲折與折騰,和順人對圖書才如此的珍愛與尊崇。

滇緬抗戰博物館館藏豐富

圖書館旁邊,聳立在山崗之上的便是“滇緬抗戰博物館”。在我看來,博物館就是在有效地“延長時間”,用活生生的或者皺巴巴的東西展露一些時間的痕跡或者事物的皺褶。滇緬抗戰博物館的館址是當年遠征軍二十集團軍司令部,後來成為和順政府的辦公用地。

再往歷史的深處看,這座三進四院的老建築最早興建於明代洪武年間,公元1397年。現在和順人不僅在司令部舊址上建起博物館,更難能可貴的是,館藏豐富,一共有文物7000多件,幾乎是靠藏家段生馗先生一人之力完成,文物從散落於民間收集,包括中國遠征軍、中國駐印軍、美英盟軍、民眾抗戰和日寇的遺物。

整個館藏中,或許最不起眼卻又最鮮活的是一枚紅色的發簪,那屬於日本慰安婦朝鮮籍的樸永信,她曾參加過民間組織的東京大審判並出庭作證;在2003年前來觀看博物館時,她感動之下現場將自己的發簪獻出來,成為館藏文物之一。樸永信老太太這段無言的控訴不堪回首,卻讓我們感念收藏這段歲月的人,感念參與了這段悲怆歷史的人存活下來了,為我們難以忘卻的災難做了見證和講述,昭示了歷史的真實。

“凡經歷過這場浩劫者,無論說出來有多困難,無人能夠保持緘默;只要可能,必須說出來。遺忘不僅危險,也構成了侵犯;遺忘死者,猶如第二度殘殺他們。”這是埃利威瑟爾的名言。的確,走進滇緬抗戰博物館,我們無法遺忘,不能遺忘,遺忘是對烈士們的“殺害”。

還好,早年的戰亂與仇恨沒有損傷到和順的本真。但我們需要考慮的是,不遺忘,該如何紀念?

其它推薦

洗衣亭看男人如何表達對妻子的“愛”

走出歷史,來到和順的現實。現在的和順,沒有飄動《北愛》的歌聲,卻能看到最為柔情的建築洗衣亭。由於和順是一座邊境小城,經濟發展自古以來靠邊境貿易,男人多數外出謀生,尤其是到緬甸從事玉石生意。而和順古鎮上到處可見的“洗衣亭”便是和順人,相親相愛又聚少離多的最好見證。據說,洗衣亭的原型是,遠走他鄉出境打工的丈夫在臨走之前為妻子洗衣時免受風雨而興建起來的亭子。

或許,普天之下的老公都不善於表達愛意,都只是“行動派”,只會用行動來傳遞這種關愛。在行走之前,一木一瓦,在臨水之上,修建一座亭子,寄托的該是如何的深情?或許,每天在此亭子洗衣的妻子、背著孩子,都願意和孩子一直呆在這種亭子的“庇護”之下。但奈何,人去亭在相思何苦?

艾思奇故居奇特的“中西合璧”建築

在夕陽垂下的時刻,趕到位於和順古鎮“頂端”的艾思奇故居,這是一座非常奇特的建築,中西合璧得感覺“突兀”:這種建築的主體是和順特色:“走馬闖閣樓”,用的是當地的楸木,初看是有點“四不像”的建築風格,中式的大門、西式的窗戶和陽台,牆腳用的是當地的火山石。

故居是一座深深庭院,寧靜古樸,外面的花園院子比居住的室內更大更寬敞,種植了柚子等多種植物。面對故居中艾思奇的雕像,很多游客才恍然大悟,“原來艾思奇不是外國人啊。”的確,艾思奇是土生土長的雲南和順人,原名為李生萱,是著名的哲學家,是毛主席的哲學老師,在年輕的時候便寫下了《大眾哲學》、《哲學與生活》兩部著作。

出行攻略

交通:廣州飛騰沖駝峰機場,目前僅有東航公司有航班,每天一班,M U 5740,經停昆明。騰沖到和順古鎮,打出租車約100元。

美食:推薦和順古鎮“水上人家”飯店。

住宿:推薦和順古鎮總兵符客棧。

- 上一頁:傳承仲子儒家文化 再現古鎮風采

- 下一頁:廣東赤坎古鎮 僑鄉裡的美食集市

熱門文章

熱門圖文