陶罐上飾竹編紋和陶器起源

日期:2016/12/14 18:51:37 編輯:古代建築史

紅彩寬帶紋陶罐

陶罐是新石器時代最常見的日常生活用盛貯器,其造型各異,大小懸殊,一般素面,精致者壓劃、堆貼、彩繪樣樣都有。距今五千多年的上海古文化遺址中也有一批十分精美和典型的發現。

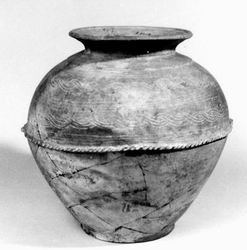

青浦崧澤遺址出土的折肩折腹罐器身是黑衣陶,器蓋是紅陶,紅黑相映,神采奕奕;疊鼓高腹四系蓋罐,器身灰白,器蓋烏黑铮亮,黑白分明,十分素雅;紅彩寬帶紋灰陶罐體形飽滿,端莊美觀;纏索紋灰黃陶罐肩飾波動連貫的纏索紋,高挑清秀。當然,崧澤遺址中有兩件竹編紋黑陶罐更加精美。

斂口橋形四系陶罐,由兩周繩索形堆紋相連貫,肩及腹上部飾弧線勾連紋,折腹處有一周鋸齒形堆紋,平底。肩部的勾連紋較淺,線條柔和,極似壓印紋,但從每組紋飾筆畫都不一樣,每一組之間沒有壓印紋重疊的特征分析,應該是刻畫出圖案之後,對筆畫逐一修磨而成。在四系中間穿繩而過,便於提攜。

另一件竹編紋黑陶蓋罐,器形高大,通高26.2厘米。出土時,因在地下經不住五千多年的擠壓,碎成了一百多片,經我館文物修復高手胡漸宜先生的精心粘接,天衣無縫,完好如初。而殘留在劃紋線槽中原有的、明顯有別於墓中灰黑土的白色,在經打磨後铮亮的黑色陶衣映襯下,黑白分明,文雅端莊。大陶罐成為了崧澤文化文物中不可多得的佼佼者。

在陶器上飾竹編紋,一方面反映了當時當地盛產竹子,另一方面也說明上海先民竹編器是他們常用的、十分輕巧耐用的生活用品。將其形象地刻畫在陶器上,很生活化地美化了陶器。不過其意義不僅僅如此,它與陶器的發明似有深厚的淵源關系。

關於陶罐的起源,在考古界不少人認為是它直接誘導了陶器的發明,而陶器的發明在世界古代史上意義深遠,因為它的發明和出現,標志了人類歷史上漫長的、蒙昧的舊石器時代的結束,一個即將走向文明的新石器時代的到來。那麼一些學者是如何解釋陶罐的發明的呢?他們認為在日常生活中,人們為了存儲食物,開始利用自然界隨處可見的竹子編制容器。然而,可能是劈削工具的原始,技術水平的有限,一些細顆粒的谷類物很容易漏出來,於是有人發現,在竹編器裡面塗上粘土,晾干後覺得很實用。雖然它的牢度十分有限,但稍作修補倒還湊合。一次偶然的失火,讓人發現廢墟中被燒毀的塗泥竹編器,外面的竹編物已經炭化成灰,留下了一件竹器的“內膽”,用它盛物、盛細小的東西、甚至盛水都可以。於是陶罐發明了。正是在這發現的基礎上,人們發現用濕土揉搓捏塑成各種器形後燒烤,都能改變泥土原來松散缺乏牢度的弱點。於是鼎、豆、壺、盆、碗、、杯等等器皿,陶人、豬、狗、鳥、鷹、鱉、龜等等陶塑,極大地豐富和形成了陶器家族。

如果不是巧合,那麼崧澤文化陶罐上的竹編紋都是下凹的陰紋,恰與竹編容器內塗泥土火燒後留下的凹痕陰紋相一致,從而使陶罐、陶器產生的原因確實是由塗泥容器火燒的啟發促成有了一定的依據。

當然,有關古代陶器上的科學信息還會有許多。不久前,外國有學者研究發現,由於陶器(主要指圓形器)制作時都要在木盤上旋轉輪制,其機械作用與留聲機的原理相似,因此,認為有朝一日人們可以從陶器上還原出當年在制作過程中先民的對話、歌唱以及周圍環境中春水、秋風、鳥鳴、狗吠等各種聲音。在不久的將來便會利用現代化的電子技術清晰地處理出來,讓人推敲、讓人欣賞。

纏索紋灰陶罐

橋形四系勾連紋黑陶罐

- 上一頁:中國古典園林的起源與發展

- 下一頁:蘇州古典園林的歷史