老阊門吊橋水市

日期:2016/12/14 18:50:27 編輯:古代建築史

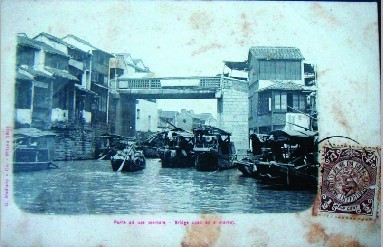

在我收藏的一批清代明信片中,有一張十分罕見的蘇州阊門吊橋攝影明信片。這張明信片上貼有一枚清代蟠龍郵票,郵票上蓋有郵戳的日期依稀可辨為1903年。由此也可以推斷,拍攝蘇州阊門吊橋這張照片的日期應該更早一些。我注意了一下明信片上相關的英文注解大意為:橋上的集市。

阊門吊橋,原名虹橋,俗稱釣橋,明成化六年曾改名為永濟橋。吊橋位於西中市西端,跨阊門外城河。元泰定元年(1324)初,吊橋初建時是一座木橋。清同治《蘇州府志》引虞集《記略》曰:“虹橋在阊門西,跨官河,通驿道,為咽喉要處,水至橋下匯為回淵,折而東行,勢用剽悍。橋舊植以木,歲久腐撓……”明代洪武年初改為石橋基木梁,清嘉慶二十三年重修,牛若麟《記略》稱“虹橋跨濠以通行旅,錯趾骈肩,無間昏旦”。民國23年改建為鋼筋混凝土石拱橋。新中國成立後,阊門吊橋擴建了兩側橋面。如今,經重新改建後的吊橋成為了一座廊橋。

因為過去從未見過最早的阊門吊橋是什麼模樣,僅從地方史料文字記載上看吊橋無法獲得其清晰直觀的印象。我當初在收藏這張明信片時能確認這就是蘇州阊門的吊橋,也是得益於蘇州地方志辦公室編篡的那本《老蘇州百年舊影》圖錄,其中刊登過一張上世紀三十年代的阊門吊橋老照片。照片與我收藏的這張清代明信片的視角十分相近,也是展現其蘇州阊門吊橋與周邊的水運及橋市風貌。畫面上那沿河的民居依水而築,鱗次栉比,其間一橋飛架東西兩岸似虹築彩門。橋下南北往來的舟船,水運一片喧忙。讓人似乎感覺嘈雜的橹聲、水聲和叫賣聲,聲聲入耳。蘇州古城與周邊鄉鎮的水運和橋市歷來繁榮,正如唐詩中描述的“夜市賣菱耦,春船載绮羅”那樣,江南水鄉豐富的水產時鮮,不斷興盛著像阊門吊橋這樣的橋市和水上的運銷。千百年來,特別是京杭大運河開通後,蘇州利用其得天獨厚的水運條件,使本地更多更鮮活的水產、土特產走上了集市。

此張清末時期的吊橋圖片是目前僅見也是最早的照片,具有較為珍貴的史料價值。故爾,阊門吊橋早期的特色風貌也可知其一斑。如果與三十年代的吊橋照片對比一下是否有何不同和變化的話,人們可以看到,這張清末吊橋的橋欄還是木結構建築。後來的吊橋,除橋欄和橋面由原來的木結構改為鋼筋混凝土結構外,其橋形及周邊的臨水民居等建築都尚未有太大的變化。不過,兩張照片所呈現的時代風貌還是稍有些不一樣的,畢竟清代和民國,這是兩個不同的時代。

推薦閱讀:

怡園大修不再“頭痛醫頭”

以色列發現距今2200年的金幣

美考古隊發現人類祖先吃肉最古老證據

山東膠州兩處漢墓同為積貝墓 發現珍貴瓷酒壺