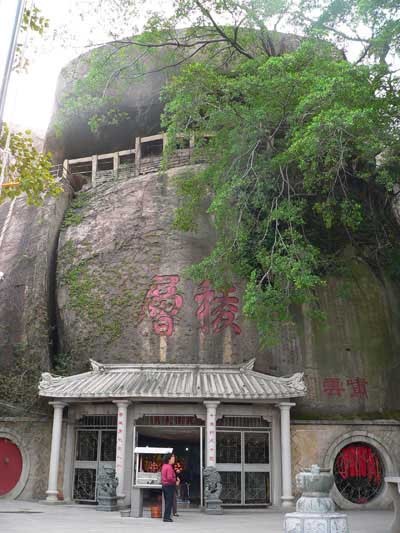

虎溪巖寺

日期:2016/12/14 18:38:28 編輯:古代建築史

據《廈門志》記載:明萬歷年間,有一名士池顯方在玉屏山建“玉屏寺”,他在自撰的《虎溪巖記》文中謂:“乙卯冬,余尋幽至此,欣賞奇觀,因建剎,名玉屏,左為大雄閣,稜層洞,夾天徑,後為石寺,上為飛鯨石,右為六通洞,宛在洞。”建成後,池顯方即迎請僧人主持,並整日與僧人學禅論道。或於三五夜月,邀請文人雅士對月吟唱為樂,乃有“虎溪夜月”勝景之雅稱。又仿廬山虎溪三笑故事以自比,別稱虎溪巖為“東林禅寺”。後於明末清初之際,玉屏山毀於廈門戰亂,至清代康熙年,元飛和尚應福建水師提督吳英之請來廈門主持該寺,並大興土木,重建大雄寶殿,增建垂雲樓、大悲殿、一嘯亭、伏虎洞。經三十多年苦心經營,才頗具規模。

虎溪巖滿山皆巨石,盡皆奇險天成。山門旁有一巨石如芽,其上镌刻"先露一芽"。入得山門,順著蹬道,有"漸入佳境"、"三笑"等題刻,使人游興倍增。蹬道盡處就是"虎溪",虎溪上架著弓形石橋,俗稱"仙人橋",亦稱"渡虎橋"。過了弓形橋,來到"靈則名"洞,洞名取意唐劉禹錫《陋室銘》中的"山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈"之句。洞裡甚涼,使人有"入洞方知六月寒"之感。

※相關文章

-

没有相关古代建築

熱門文章

熱門圖文