廣州瀝滘村

日期:2016/12/14 18:46:59 編輯:古代建築史

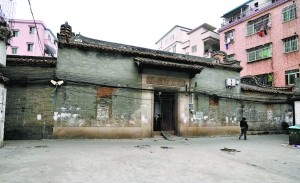

廣州瀝滘村的御史衛公祠

2月6日元宵節,瀝滘村衛氏大宗祠外的舞獅表演

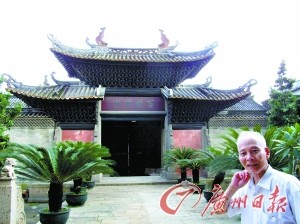

82歲的衛浩然老人多年來一直致力於村中古跡的保護

“未有河南,先有瀝滘。”廣州名村瀝滘歷史之悠久,由此可見。“河南”南部的水鄉瀝滘,有近900年歷史,早在清代,這裡便是“五百年祖德,十三代書香”的名村。明清兩代,這裡誕生的進士、舉人不勝枚舉,至今矗立的眾多祠堂古跡講述了瀝滘不同凡響的顯赫歷史。

南宋開村享十三代書香美名

說起瀝滘,就不得不提衛氏,衛氏是開村大族。瀝滘衛氏第23世孫、輩分最高的衛浩然老人介紹,瀝滘衛氏本姓姬,是周文王第九個兒子康叔的後代。約在唐末宋初,衛氏開始遷入廣東,住在南雄珠矶沙水村。

據《衛氏族譜》記載,在南宋年間有一個叫衛寧遠的人,兒子們一支去了東莞茶山,一支來到瀝滘,在村東龍眼樹腳下定居下來,成為瀝滘衛氏的開村之祖。

在宋明兩代,衛氏家族在瀝滘擁有大片良田,影響力已遠遠超過其他家族,成為當地的名門望族。

生活富足的瀝滘衛氏家族,以詩禮傳家而聞名。清代,瀝滘“五百年祖德,十三代書香”的美名,已在民間廣為傳播。僅僅在清代,瀝滘村出了三位進士,20多位舉人。當時有民諺:“九龍出海,六鶴飛歸”,意思是說九個瀝滘子弟去應試,就會有六個人折桂而返,詩書教化風氣之濃,可見一斑。

明代大儒湛若水,就曾兩度為《衛氏族譜》作序。

據說,當時身處高位的湛若水,與侍郎衛玉溪是好朋友,相識相知之下,他深感這條古村積澱的深厚教化之風,欣然提筆為《衛氏族譜》作序。

宗祠屏風乾隆御賜名相撰文

由於悠久的歷史和眾多進士,瀝滘村的祠堂數量也特別多,歷史上曾經有數十座祠堂,目前還剩下12座。位於瀝滘村南部,毗鄰珠江的衛氏大宗祠規模最大。

衛浩然介紹,衛氏大宗祠自明萬歷22年就開始籌款,整整經過20多年,到1615年才建成,規模宏大,做工精細。大宗祠中間曾經歷過三次重修,但大體形制不變。

在衛氏大宗祠裡,最顯赫威風的莫過於一面巨大的紅木屏風,它大有來頭,可謂“鎮祠之寶”,讓這件寶貝重現榮光的正是衛浩然老人。

82歲的衛老多年來一直醉心於村中古跡的保護,曾帶頭主持了衛氏大宗祠的修復,並成功呼吁使村中其他四座古祠被確定為文物單位,他向記者講述了瀝滘的威水。

這面祝壽屏風是乾隆御賜,由清初三朝重臣、一代名相張廷玉撰文,刑部尚書、大書法家汪由敦書寫,內容是祝賀瀝滘村103名老翁壽辰。原來,瀝滘尊老愛老之風興盛,綿延了數百年,村裡每年正月十五都會在祠堂為老壽星擺筵壽酒。

衛氏第十九世祖衛廷璞,是雍正年間進士,官至太僕少卿。乾隆獲悉瀝滘尊老愛老之風,特此褒獎。

衛氏大宗祠重修時,衛浩然老人出資出力對屏風上的刻文進行保護翻新,還特意保留了幾行字未經修復的原貌字體,供後人研究,並復原了屏風背面的祝壽圖,讓這面顯赫的屏風重現榮光。如今,慕名前來一睹這面屏風風采的市民絡繹不絕。

“燕子斗拱”皇家規格顯尊貴

在衛氏大宗祠內有座別具一格的石牌坊,中間牌匾上橫書:“百世周宗”,兩側是兩列小字:“文章華國,詩禮傳家”。其上部是一層上疊著另外一層的架構,“這叫‘燕子斗拱’,在等級森嚴的封建社會裡,這種‘燕子斗拱’是規格相當高的一種建築形式,只有皇親國戚或皇帝欽點才能采用,否則就是違反禮制。”

那為什麼衛氏大宗祠可以建這麼高規格的牌坊呢?

衛浩然說,這仍是個謎,但據祖輩口耳相傳,它與衛氏十二世祖衛西樵有關,據說他是明代嘉靖皇帝的外孫婿。

“我小時候見過西樵祖的祠堂,前面就是這種燕子斗拱牌坊,而且建在儀門的位置上。我想是因為沾上了皇親國戚的邊,所以才可以建。”衛浩然說。

據說,原本衛氏大宗祠裡還有一個約1米高的明代漢白玉觀音,是當時下嫁給衛西樵的郡主(即衛氏的太婆)的嫁妝,新中國成立後不知何故遺失了。

建這個牌坊時,還有一段小插曲:據說,當時衙門得知衛家要想沾光建這座牌坊時,派人來找茬。衛家的人知道後,事先把瓦礫等鋪在地上,當氣勢洶洶的衙役來到之後,衛家的人馬上拿出聖旨宣讀,衙役沒辦法,只好灰溜溜地走了。

“以水為財”築堤抗洪要受重懲

衛氏大宗祠側門邊上的另外一塊石碑也十分有意思,碑文為“祠內眾孫如有在,祠右一帶黃羅滘北濠等將潮田築圍者本人及子孫永不得入祠享胙”。

看護祠堂的老人家衛本立解釋,衛氏大宗祠南面就是珠江,周圍河網密布,每年江河水泛濫時,都會淹上衛氏大宗祠前面的水田,甚至湧到祠堂裡面來。但是碑文要求子孫絕對不能築堤圍把水擋在外面,否則本人及子孫都不能進入祠堂裡分燒肉,即不承認他是衛氏後人。

“因為古人認為‘水’為財,祠堂是全村風水最好的地方,寧可水淹祠堂,討個吉利,也千萬不能把財擋住了”,衛本立解釋道。

推薦閱讀:

青島七類非文物建築也受保護

陝西為著名文物古跡大雁塔披“防雷袈裟”

安徽徽州古民居被低價賣出後異地重建

藏在深閨人未識的梅州古村落

- 上一頁:因與官署衙門而得名的胡同

- 下一頁:廣東佛山長岐古村