山西姬氏民居

日期:2016/12/14 18:44:27 編輯:古代建築史

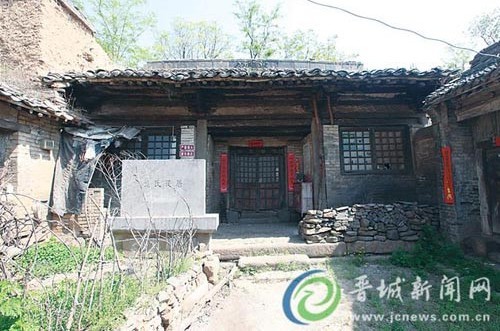

姬氏民居全景

門窗上刻著許多牡丹花圖案

姬氏民居,位於高平市陳區鎮中莊村的一個農家小院內。

在中國現存的木結構古建築實例中,由於寺廟等大型的公共建築規模大,修繕多,不易改變,所以還保存有南禅寺、佛光寺等數座唐代建築,但在民居建築方面就沒有這樣幸運了。到目前為止,所能見到的最早的民居建築實例也就是元代的,而且在全國范圍內,也僅有一例,那就是晉城的姬氏民居。

1985年,元代民居——姬氏老宅被世人發現,1996年11月20日,姬氏民居被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。

究竟是怎樣的建築構造,居然能讓木結構房屋,歷經700多年的風吹雨打依然屹立不倒?它本身又有著什麼樣的傳奇,不但能列為“國保”,又在中國民居建築史上留下最重的一筆?帶著向往與好奇,5月4日記者與市博物館工作人員馬艷芳一起來到高平市陳區鎮中莊村來一起探尋它獨一無二的奧秘。

姬氏老宅輝煌不再

在有千年歷史的中莊村中,隨處可見到處倒塌的老房和半壁殘牆,但是仍有不少完整的明清四合院。在村人的指引下,記者沿路找到了村中的姬氏老宅。

如果不是院子裡那一塊醒目的國家重點保護文物的石碑,記者怎麼也想不到這樣一座普通的房屋院落,就是中國唯一的一座元代民居。從院子的西南角進入,姬氏民居坐北朝南,為整個院子中的正房。院內西、南兩面各有房屋三間。姬氏民居建築在一個高42厘米的砂巖台基上,平面呈長方形。建築面寬三間進深六椽懸山式屋頂。從外面看去,支撐房屋主要靠露明在外面的4根石柱子,房頂、窗戶、房門都是以木質結構為主的。與周圍的尖尖房頂相比,姬氏民居的房頂的坡度較緩,像是波浪形。屋頂中間有瓦脊、兩邊鋪著布紋瓦,上方還有一條陶制捏花正脊。

不過,現在的姬氏民居卻讓人在驚歎其建築心思巧妙的同時,還有一種心痛的感覺,因為如今的整個院子裡已是雜草重生,窗戶用舊報紙糊著,屋頂也因長時間經歷風吹雨打,變得有一些傾斜。顯然,這裡已經很長時間沒人打掃了,國保竟然破落成了這個樣子,著實讓人有些痛心。

看到有人來,住在姬宅對面的姬年發從房子裡走了出來,熱情地與記者打著招呼。姬年發說他今年81歲了,從出生起就住在這裡,一住就是80多年。他從沒覺得對面那棟房子有什麼特別,只是聽老輩人說起過,這房子已經好幾百年了。姬年發說,和小時候印象中的姬氏老宅相比,現在房子的柱子稍微彎了一點,房屋的內部結構也和自家的沒有什麼區別。據他介紹,在姬氏民居成為國保之後,這個小小的院落裡開始熱鬧起來,來這裡探尋的人越來越多,他還接待過不少的外國人來參觀。

姬氏民居是全國第二次文物普查時市博物館館長張廣善發現的,他還做了專門的研究。他認為,晉城有著獨特的歷史文化。在晉城,老百姓成功最重要的標志就是置業,而置業的內容則主要是建築和買地。只要有積蓄,晉城百姓就會買房、買地,因此晉城有了較多成規模的建築群。同時,古代的晉城較為富裕,煤炭資源豐富,采石燒磚也容易,所以保留下來的晉城民居,大多是石質根基。因此,在晉城遺存的古民居建築中,木質結構的姬氏老宅可以說是歷史價值最為珍貴的古民居建築之一。

推薦閱讀:

品讀中國皇城的千年滄桑

羅馬 不拆之城

古建築學泰斗羅哲文的李莊情緣

北京廟會與古建築

姬氏民居的題記

抬梁式結構是姬氏民居保存至今的關鍵

能歷經700多年風雨而不倒,這可謂是古民居建築史上的一個奇跡了,而這個奇跡要歸功於這座房屋的設計者們,他們建造房屋時,使用的是抬梁式結構。

張廣善在研究中發現,姬氏民居的建築用才很不講究,都是很常見的木頭和石料,例如柱子用的黃色砂巖,這種砂巖在農村很普遍,幾乎家家戶戶都有,而大量使用的木椽也並不是珍貴的木料,與同時期發現的一些寺廟相比,姬氏民居的做工算是相當粗糙的了。可姬氏民居卻能保存700多年,這其中最關鍵的就是這棟房屋使用了抬梁式結構。材料雖不好,但當時的工匠們卻充分發揮了自己的智慧,很巧妙地利用了這些材料的特點,合理地將材料的彎曲部分用在了各個受力點上,從而增加了梁栿的支撐力,用穩重感弱化了彎曲感。這種改變有著化腐朽為神奇的特殊功效,使得房屋穩重感更好,承重力更強。梁架的形式為四椽栿上設蜀柱平梁,從蜀柱的腰部向兩側各伸出一搭牽,搭牽下用蜀柱支撐,上置下平槫。平梁上用侏儒柱,侏儒柱上置大斗與丁華抹額拱,丁華抹額拱與大叉手共同托舉起脊槫,保證了建築構件的連接與穩固。即便是現在看,也讓人不得不為古人的技術而贊歎,這樣的心思,這樣的巧妙設計,居然從元代開始就已經出現了。

除此之外,最有特色的應是老宅的門窗了,現在的老宅門窗已經是破爛不堪,但是馬艷芳告訴記者,元代的門窗是很有特色的。現在的這些門窗,基本沒人會在上面刻什麼圖案,但姬氏老宅的門窗上就可以看到一些牡丹的圖案,並且還是镂雕的,這說明,當時的主人較為講究。

據了解,老宅的房門為實拼門,背面用五道穿福,正面相應的有五路鐵質的門釘,每路六枚。地栿正面浮雕牡丹圖案,兩邊各有青石門砧一個,門的下鑚直接雕鑿在門砧石上。門檻、門頰、門額皆為木質,門頰、門額的外部另加有邊框,與門頰、門額成“T”字形組合,直角處飾有45度镂纏枝牡丹圖案。門額上裝有四枚方形門簪,簪尾直接鎖定棲雞木。窗框的裝飾與門框基本相同,只是將镂雕改成實心的竹節形木條,裝飾效果略有差異,而窗棂為方格形,可以說是簡單實用。與院子裡其他的門窗相比,這些窗戶上的雕紋明顯要華麗許多,也細致許多。

題記是老宅的“身份證”

“快來看這裡,這才是它的身份證明。”正在細細看著老宅門窗的記者被馬艷芳叫了了過去。只見馬艷芳正蹲在屋門左下側的門砧石旁向記者招手。

記者蹲下去看到,左側的門砧石上面已經滿是灰塵,在門墩石與地栿銜接處留有一條貓道,輕輕用手拂去門砧石上面的灰塵,依然可感覺到青石表面的光滑,青石上依稀可見淺淺的石刻圖案,是部分飾有線刻的纏枝花卉與如意花邊。一道裂痕斜斜劃過青石,更是增添了幾分歷史滄桑。在距離道洞的很近位置依稀可以看到兩行小字,內容為“大元國至元三十一年歲次甲午仲□□□、姬宅置、石匠天黨郡馮□□;馮□□。”盡管上面已有幾個字無法看到或辨識,但是這已經足夠說明,這棟老宅的時間和建築的性質,建築的主人、刻字人的身份、姓氏、居所都明明白白。可以說,盡管建築結構都和元代相當吻合,但是真正讓人確定這是元代民居的,卻是它的題記。題記上直接表明了建築的建造年代,可以說,就是這座元代民居的出生證和身份證。有了這樣的題記,才能真正證明了這座建築的歷史價值。有了這個題記,才讓姬氏民居從一座普通的村屋成了國內唯一的元代古民居建築。

采訪快結束了,姬年發問記者,如果這確實是國保的話,是不是應該保護起來。或者,對其進行一些修繕。希望擁有極高價值的姬氏民居能夠得到世人的關注,也期望姬氏民居能夠得到妥善的保護,讓後人也能夠欣賞到元代的古民居建築。

【國保檔案】

國保名稱:姬氏民居

始建年代:民居建於1294年,距今已有700多年。

保護現狀:該建築是目前中國發現年代最早的、唯一的元代民間住宅建築。如今卻是亂草叢生、污垢不堪。

入選時間:1996年被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。

推薦閱讀:

品讀中國皇城的千年滄桑

羅馬 不拆之城

古建築學泰斗羅哲文的李莊情緣

北京廟會與古建築

- 上一頁:荊州南平文廟

- 下一頁:品讀中國皇城的千年滄桑