尋訪500年客家古民居吉水圍

日期:2016/12/14 18:41:19 編輯:古代建築史

吉水圍村屋屋相連貫通,左右對稱,間間房屋相似,走進圍屋猶如進入迷宮。

博羅縣公莊鎮西南部,蜿蜒的公莊河環抱著一個有著500多年歷史的古村——吉水圍。吉水圍村占地面積800多畝,村裡留存的古圍屋占地69畝,是博羅縣最大的客家古民居所在地,數百年來修造了典型客家四合院建築。古圍屋布局嚴謹,歷史悠久,外有荔枝園、竹園等古樹園,內有澳圭朱宗祠和育堂朱宗祠等古建築。

【古村尋訪】

百年荔枝古樹歲歲結果

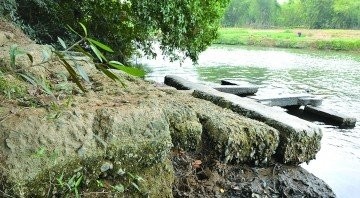

吉水圍村三面環水,古時,公莊河的航運相當發達,村人依水吃水,在村子南門和竹林盡頭興建了兩個碼頭,鼎盛時停靠著上百條船,由此,吉水圍附近興起了一個大集市。

正所謂“路通則財通”,吉水圍人正是靠航運發跡,廣置田產,其田產直達今天2公裡外的大瀝和壩子,成為附近一帶最為富裕的村子。近代以來,公路興起,吉水圍碼頭漸失當年的繁華風光,目前僅剩下規則排列的幾塊麻石,作為歷史的印記。

未進古圍屋,先至荔枝園。在吉水圍東門前的河邊,種有一片30畝的荔枝園,其中樹齡在200年以上的古荔枝樹有59棵,樹齡在100年以上的有600多棵。荔枝樹上覆著斑斑青苔,盤根錯節,枝粗葉茂,需兩三個人才能環抱。夏日,逢荔枝成熟之時,吉水圍的村民會在荔枝園內舉行燒香祭拜,為荔枝園開園摘果舉行儀式以求平安。當地老者說,如果不舉行開園儀式,在摘荔枝時,便會有人從荔枝樹上掉下來。

古荔枝園的前面有300畝竹園,歷史至少有100年以上。天然的竹園、天然的公莊河、天然的古荔枝園比鄰,形成一種無法比擬的自然美,為小村營造出一片世外桃源的氣息。

“東來紫氣”映照肅穆門樓

順著蜿蜒的村道,走近古圍屋的東門,目光馬上被16米高的三層門樓所吸引。門框頂上刻有“東來紫氣”四個大字,還刻有一副對聯:吉人藹藹,水色盈盈,橫額:滿堂吉慶。大門正面有兩個镂空天窗,猶如兩雙眼睛看守圍屋大門,威嚴而肅穆,讓整個東門看起來像一只老虎。更妙的是,從背面看則像張著大口的獅子。

東門後是育堂朱公祠,祠堂內,靈位兩側的對聯是“仰太祖遺風金馬玉堂光沛國,承文公後裔詩書禮樂映東門”,分別對應朱元璋和朱熹兩位同姓古人,橫額:金玉滿堂。

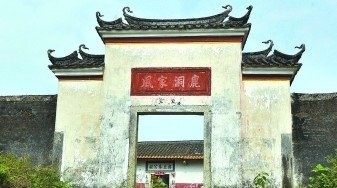

作為村子另一個出口,南門門樓上部共分三層,灰色琉璃瓦,屋角飛檐斗拱,動物的造型非常奇特,頗有氣勢。門樓城牆相連,樓閣相助,城牆、樓閣上有槍眼,用以防止外侵和保護私有財產。

南門門框頂上一塊朱紅色的橫匾,刻有“鹿洞家風”四個大字,有人猜測這是對南宋哲學家、教育家朱熹及其修建的白鹿洞書院的敬意。當地村民朱國強老人對其有更為直接的解釋:“‘鹿洞家風’取自鹿溫璞善良的性格,是祖先們對後人的鞭策。”

朱國強老人說,南門兩側原有6塊桅桿石,為村中秀才、進士、文官武將等有一定名望之人所立,以表功業。文革時,桅桿石受到了破壞,僅有一塊殘石遺留在此,似乎在訴說著歲月的無情。

屋屋相連貫通猶如迷宮

古圍屋四周以高8米、厚70公分的城牆圍著;四角以高達15米的角樓盤守,城中有二間清一色牆木結構,檐梁繪制精美的圖案、灰塑和木雕等裝飾的古祠堂,還配有許多詩句,如:“有名開富貴,無事小神仙”等,充滿人文氣息。

由於采用了經典的“九廳十八井”設計,古圍屋中有天井、磨房、石廊、倉儲,屋與屋之間相連貫通,且左右對稱,間間房屋基本一樣,走廊也基本一樣,走進圍屋中如入迷宮,令人驚歎。

圍屋裡每座房子的大門都有雙重門,一重是通風門,另一重是雙扇門,門框和門檻都用麻石條砌成,門前有兩個石墩,供乘涼坐。由於房子坐北朝南,即使在盛夏,呆在古屋內也會覺得涼快舒暢。

很多古圍屋的村民在外圍建了新房子,喬遷出去,僅余幾戶老人留在古圍屋裡居住。

圍屋中,86歲的張觀容老人正准備吃午飯,一條魚,一小盆梅菜,是最常見的客家菜式。自5歲起,張觀容就嫁到吉水圍村,在古圍屋裡度過了80多年的光陰。雖然子女已在圍屋外建了房子,但老人仍留戀古圍屋的生活,不願離開。

【長者說古】先祖夢中發家建起古村

吉水圍村的老人口口相傳著先祖發家的傳說。清朝年間,建造吉水圍客家古圍屋的朱氏祖宗——朱儒珍曾居住在公莊鎮近石村,靠砍柴為生。相傳有一天,朱儒珍在一株古松樹下的石板上休息時,夢見石板下藏有三缸銀兩。美夢醒來,他移開巨石,用鋤頭挖至深處,居然真的挖出三缸銀兩。

有了這麼多銀兩,朱儒珍尋思著選一塊好地方建新家。最後,他選擇了溪流環抱、遠眺如一條長龍盤旋又似一朵水上蓮花的風水寶地安居樂業。由於該地三面環水,土地肥沃,且先人移居此地時種植大片桔子,取地名為“桔水圍”。後因“吉利”的“吉”與“桔”諧音,故取名為“吉水圍”。

【史海鉤沉】朱氏建村

根據《朱氏譜記載》,吉水圍村的始祖朱明(約公元1130年生)是宋登甲榜賜進士,浩授中憲大夫,曾任福建泉州府知府。朱明的第三子朱能是宋歲進士,特授廣東廣州府教授,他於南宋淳熙年間(公元1174—1189年)遷入惠州,止於博羅之七女湖罔頭邨。

朱能的後裔第7世孫朱瑰是明朝歲貢生,特授廣州增城縣教谕。朱瑰約公元1439年由羅溪遷入寶潭、井水龍,再遷居公莊水口圍,開基建業。朱瑰生二子,即朱御華和朱御榮,朱御榮遷入公莊鎮近石村定居,其後代有一部分住在近石,有一部分在朱儒珍(朱氏家族朱明第13世孫)的帶領下,遷回水口圍定居。

後朱儒珍與其子孫朱恆鋐、朱宇鋐等(約公元1670—1745年)在水口圍附近的一個地方購買田地,開基建業,並開始建造房屋,經過多年經營,形成了吉水圍村落,即現存的澳圭朱氏宗祠和育堂朱氏宗祠。

古村名片

“廣東省古村落”吉水圍村地處公莊鎮西南部,被公莊河三面環抱,環境優美、人傑地靈,到目前已有500多年歷史。村外有200年以上的古荔枝林、上百年的竹園。村內古建築布局嚴謹,歷史悠久,保存古圍屋一座,內有澳圭朱宗祠和育堂朱宗祠等古建築,散發出濃厚文化氣息。

- 上一頁:千年蚝鄉沉澱深圳歷史

- 下一頁:《甘泉縣志》曾載“鑒真與揚州”