大通古井由來奇

日期:2016/12/14 18:40:00 編輯:古代建築史

“大通煙雨”這一千年古跡的遺址位於廣州荔灣區芳村大道中,在宋、元、清三代皆以“大通煙雨”入選羊城八景,與位於廣東省科學館內的越王井並列廣州歷史上兩大著名古井。

”大通煙雨“古井遺址

大通煙雨之由來

所謂“大通”,因井原位於大通寺中。大通寺始建於南漢,原名“寶光寺”,宋代改名“大通慈應禅院”,俗稱“大通寺”。而“煙雨”,相傳是因每逢風雨將至,井內就會雲煙翻滾,蔚為奇觀,但雲煙始終在井內,沒有冒出井口。光緒五年《廣州府志》就有記載:“煙雨井在會城東南大通滘古寺中,晨熹初散,常袅輕煙,所謂大通煙雨是也”。

大通煙雨井又稱煙雨井,內徑0.82米,外徑1.02米,井深3.85米,由15層石圈疊砌,石圈由灰色砂巖打鑿而成,這種考究的構築方法在廣州目前所發現的古井中絕無僅有。

傳說井中可見鵝潭帆影

關於大通煙雨有許多傳聞。一則是有個擔水工到井邊打水,不慎將擔挑跌落井中。幾天後此人坐船行經白鵝潭,竟在水面上尋回其擔挑,才知井底通珠江。另一則傳言時人在井處發現一個神奇現象:天朗之時,從井口下望,可見珠江帆影;夜間,貼耳井邊,得聞珠江來往舟楫上的歌聲和叫賣聲。故有民謠道:“擔挑井下流,鵝潭水上收。陽光照帆影,井口聽船游。”

更有傳聞說井裡煙霧救了人。據講,清代康熙年間,花地有個貧窮農婦,因丈夫有病而借高利貸為夫醫病。年近歲晚,農婦想覓地避債,欲藏身至年初一。因舊俗過年那幾日債主會暫停追債,借債人便可有喘息之機。婦人來到大通寺,債主追到,見走投無路,她便跳井尋死。誰知,突然井中雲煙上沖,頓時將落井農婦托出。婦人執回一命,而債主見此,以為自己觸怒神靈,不顧追債,掉頭便走。此後,井中雲煙不再拘束於井內,時常漫出井口,令四大天王殿前一片盡是雲煙缭繞,似是仙境的雲霞之象,這又是一奇。是故,時大通井又被叫做“龍霞井”。

相傳乾隆游江南時,曾慕名來游覽,一時興起,題了“大通煙雨”四字。廣州知府不敢怠慢,在渡口建了座石牌坊,把這四字刻在上面,並重修了大通寺,這更使大通寺名聲遠播。

千年古井的變遷史

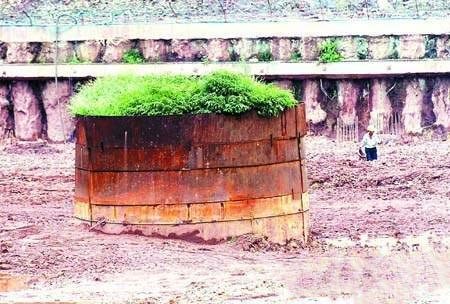

埋藏數百年的煙雨井在工地中被鐵皮圍了起來

大通寺曾多次被毀,又多次重建。最大一次重修是在清康熙六年,寺院的范圍比原來更大,到清嘉慶十七年,時任兩廣總督還明文指定,海幢、花地(即大通寺一帶)為外國人旅游點,“大通煙雨”正式成為國際旅游勝地。

除了是旅游勝地外,大通煙雨更是文人墨客聚集之地。大通煙雨景觀最熱鬧的時節是每年的元宵燈節和盂蘭節。逢正月十四、十五兩天,大通古寺燈火輝煌,人山人海。當年康有為曾在光緒二十二年“人日”游花地時寫下“煙雨井邊春最鬧”之句。

歷經幾廢幾興的大通寺,在日軍占領廣州期間,因日本侵略軍更在此駐防設卡,置倉屯糧,被踐踏破壞,歷千年的古跡,由此荒廢殆盡。1953年,這處又辟為工廠(原廣州市農產品加工廠,後為廣州果子食品廠),1958年“大通煙雨”牌坊被拆除。後來,因工廠擴建曬場和職工運動場,連僅余的兩樣古跡破舊六角亭和淤塞的大通煙雨井亦被拆除填平,留落老榕兩株。2003年,廣州市啟動花地河整治工程,經市民反映,文化部門開始查找古井位置。直至2004年,在廣州市文物考古研究所的挖掘之下,大通煙雨井才得以重見天日。

”大通煙雨“古井遺址

大通煙雨之由來

所謂“大通”,因井原位於大通寺中。大通寺始建於南漢,原名“寶光寺”,宋代改名“大通慈應禅院”,俗稱“大通寺”。而“煙雨”,相傳是因每逢風雨將至,井內就會雲煙翻滾,蔚為奇觀,但雲煙始終在井內,沒有冒出井口。光緒五年《廣州府志》就有記載:“煙雨井在會城東南大通滘古寺中,晨熹初散,常袅輕煙,所謂大通煙雨是也”。

大通煙雨井又稱煙雨井,內徑0.82米,外徑1.02米,井深3.85米,由15層石圈疊砌,石圈由灰色砂巖打鑿而成,這種考究的構築方法在廣州目前所發現的古井中絕無僅有。

傳說井中可見鵝潭帆影

關於大通煙雨有許多傳聞。一則是有個擔水工到井邊打水,不慎將擔挑跌落井中。幾天後此人坐船行經白鵝潭,竟在水面上尋回其擔挑,才知井底通珠江。另一則傳言時人在井處發現一個神奇現象:天朗之時,從井口下望,可見珠江帆影;夜間,貼耳井邊,得聞珠江來往舟楫上的歌聲和叫賣聲。故有民謠道:“擔挑井下流,鵝潭水上收。陽光照帆影,井口聽船游。”

更有傳聞說井裡煙霧救了人。據講,清代康熙年間,花地有個貧窮農婦,因丈夫有病而借高利貸為夫醫病。年近歲晚,農婦想覓地避債,欲藏身至年初一。因舊俗過年那幾日債主會暫停追債,借債人便可有喘息之機。婦人來到大通寺,債主追到,見走投無路,她便跳井尋死。誰知,突然井中雲煙上沖,頓時將落井農婦托出。婦人執回一命,而債主見此,以為自己觸怒神靈,不顧追債,掉頭便走。此後,井中雲煙不再拘束於井內,時常漫出井口,令四大天王殿前一片盡是雲煙缭繞,似是仙境的雲霞之象,這又是一奇。是故,時大通井又被叫做“龍霞井”。

相傳乾隆游江南時,曾慕名來游覽,一時興起,題了“大通煙雨”四字。廣州知府不敢怠慢,在渡口建了座石牌坊,把這四字刻在上面,並重修了大通寺,這更使大通寺名聲遠播。

千年古井的變遷史

埋藏數百年的煙雨井在工地中被鐵皮圍了起來

大通寺曾多次被毀,又多次重建。最大一次重修是在清康熙六年,寺院的范圍比原來更大,到清嘉慶十七年,時任兩廣總督還明文指定,海幢、花地(即大通寺一帶)為外國人旅游點,“大通煙雨”正式成為國際旅游勝地。

除了是旅游勝地外,大通煙雨更是文人墨客聚集之地。大通煙雨景觀最熱鬧的時節是每年的元宵燈節和盂蘭節。逢正月十四、十五兩天,大通古寺燈火輝煌,人山人海。當年康有為曾在光緒二十二年“人日”游花地時寫下“煙雨井邊春最鬧”之句。

歷經幾廢幾興的大通寺,在日軍占領廣州期間,因日本侵略軍更在此駐防設卡,置倉屯糧,被踐踏破壞,歷千年的古跡,由此荒廢殆盡。1953年,這處又辟為工廠(原廣州市農產品加工廠,後為廣州果子食品廠),1958年“大通煙雨”牌坊被拆除。後來,因工廠擴建曬場和職工運動場,連僅余的兩樣古跡破舊六角亭和淤塞的大通煙雨井亦被拆除填平,留落老榕兩株。2003年,廣州市啟動花地河整治工程,經市民反映,文化部門開始查找古井位置。直至2004年,在廣州市文物考古研究所的挖掘之下,大通煙雨井才得以重見天日。

- 上一頁:明代友松祠50根方形大柱顯氣派

- 下一頁:泉港雲門寺

熱門文章

熱門圖文