高台美榭——春秋宮室極奢盡華

日期:2016/12/14 18:32:57 編輯:古代建築史春秋時期(公元前770—前476年),由於鐵器和耕牛的使用,社會生產力水平有很大提高。貴族們的私田大量出現,隨之手工業和商業也相應發展,相傳著名木匠公輸般(魯班),就是在春秋時期湧現的匠師。春秋時期,建築上的重要發展是瓦的普遍使用、磚的應用和作為諸侯宮室用的高台建築(或稱台榭)的出現。

春秋時期,各諸侯國出於政治、軍事統治和生活享樂的需要,建造了大量高台宮室,(一般是在城內夯築高數米至十多米的土台若干座,上面建殿堂屋宇)。如侯馬晉故都新田遺址中的土台,面積為75米*75米,高7米多,高台上的木構架建築已不存在。隨著諸侯日益追求宮室華麗,建築裝飾與色彩也更為發展,如《論語》描述的“山節藻”(斗上畫山,梁上短柱畫藻文),《左傳》記載魯莊公丹楹(紅柱)刻镯、刻橼,就是明證。

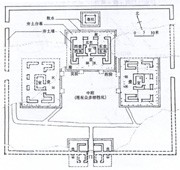

近年對春秋時期秦國都城雍城的考古工作取得重大進展。雍城平面呈不規則方形,每邊約長3200米,宮殿與宗廟位於城中偏西。其中一座宗廟遺址是由門、堂組成的四合院,中庭地面下有許多密集排列的犧牲坑,是祭祀性建築的識別標幟。

- 上一頁:斧鋸錐鑿——戰國鐵器風流漸現

- 下一頁:合院鼻祖——陝西歧山鳳雛村西周遺址

熱門文章

熱門圖文