空中樓台喀什高台民居

日期:2016/12/14 13:13:46 編輯:古代建築有哪些

空中樓台喀什高台民居

站在喀什噶爾“高台民居”之下,內心有種隱隱的沖動。兩千多年的歷史進程中,它竟然避免了戰爭的塗炭和塔克拉瑪干大沙漠狂風烈日的剝蝕,頑強地生存下來,不能不說是一個奇跡。

巷道深深

昨天,下了汽車上高台,還沒來得及細細品味,七拐八拐,就走出了巷道。今天,讓維吾爾族“的哥”把車停在高台遠處,我想由遠而近地觀看高台、品讀高台。

站在高高伫立在斷崖上的喀什噶爾“高台民居”之下,內心有一種隱隱的沖動。兩千多年的歷史進程中,它竟避免了戰爭的塗炭和塔克拉瑪干大沙漠狂風烈日的剝蝕,頑強地生存下來,不能不說是一個奇跡。

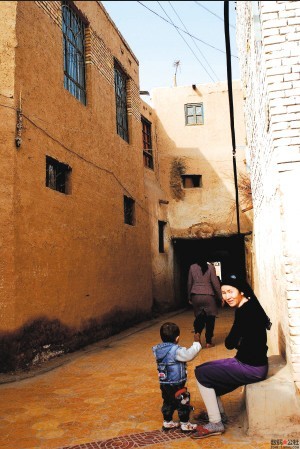

我順著昨天走過的緩坡小巷,一步一步前行。沿巷道的外牆大都用土坯砌成,麥草泥清晰可見。也有白石灰塗刷的院牆。牆面凸凹不平,頑強地證明著它所經歷的歲月滄桑。看不出任何規劃設計的痕跡,卻完全按照居住需求建築的宅院,一座連著一座,排列出一條條無序的、迷宮般的幽深巷道。寬窄不一的巷道,向不同方向延伸。小道的兩側,又派生出一座座大小不一的院落。

歷史積澱

相傳,公元九世紀中期,喀什拉汗王朝把王宮修建在這座高坡之巅。後來,貴族們相繼在此建宅築院。又經數千年歷史變遷,堂皇奢華的王宮隨王朝覆沒而退隱於世。即便是家族式的高台,也逐漸貧民化了,人們世世代代在這裡繁衍生息。

漸漸地,高台上的人口猶如蟻聚。可原已固定的院落實在無法釋放出可供建築新房的地面空間了。於是,智慧的維吾爾族人便在原有的房屋之上,加築一層甚至二層住房。沿高台邊向上延伸,甚至建有七層樓,十幾間房捨的家戶。

有些人家加築二層樓時,跨過街巷,巧妙地將木椽搭建到對面的牆上,形成了猶如空中樓閣般的“過街樓”格局。這是一種合理使用空間、頗具創造性的建築形式。高台上的維吾爾族人家樂得效仿。久而久之,逐漸形成了我眼前的“過街樓”、“樓上樓”、“樓中樓”景觀。

我隨意向路邊一位大叔打聽,他家的過街樓建於什麼年代。開始,他感到茫然。稍後,他明白了。打著手勢,操著生硬的漢語說:滿(我)……爺爺的爺爺……他用手勢和不甚完整的話語說明,他家的過街樓上,至少生活過四代人了。高台民居的過街樓、樓中樓、樓上樓,會不會是喀什噶爾最早的樓房建築?

走過高矮不一,錯落於深巷,走過“過街樓”,猶如走在一座座中世紀的巷道。巷道兩側,鑲刻著圖案花紋各異的銅質、鐵質壓條,垂懸一對門環的院門,面面都是古式雙開。院門或緊閉、或半掩、或敞開。門的每一種形態,都表示著一種含義。

正午,陽光正好。隔著幾扇院門,便有沿牆而坐的維吾爾族大嬸和大媽。她們一邊刺繡,一邊閒聊,一邊關照著奔跑嬉鬧的孩童。善念生意經的居民,把小院作為鋪面。院門外掛著招牌,小花帽、各種樂器甚至文物古跡擺放在院內的大炕上……總之,小巷內的一切,構成一幅古樸奇特的維吾爾族民俗風情畫。

大小不一的院落,高矮不等的房宅內,院院有我們看不到的故事、房房歷經了我們無法體驗的歷史。那些歷史和故事,積澱了高台民居深厚的文化內涵,構成了獨具魅力的高台民俗景觀。

高台之戀

高台民居被這裡的維吾爾族居民稱為“闊孜其亞貝希巷”,譯為“高崖上的土陶”。再次走訪高台燒陶人家,已逝燒陶匠人祖農·阿西木的妻子依明尼汗,方知,高台的土層中有種質地細膩,粘性很強,可燒制土陶器的泥土,稱為“色格孜”。大約800年前,一位土陶燒制匠人發現了“色格孜”,並在高台建造了土陶作坊。此後,一百多家土陶作坊相繼問世。世事變遷,如今,高台上僅存的古老土陶作坊屈指可數。可是,土陶卻作為一種民族手工藝,與高台的歷史融為一體。

祖農的陶制作坊位居高台西北端的制高點。我和依明尼汗站在院內遠眺。夕陽在天邊播下一片橘紅,喀什噶爾的街道盡收眼底。一幢幢聳立的樓宇,一輛輛疾馳的汽車,一位位匆匆而過的行人,與古舊寂靜的高台民居形成強烈的反差。我問依明尼汗,有沒有可能離開高台,搬進樓房,去過另一種生活。她搖了搖頭,帶著滿臉憂傷地說:不,祖農在這裡……

不只是依明尼汗,現居高台的六百多戶,三四千口人,都捨不得離開。因為,這裡不僅是已故親人生活過的地方。還塵封著許許多多先祖們生息、興衰的故事。他們懷著眷戀,堅定地守候在這裡,書寫著新時代的高台歷史。

推薦閱讀:

待字“深閨”的廣靈古民居

泉州“十佳”古民居蓬萊白頭格

廣東張公廟及其廟會

茂陵 神秘的“東方金字塔”

- 上一頁:蜚聲海內外的隴西“李家龍宮”

- 下一頁:待字“深閨”的廣靈古民居