理坑 人文第一的皖南古村落

日期:2016/12/14 17:24:27 編輯:古建築紀錄

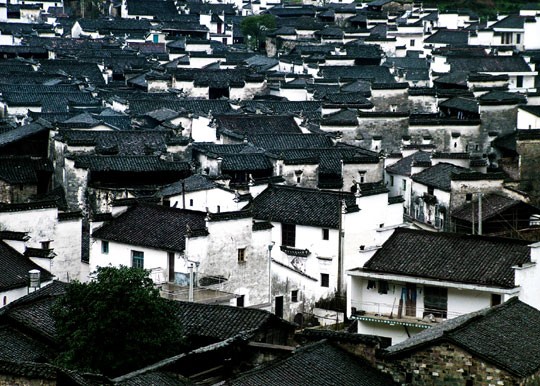

江西理坑古村落群

推薦理由:中國明清官邸、民宅最集中的典型古建村落。科甲連綿,人才輩出。小橋流水人家……單是這些,也許還不能構成這個村落群入選TOP10的理由。可是誰叫它地處那個“中國最美的鄉村”婺源呢?每到四五月間,總是讓所有人的心都蠢蠢欲動的婺源,在我們的古村落度假榜上,豈能不穩占一席之地?

概況

這個位於江西上饒的古村落群,八百多年前隸屬於徽州一府六縣的婺源縣下。在很長的一段歷史時期裡,它都是古徽州的一部分,直至民國之後才被行政區劃去了江西。因此,婺源與古徽州可以算得上真正意義上的藕斷絲連。在這裡的古村落,很可以看到些皖南村落的影子,一樣的高高的馬頭牆。一樣的人才輩出,文風鼎盛,一樣的歷史悠久,人文獨特。除此之外,它還有著別具一格的鄉村自然風光。

理學淵源的理坑:

在這個古村落群中,理坑以人文排第一。這個以“理”為名的村子是全國百個民俗文化村之一。即使離著婺源的縣治所在也相當的偏遠。但是,卻很出人才。

跟大多數南方民居一樣,理坑的房子也是依著山麓,抱著田園,逐著溪水而建。村口就是“理源橋”,講明了“理坑”村名的其來所自。理坑,原名“理源”,被稱為“深山進士村”,村口毫不含糊的寫上了“山中鄒魯”、“理學淵源”、“筆鋒兆漢”數語。不知原由的人,就如同孫悟空見了五莊觀門前那幅對聯一樣,難免要想著它“如此大話”。可事實上,理坑人正以勤學苦讀為習,因而世出官宦,小小一個彈丸之地,自明朝開始,出過七品以上官員36人,進士16人,文人學士92人,著作333部582卷,其中5部78卷被收入《四庫全書》。所以,一個偏山小村,才敢以夫子所在的“鄒魯”自比。

青石板路干淨整潔,小巷縱橫曲伸。大小68條街道,一路尋訪下去,可以見到許多至今仍保存完好的古建築,萬歷年間戶部右侍郎工部尚書余懋學的“尚書第”, 天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿府第”,崇祯廣州知府余自怡的奉旨敕建的“駕睦堂”,清初兵部主事余維樞的“司馬第”,道光年間茶商余顯輝的“诒裕堂”。

上了年歲的宅子,總是有說不完的故事,無論是這些高官巨賈的宅第,還是平民小巷,都有著動人的情節。天官上卿府修成了三角形,梁柱也是四方的,見稜見角,擯棄了一貫的圓滑,寓意其主人為官之剛正廉潔。相反,房屋旁道路卻刻意曲折,告知他的後人,世事坎坷,萬事當勉力而為。

民間也有民間的故事。一條三尺巷,講述了一個在徽文化中流傳很廣的典故。鄰裡兩家為牆地爭訟。一家因朝中有人為官,以為有權勢可倚仗,於是去書信告知此事。朝中那位當官的卻回信道:“千裡家書只為牆,讓他三尺又何妨?萬裡長城今猶在,不見當年秦始皇。”世上的爭端大大小小多了去了,時日一久,不也都隨風化了?萬裡長城還在,秦始皇卻早已經不在了。何必要為著蝸角蠅頭的小利大動干戈?得了這樣一封回信,官員的家人讓地三尺,鄰家得知此事,也相應退了一步,從此得鄰裡和睦相處。

相鄰村落鏈接

唐詩般的曉起&元曲一樣的李坑:

如果說理坑是沾溉宋明理學的村落,那麼相比而言,婺源的其他幾個古村落的情調則更為悠閒得多。曉起位於婺源縣城東北45公裡的段莘水和曉起水交合處,始建於公元787年,保存有進士第、大夫第、榮祿第等600年以上歷史的官商宅第數十幢。人傑地靈,有著一門四進士和四代一品的記錄。成片的古樟樹林,罕見的大葉經楠樹,國家一級樹種江南紅豆杉。從曉起至另一個千年古村慶源,則路經婺源自然風景之最——江嶺。沿途梯田舒展,線條柔美,流水炊煙,都是謀殺菲林的絕美之境。

小李坑則以“小橋流水人家”的景致著名,就像馬致遠的曲子一樣,有著濃郁的鄉間生活氣息。石橋、木橋、磚橋,各種質地的溪橋有數十座之多,連通著兩岸,更形成了“雙橋疊鎖”、“仙橋毓秀”等各種景致。橋下悠閒穿過的鴨群,溪邊自在生活的當地居民,純任天然的生活畫卷,古時牽馬的游人可起斷腸天涯之思,而今在都市生活中漂泊的靈魂卻能得回家的感覺。

在春天,婺源周邊古村落群是攝影愛好者的天堂。“中國最美的鄉村”的稱謂,當初就是這些被謀殺了無數菲林或是SD/XD卡存儲空間的家伙們奉上的。在春日溶溶的時候,除了相機和隨身物品之外,什麼行李都不帶,度假婺源,這種享受對這類人來說可稱得上是千金不換。

理坑、上下曉起、小李坑、思溪延村、慶源,隨意挑一個喜歡的村落停留下來。尋一個像“雲溪別墅”那樣有點歷史的住處,細細觀看那些或厚重或精致的木雕窗棂楣梁,閒時聽屋子主人講講古。再覓一個像光明茶樓那樣有故事的地兒,品品茶,想象一下一代瓷娘夏魚兒的絕代風姿,再感慨一下此處徽文化與江西瓷文化的交匯。也別忘了嘗一下有名的荷包紅鯉魚。食飽餍足之後,再繞著曲折的街巷探幽訪古,或是村前村後閒步。最後絕對不能省略的是,到村邊的自然裡去,在人間芳菲的四五月裡,油菜花田鋪開一地錦繡,徽式的黛瓦白牆掩映其間,身入畫中,心隨歷史悠遠。

指數排行

景觀指數:★★★★★

風景“最美的鄉村”,真正名不傳虛。

人文指數:★★★★★

人文內涵豐富,一街一巷、一梁一柱皆有值得人吟味沉思之處。

風情指數:★★★★☆

耕讀傳家之風。慶源古村還可見著古老的傩舞戲。

美食指數:★★★★

徽菜系,粉蒸肉、糊豆腐、李坑撰肉、糖醋鵝頸,還有蒸汽糕、灰汁果、木心果、野艾果等特色小吃均讓人一飽口福。

寧靜指數:★★★★

酒一香巷子就不深了,近年婺源聲名日上,非高峰旅游季和晨晚,尚能有古村的十分寧靜。

度假綜合指數:★★★★☆

適合中短假期。村落之間,路途堪稱坎坷,各類度假配套設施也尚不完備。但為求心靈一靜,此類問題均可忽略。

美食特別推薦茄子干:茄子切碎曬干蒸熟,混合入糯米份、芝麻、干辣椒和各種調料,曬干切片。巨辣無比。也有微辣的供選擇。街上小店裡四季有售。

四字評語:就是好吃!

酒糟魚:婺源縣民間流傳以久的傳統土特食品,選用淡水活魚,配以糯米酒、多種中草藥、植物油、辣椒、精鹽、香料制作而成,色澤金黃,香而不腥,肉味鮮美。

八字評語:開胃爽口,久食不膩。

住宿:有賓館和度假村,但條件一般,也可以選擇農家住宿。

交通:婺源古村落群分布相對集中,但深掩山中,交通仍是不便。各村往婺源縣城基本要自包車前往,路途還可能相當顛簸。往江嶺而上,則是盤山路。自駕車和暈車的人都要事先做好准備。