忘不掉的老時光 盤點重慶最美的五大古鎮

日期:2016/12/13 22:54:50 編輯:古建築紀錄最美古鎮:磁器口

山城古典生活的縮影

●地理位置:位於沙坪壩區嘉陵江畔,東臨嘉陵江,南接沙坪壩,西界童家橋,北靠石井坡。距繁華主城區僅3公裡。

●重要檔案:始建於宋代,面積1.18平方公裡,歷經千年變遷而保存至今的重慶市重點保護傳統街。

●最美理由:重慶將古鎮保護與商業開發結合得最為完美的典范,匯聚了巴渝民居、巴渝美食、巴渝曲藝、巴渝生活風情的“小重慶”,重慶江州古城的縮影和象征。

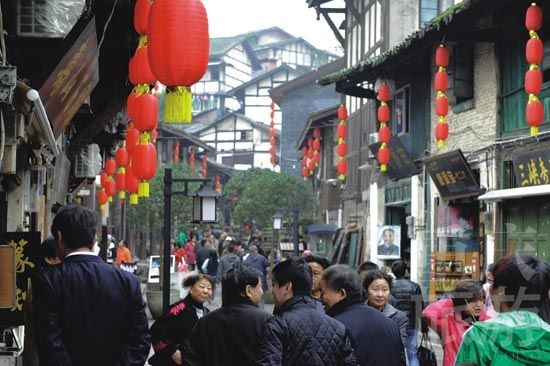

沐浴了千年的時光和塵埃,嘉陵江畔的磁器口就像重慶人的心靈標簽一樣,無論歲月如何變遷,始終都深深烙印在重慶人的心裡。從某種程度上講,有著“小重慶”之稱的磁器口,其實是山城古典生活的一個縮影。它裹挾著歷史而來,曾經以繁華碼頭的身份,承載著千尺布匹萬斤糧油從水上抵達……現在,當昔日的貨船不再泊岸於此,走過深深淺淺的灘頭,一浪一浪擊打在人們心上的是江水,更是整座城市濃濃的鄉愁。

回望磁器口的前世今生

古鎮磁器口東臨嘉陵江,南接沙坪壩,西接童家橋,北靠石井坡。曾經的磁器口是非常繁華的水陸碼頭,碼頭上常年萬商雲集。如今的磁器口,街道兩邊仍然商鋪雲集,人們置身其中擁擠穿梭,恍惚仍然當年碼頭的繁榮景象一直持續至今。

磁器口古鎮

磁器口古鎮並不大,一共有12條街巷,全都由青石板鋪成。那一條條平平仄仄的青石板路,蜿蜒在古鎮的每一處大街小巷,被歲月和人流打磨得光滑無比。在街道兩旁,大多是明清時候的建築,石板路與沿街民居相依和諧,房屋結構多為竹木結構,穿斗夾壁或穿半木板牆。沿街鋪面多為一進三間,長進深戶型,鋪面後房一般為四合院,為商賈大戶居所。雕梁畫棟,窗花戶棂圖案精美,做工精巧。古鎮上,青瓦灰牆、木格花窗的建築隨處可見,大紅的燈籠也掛滿了石板路的兩旁。灰白牆、棗紅柱、翹角樓、麻布幌子、小青瓦……古香古色的格調可以使你重溫到明清時代老重慶的風貌。

吊腳樓和“九宮十八廟”的故事

沿著青石板路行至江邊,便可看見低低矮矮的吊腳樓蜿蜒在山間,依山就勢而建,呈虎坐形。正因為磁器口一江兩溪三山四岸的地理條件,造就了吊腳樓的獨特景觀。都說建築是城市最好的外衣和標簽,四合院代表了北京的磅礴和大氣,石庫門彰顯著上海的精細與別致,那麼吊腳樓對於重慶來說更像是一種生態符號,它象征著重慶人堅忍不拔的精神。沿著奔騰的嘉陵江,順著蜿蜒的山脈,吊腳樓樹立在懸崖峭壁邊,仿佛欲說還休地講著當年發生的故事。

悠閒的生活

在磁器口,幾乎所有的人都知道“九宮十八廟”的故事,寶輪寺、雲頂寺、復元寺、文昌宮……不一而足。一直以來,磁器口的香會、廟會、花會,以及正月龍燈、清明風筝、端午龍舟、七月河燈、中秋賞月、重陽登高等等活動,一年到頭從不間斷。在老百姓中流行著這樣一句話:“初一十五廟門開,燒香拜佛請進來。”這其中最著名的,當屬寶輪寺。寶輪寺建於唐朝,那時候的寶輪寺很大,從大雄寶殿開始,到馬鞍山,一直到童家橋,全都屬於寶輪寺的寺地范圍。鼎盛時期的寶輪寺,有僧侶300余人,香火旺盛,氣勢恢宏。

除了寶輪寺,寶善宮是磁器口古鎮上的百年道觀,作為九宮之一,宮內小巷逼仄,曲徑通幽,庭院四合。在清代和民初,道教及民間許多神教信仰者在此活動。到了20世紀30年代初,政府廢舊學辦新學,磁器鎮就在寶善宮設立小學。在經歷一系列變遷之後,今天的寶善宮,已經成為了古玩陶瓷藝術館。

永遠彌漫的茶香和飯香

磁器口永遠彌漫著茶香,大大小小的茶館俯拾即是。四合院裡,吊腳樓上,背街裡隱秘的角落,滾水燙開茶葉的沁人香氣與混在這茶香中的談笑一並傳來,一個入鼻,一個入耳,交相缭繞,勾起人們心底對逍遙的許多向往。

磁器口也是一座講究吃文化的古鎮,人們所熟知的磁器口三寶:毛血旺,椒鹽花生,軟燴千張。毛血旺嫩而爽口,雜碎油而不膩,白豌豆耙和化渣,湯香辣燙嘴,味道鮮美,一碗下肚,通體大汗,暖人身心。

來到磁器口,踏完青石板路鋪成的街道,看遍吊腳樓和四合院,在寶輪寺再燒上一炷虔誠的香。你要麼去吊腳樓上欣賞國畫家們畫筆下的磁器口,或者在大街小巷中尋找當年名人們留下的足跡。興致來的時候,找一家茶館,聽聽當地人的“龍門陣”,老人們在旁邊下著象棋,江邊上的碼頭上擺渡人在霧氣中迎來送往。如此的情懷,好似身在仙境中。但樓下傳來的陣陣辣香又將你瞬間拉回現實,這樣的味道,在不食人間煙火的仙境中是品嘗不到的,這裡只能是重慶,也僅僅只能是重慶。(文+梅瓊宇圖+徐劍)

中山古鎮

繁盛一時的“小京城”

●最美古鎮提名:中山古鎮

●地理位置:位於江津區南部的筍溪河畔,北距江津城區56公裡,重慶市中區96公裡,東距綦江縣城約50公裡,南距貴州習水90公裡,西距四川泸州市區120公裡。

●重要檔案:古鎮歷史悠久,可考歷史857年,明朝設有清溪縣;清朝康熙33年設行政辦事機構——筍裡十二都;光緒年間經幾次建制調整後為現在的中山鎮。

●提名理由:有著“小京城”美譽的中山古鎮,曾是繁華的水碼頭,現今依然有全西南地區保存最好的明清商業街,古鎮內建築古樸,民風淳樸,周邊風景秀美,更是在2005年被評為中國歷史文化名鎮。

中山古鎮

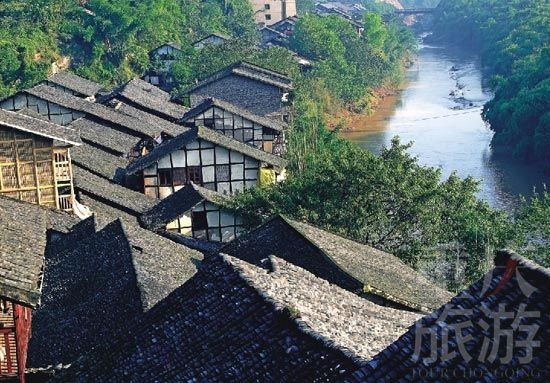

中山古鎮始建於唐朝,始名為龍洞場,是縣治所在地,繁盛非常,有著“小京城”的美譽。到了光緒年間,經過幾次調整,龍洞場最終改名為中山古鎮。歷史上,這裡是繁華的水碼頭,更是川黔地區的商品集散地。

中山古鎮位於江津南部筍溪河畔,沿著馬路石階往下,迎面而來的就是建於明朝的迎恩門。從迎恩門延伸而出的,就是長700米的古街。古街是中山古鎮最主要的組成部分,也是整個西南地區保存最完好的明清商業老街。現今古街上的100多家商鋪,便是中山古鎮曾經商賈雲集、客似雲來的最好見證。

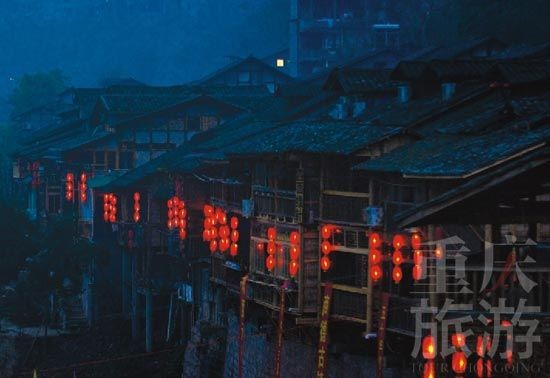

夜

700米長的古街,整條街都用青石鋪設,街面3至5米寬,建築物為穿逗式木結構或穿逗式和台梁式混合結構,中間為騎廊式過街亭建築,建築群巧妙地利用三合場依山傍水的地形,靈活而經濟地做成高低錯落的台狀地基,依靠合岸樹木樁采用吊角樓式建築,建築高度為1—3層,牆體用木樁、木板、竹夾,屋頂全用青瓦鋪蓋,整條老街雨不濕鞋、日不能曬。而這個“古”字,貫穿了整個中山,它是端莊質樸的民居古莊園、古堡、古寺廟、古橋、古墩等古建築的集中地,其中古莊園共計有9處。最有名的是建於清朝末年的棗子坪莊園,距古街僅幾百米。棗子坪莊園占地4000平米,精巧別致,配有花廳天井、魚缸、花台和戲樓。緊挨著棗子坪莊園的是龍塘莊園,莊園四周為蔥綠的林蔭,每日早晚成千上萬的白鶴、白鹭飛舞林中,一年四季與人為友。古樸的石橋是古鎮上的又一景觀,雖經800余年風霜,但仍然完好如初。

每到元宵節,中山古鎮熱鬧非凡,鬧花燈一直是當地的傳統,花燈下的木偶戲,也是古鎮的特色之一。紅如胭脂的花燈,味美如珍馐的元宵,以及動聽無比的木偶戲,讓中山古鎮每年的元宵節,都充滿著這座小鎮獨有的鮮活。(文+梅瓊宇圖+賀寶勝)

走馬古鎮

聆聽最奇妙的民間故事

●最美古鎮提名:走馬古鎮

●地理位置:位於九龍坡區

●重要檔案:走馬古鎮歷史可追溯至漢代,明代中葉開始鼎盛。2007年“走馬鎮民間故事”被國務院列入首批國家級非物質文化遺產名錄,該項遺產同時進入重慶市第一批省級非物質文化遺產名錄,為其中唯一一項民間文學類非物質文化遺產。2008年被國務院命名為第四批“歷史文化名鎮”。

●提名理由:這裡是中國歷史文化名鎮、中國曲藝之鄉,可以聽到上萬個世代相傳的民間故事,這些故事都是“國家級非物質文化保護遺產”。

走馬古鎮

走馬古鎮位於九龍坡區,處於巴渝中心地帶。走馬古鎮的歷史,可追溯到漢代,至明代中葉開始鼎盛起來。因其西臨璧山、南接江津,有“一腳踏三縣”之稱,是重慶通往成都的必經之地,是成渝路上的一個重要驿站,往來商賈、力夫絡繹不絕。這些來往的行人把各種新鮮事也帶到了走馬古鎮,不計其數的民間文化作品、故事也被創作出來,世代相傳。如今,走馬古鎮尚存的古驿道遺址、古街區、鐵匠鋪、老茶館、明清建築古戲樓和孫家大院,慈雲寺遺址等。2008年走馬古鎮被國務院命名為第四批“歷史文化名鎮”。走馬古鎮自古盛行說故事,喝茶,看川劇的習俗,文學氣息尤為濃烈,街上隨時能看見的老茶館裡圍坐在一起,喝茶講故事。1990年,走馬鎮被重慶市文化局命名為“民間文學之鄉”;

2007年“走馬鎮民間故事”被國務院列入首批國家級非物質文化遺產名錄,該項遺產同時進入重慶市第一批省級非物質文化遺產名錄,為其中唯一一項民間文學類非物質文化遺產。

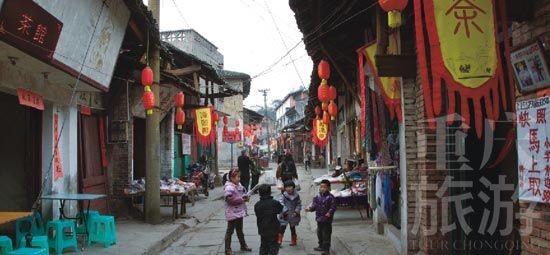

老街

走馬桃花節是重慶市生態旅游的品牌節,每年春季三月份舉行,歷時10余天,有數十萬人參與。到走馬古鎮游玩,可以遇見最具巴渝特色的民俗。二、五、八是走馬鎮的趕場天。每逢趕場人來人往、肩挑馬馱的場鎮熙熙攘攘。新年的走馬古鎮老街,龍燈、花船、連蕭、龍獅輪番上演。燈籠點亮的新年夜,戲樓茶園座無虛席、人頭攢動。這裡有被聯合國教科文組織譽為“中國的格林兄弟”的魏顯德、魏顯發老人講述走馬民間故事,當地人習慣稱為“講聖谕”,教人行善不要作惡,堪稱走馬人百年流傳的家訓;民間文藝活動川劇、評書、打花鼓、打合葉、雜技等好戲連台;小孩子提著烘籠滿街追鬧,煙花絢爛、爆竹聲聲,還有香氣誘人的擔擔面、醪糟水、荷包蛋、桂花炒米糖,讓人樂享古鎮新年不夜天。(文+孫平圖+帕米爾)

石堤鎮

邊陲上最寂靜的風情

●最美古鎮提名:石堤古鎮

●地理位置:重慶市秀山縣東北部,距縣城68公裡。酉水河與梅江河在此交匯。

●重要檔案:易守難攻的險要之地,古人稱之為“蜀東要塞”。在歷史上,這一帶都是土家族、苗族和漢族雜居的地區,民族之間的交流十分頻繁。元二十九年(1292年),石堤曾經發生過當地少數民族因不堪統治階級壓迫,從而奮起反抗的“九溪十八洞苗民大起義”。

●提名理由:寂靜的邊陲小城,最美麗的山水,探尋重慶慢時光的最佳去處。

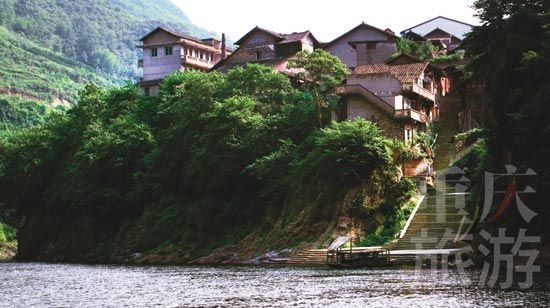

石堤鎮

邊陲小鎮石堤,距離縣城秀山約50公裡。整個小鎮依山而建,順水而生。這裡處處充滿原生態的氣息,充滿最古典的景致。石堤,東邊與湖南接壤;西邊可通319國道。在小鎮趕場的日子,渝湘黔鄂諸省邊界的人們都會劃著船,或者取道山路來到這裡。來過石堤鎮的人,印象最深刻的是這裡的山和水,它們顯得是那樣的鐘靈毓秀,隨時隨地都散發著一種置身世外的氣息……實際上,對於飽受都市喧囂襲擾的人來說,小鎮石堤的確充滿著非同一般的吸引力。

寧靜無擾的小鎮

一條梅江河把石堤分隔成新舊兩個場,老場上的建築,無論是青瓦灰牆的磚柱房,還是翹腳飛檐的吊腳木樓,大都借著山勢,錯落有致地向上排列。老場的規模並不大,一條窄窄的街上,各色店鋪一字排開,頗為熱鬧。各種臨時攤位,擠在街邊。走過江家大院,街面開始變陡。老場的盡頭,是卷洞門。用當地特有的石灰石修砌的卷洞門,高不過三米,門洞只有一米多寬。卷洞門是下碼頭進城的必由之路,據考證建於宋末元初。順著險峻的石梯,來到下碼頭。曾經喧囂繁華的下碼頭,如今安靜的對著一灣青山碧水。遠處聳立的峽谷,像一扇堅固的大門,牢牢拱衛著石堤古鎮。梅江河溢出這個峽谷,即與發源於黔鄂山地,千流百轉到此的酉水河交匯。

也許是得緣於上天的恩賜,被兩條江水環繞的石堤盛產各種魚類。其中最著名的就是石堤豆腐魚,魚取自江中的翹魚(也稱翹殼),加以豆腐烹制,味道鮮美無比。(文圖+魏東)

涞灘古鎮

活著的千年文物

●最美古鎮提名:涞灘古鎮

●地理位置:位於合川區東北28公裡龍市鎮

●重要檔案:涞灘古鎮歷史悠久,晚唐時期二佛寺已經矗立在此,宋時就已初成場鎮規模,清代修築的甕城是西南地區唯一保存完好的軍事防御性堡壘建築。

●提名理由:中國首批歷史文化名鎮,中國十大古鎮之一,首批“中國最美的村鎮”。

涞灘古鎮

建於北宋乾德三年(公元965年)的下涞灘古場,雄踞在合川境內的渠江西岸,距今已有1000多年的歷史。涞灘古場曾是八百裡渠江沿岸盛極一時的繁華水碼頭,這裡過去是重慶、合川通往廣安、達州等地的歇腳之處,又是川北地區放舟東去、出江通海的必經渡口。在陸上交通並不發達的年代,憑借著舟楫之利,下涞灘場繁盛一時。上兩個世紀以來,隨著現代交通的發展,水上運輸的退化,加上為防止戰亂和匪患,下涞灘的先人們在場後的鹫峰山上,修建了一個被稱為“上涞灘”的場鎮之後,下涞灘逐漸冷清下來。

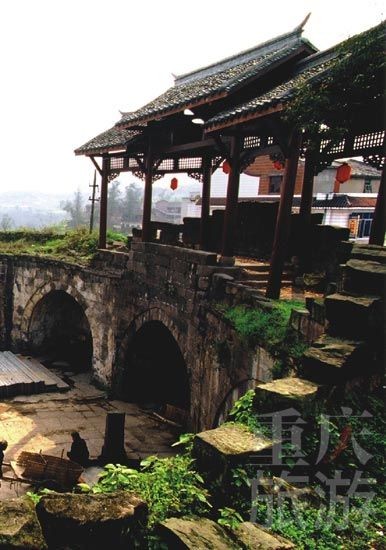

“上涞灘”就是今人所稱的涞灘古鎮。做為典型的山寨式場鎮,占地面積0.25平方公裡的涞灘三面為懸崖峭壁,唯有西面臨近平壩,地理條件十分優越。做為國家首批歷史文化名鎮,涞灘古鎮最值得稱道的則是甕城。距今已有150多年歷史的涞灘甕城,是西南地區唯一保存完好的軍事防御性堡壘建築。古鎮裡順城街是最主要的街道,凹凸不平的青石板道由西向東順著地勢自然鋪陳。臨街的建築大多是穿斗式木結構青瓦房,錯落有致,古樸典雅。順城街的盡頭,是古鎮的南門,也叫小寨門。小寨門旁是建於清代的文昌宮。而在涞灘另一處非去不可的佳景就是二佛寺。

老建築

二佛寺歷史悠久,在晚唐時期就已存在,占地近萬平方米的二佛寺分上下兩殿。上殿矗立於鹫峰山頂,绛紅色的院牆氣勢凝重。下殿則依山就勢,建於鹫峰山腰的崖壁巖穴裡。當年的建造者巧妙地憑借山體的走勢鑿塑了一尊高12.5米的釋迦摩尼佛像,佛像的上下左右分別雕刻了大量神態各異、惟妙惟肖的菩薩、羅漢、僧眾群像。全殿上下有龛窟40多個,大小不等的造像1700多尊,大部分為宋代刻竣。具有極高的歷史和藝術價值。

站在鹫峰山頂,俯瞰天際線下浩渺的渠河水。這條從秦巴山區通往四川盆地腹地的黃金水道,從川陝交界的米倉山南麓一路奔湧而下,因其寬廣的的胸襟和豪邁的氣概,推動著時代的潮流滾滾向東。(文+魏東圖+羅大萬)