拉薩三大寺獨一無二的生命和表情

日期:2016/12/14 17:29:27 編輯:古建築紀錄

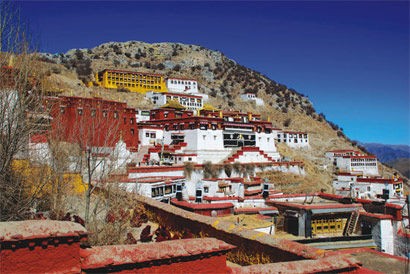

甘丹寺

對於大多數人來說,西藏是片有著太多神秘,太多向往的地方。而拉薩,作為這片神秘之地的心髒,在這裡更是沉澱下了無數的歷史和美麗。如果說,拉薩是一把理解西藏的鑰匙,那麼,寺廟和喇嘛則是一把理解拉薩的鑰匙。因此,要觸及拉薩的靈魂,必須首先要走進拉薩的寺廟,走近缥缈的梵音和修行的喇嘛。

從成都到拉薩,一路跋山涉水,我們終於抵達了心中的聖地。在這裡,迎接我們的不僅有高原的陽光,彩色的經幡,還有令人眼花缭亂的寺院活動。

甘丹寺海拔3800米的雲中寺廟

甘丹寺甘丹寺是黃教六大寺中地位最特殊的一座寺廟,它是由藏傳佛教格魯派的創始人宗喀巴及其兩個弟子(即達賴和班禅)於1409年親手創建的,可以說是格魯教派的祖寺。或許是因為甘丹寺相對來說離拉薩市區距離更遠,而且歷來更注重於佛教理論的研究,所以,甘丹寺並不像哲蚌寺、色拉寺那麼聲名遠揚,到這裡來的游客也相對較少。

從拉薩驅車1個多小時,我們終於抵達了拉薩河南的達孜縣。沿著盤旋的山路上行,一彎又一彎,猛然抬頭仰望,只見一片金碧輝煌,甘丹寺就屹立在海拔3800米的旺波日山頂,俨然一座屹立在雲端的城堡。

殿內靈塔

殿內靈塔作為格魯派六大寺院之首的甘丹寺,寺內除了保存著歷代甘丹赤巴的遺體靈塔九十余座之外,還藏有許多明代以來的文物和精美工藝品。

甘丹寺的建築布局井然有序,佛殿經堂林立,鎏金房頂高聳,靈塔壇城壯麗,僧捨縱橫密布。整個寺院色彩鮮明,極富視覺沖擊力——黑色的窗框、白色的牆體,金黃色的寶頂在湛藍的天空下交相輝映。

而當我們進入寺廟的主要建築——措欽大殿時,我們看到,在佛殿內最顯眼的位置,供奉著造型精美的宗喀巴祖師像和彌勒佛。措欽大殿面積很大,由108根極粗的石柱支撐著。除了金碧輝煌的佛像之外,林立的幢幡寶蓋間,一幅幅精美的佛像唐卡懸掛在牆壁上,當陽光從殿頂的天窗灑進來,照耀在這些巨幅唐卡上,昏暗的殿堂便越發顯得神聖而肅穆。

精美的壁畫

除了宗喀巴祖師像和彌勒佛,措欽大殿內還供奉著眾多的鎏金佛像。這些佛像不僅造型別致,而且往往具有極高的藝術價值。而位於大殿正中的地方,高處又有一小殿,與大殿由一張木梯相連。沿梯入殿,可以參拜甘丹賽赤法座(甘丹寺住持的寶座)。

法座被安置在由黃銅包裹的金黃色基座上,它渾身鑲嵌著眾多的珊瑚、綠松石等珠寶。寶座旁的地面上也鋪著厚厚的綢緞,你可不要小瞧了這些綢緞——它們便是著名的甘丹賽赤法帽。

甘丹賽赤法帽是一頂代表著格魯派教主至高無上地位的法帽,從宗喀巴大師開始,世代傳承於一代代的甘丹赤巴(甘丹寺主持)之間。雖然,曾經金色華美的裝飾早已陳舊不堪,但它在信徒們心中的崇高地位仍然一如當初……

哲蚌寺對一場消災法會的體驗

西出拉薩10公裡,當路旁的山坡上那個仿佛白色米堆般的白色建築映入眼簾時,哲蚌寺便近在咫尺了。在拉薩,哲蚌寺是座身世顯赫的寺廟——它不僅是世界上規模最大的寺廟,也是藏傳佛教格魯派地位最高的寺廟。

哲蚌寺依山而建,漸次升高,每座殿堂還可分為落院、經堂和佛殿3個層次。每逢佛教紀念日和藏歷每月的望晦日(即十五日、三十日)等吉日,都會舉行相應的法事,除此之外,還有許多小法事也在此舉行。

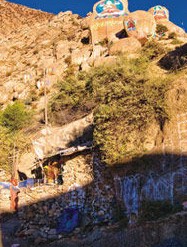

哲蚌寺

哲蚌寺位於拉薩西郊約10公裡的根培烏孜山南坡,抵達後,首先映入眼簾的便是畫在巖石上的三尊佛畫像。畫像一大兩小,俗稱“師徒三尊像”。

如今,隨著宗教與世俗生活的日漸交融,一方面,寺廟通過舉行宗教儀式、慶典、法會吸引信眾參加;與此同時,寺廟也通過這些活動向信徒宣講教義,傳播宗教,無形中起到了引領文化和精神的作用。因此可以說,這些法事早已成為了當地一種僧俗同慶的活動。

雖然很遺憾,我們此行只趕上了一場普通的法會,但這場法會仍舊給我們留下了深刻的印象。這是一場寺院周邊的藏民為祈福避邪,特意來寺廟布施而召開的法會。法會在哲蚌寺最主要的建築——措欽大殿裡舉行。

祈福避邪法會

哲蚌寺每周三都會舉行法事活動,我們抵達時,正好趕上一場周邊藏民為祈福避邪而召開的法會。法會中,眾喇嘛齊聚措欽大殿為舉行法會的藏民全家念經祈福,而前來朝佛的藏民則為僧人們一一布施。

我們看到,在昏暗的殿堂內,藏香缭繞升騰,而頭戴黃色峨冠帽、身著紫紅僧袍的喇嘛們則安靜地盤腿而坐。站在殿堂中央的則是此次法會的領經師,此時,他正手持藏民遞交的經文,低沉地吟誦。而法師手中的經文,按照慣例,通常是由藏民在布施前,根據自家的需要特意准備的。

整個法會過程中,領經師每誦讀一段落,所有的喇嘛便齊聲應和,並伴以長鳴的法號。其聲若龍吟,振聾發聩,連殿內的上千盞酥油燈似乎也隨之閃爍不已。然後,在誦經聲中,前來朝佛的藏民起身繞行大殿,依序為每一位僧人布施……

酥油燈

對於匆匆的過客而言,在寺廟多如牛毛的拉薩,也許除了規模大小各異之外,所有的寺廟並沒有什麼差別。然而,當真正放慢腳步去傾聽,你會發現,在這裡,其實每一座寺廟都有它自己獨一無二的表情和生命。

色拉寺“白馬”究竟是不是馬?

位於拉薩北郊3000米處的烏孜山麓的色拉寺,是藏傳佛教格魯派六大主寺之一,它與甘丹寺、哲蚌寺合稱為“拉薩三大寺”。色拉寺類似於一所藏傳佛教的大學,是格魯派傳經授法的重點寺院。

色拉寺

色拉寺的全稱為“色拉大乘洲”,位於拉薩布達拉宮北面3000米的烏孜山腳下。“色拉”藏語意為“野玫瑰”,傳說修寺時這裡曾長滿了野玫瑰,因此得名。

該寺以平頂碉房式建築為主,極具民族特色。當我們進入色拉寺大門之後,迎面而來的是一條筆直寬闊的緩坡石道,坡頂便是經堂的大殿。石道兩側有眾多僧捨見隙安插,雖然並無統一規劃,但房屋建材均為土石,裝飾色彩也都以白色、褚紅色為主,因此整個寺院並不顯得雜亂。

色拉寺最出名的是每天下午3點舉行的辯經活動。這是藏傳佛教所特有的一種學習方法,根據各個寺廟的不同,辯經的方式也各不相同,大體可分為對辯和立宗辯。其中,對辯是在兩位喇嘛之間進行,一問一答,互作印證;而立宗辯,則沒有人數上的限制。

每天下午3點舉行的辯經活動,是色拉寺最有特色的人文景觀之一。

色拉寺的辯經方式為立宗辯,與對辯相比,這裡的辯經場面更為熱烈。我們了解到,立宗辯通常由較優秀的僧人擔任“立宗人”,他自立一說,坐於地上等待別人辯駁,且只可回答不可反問。問難者不斷向“立宗人”提出問題,既可一人提問,也可數人輪番提問,直至立宗人無言以對,或者抵達最後的佛法真意。

當五六十位喇嘛身著藏紅色的露肩喇嘛服,在陽光下魚貫入場,而後三五成群,席地圍坐好之後,也沒有統一的口令,只隨著一陣陣清脆的掌聲,辯經便正式開始了。

只見一位喇嘛高舉右手,口中低喝一聲:“底”——隨即雙掌清脆一擊,開始發問。他不僅聲音洪亮,表情肅穆,一步步向端坐在地上的“立宗人”逼近,而且還隨著辯論的深入,一會兒扯動懸在手臂上的佛珠,一會兒高聲怪叫,或者拉袍撩衣,做出各種各樣的誇張動作。

辯經場面

一般說來,辯經者由較優秀的僧人擔任,其方式各寺不同,主要可分為對辯和立宗辯兩種形式。色拉寺的辯經為立宗辯,辯經過程中可看到喇嘛們或高聲怪叫,或舞動念珠、拉袍撩衣等各種表情和動作。

而一位年長的喇嘛告訴我們,眼前這看似隨性而發的辯經,其實每一個手勢和動作都是富含深意的,比如——“底”在傳統佛法的觀想中,就是引發文殊菩薩形象的種子字,籍此可祈請心中的文殊菩薩,賜予智慧;而高舉的右手則代表文殊智慧即在身後。清脆的掌聲更有三層含義,其一是寓意一個巴掌拍不響,世事萬物均為眾緣合和的產物;其二是掌聲代表無常,稍縱即逝;其三是用掌聲給予對方警醒。熱烈的辯經場面頗有些狹路相逢勇者勝的味道。

按照規則,辯經時,答辯者不可顧左右而言它,只能針對提出的問題回答:“是”、“否”或“不一定”,若非質問者請答辯者深入解釋,答辯者不能詳細陳述。而對於辯經的內容,這位喇嘛給我們舉了個簡單的例子。比如問難者問:“白馬是否是白色?”立宗人不能根據日常的思維做出肯定的回答。因為白馬是馬,而並非一種顏色……

- 上一頁:昆明八大不可錯過的拜佛聖地

- 下一頁:國清寺不可不知的秘密