恩施兩河口村雙山寺

日期:2016/12/14 17:31:06 編輯:古建築紀錄

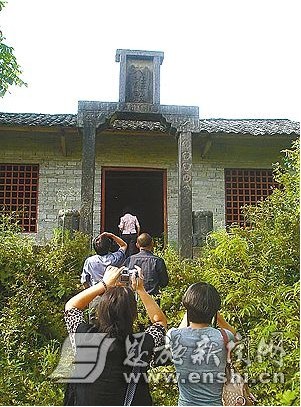

大雄殿門框

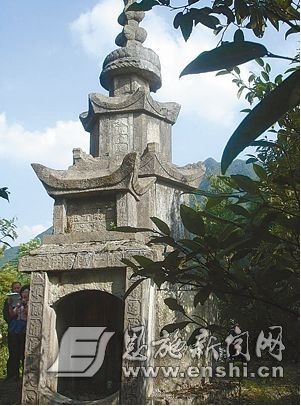

福壽塔

眾生塔

極樂塔

恩施市白果鄉兩河口村,距白果集鎮13公裡。村名源於兩河,兩河發源於水田壩馬鬃嶺以北,經過利川市清水洞後,在恩施市白果鄉見天壩村與見天壩小河匯合,在兩河村銹水塘入洞,形成暗河,又在烏池壩村馬家灣出洞,流至恩施市屯堡鄉羅針田村車壩河,匯入清江。

兩河口村有一條建於清代初期的小街,恩施至重慶萬州的公路從街邊通過。公路修建於1958年,是恩施入川的主要道路,上世紀70年代318國道修通之前,這條公路上的過往車輛,給兩河口村帶來了經濟上的繁榮。但兩河口村真正在社會上的知名度,是因為那座聞名於川湖兩地邊界的寺廟——雙山寺。

雙山寺位於楠木坪,距兩河口街道3公裡,建在一座海拔千米的山峰上,東、西、北三面絕壁,到寺裡的道路依崖而建,懸梯石階,十分陡險。據記載,雙山寺始建於清嘉慶年間(公元1796年—1820年),光緒年間,由本地張、王、童、段四大家族集資擴建。寺宇主體建築從南至北由山門、殿堂、僧房等組成。山門為石木亭式結構,兩邊各有廊房與僧房相接。山門內設青石走道,上9級台階至大雄殿,依次而入為觀音殿、極樂殿。兩邊僧房建於絕壁之上,半邊懸空,險不忍睹。全寺大小房屋據說共有48間,密集緊湊,精致玲珑,高聳崖頂,寺廟長年雲霧缭繞,猶如仙山瓊閣一般。

雙山寺在清代一直香火鼎盛,僧尼眾多。僧尼圓寂後,屍骨火化,需有存放之所,於是在寺周修了3座石塔:嘉慶九年(公元1804年)建眾生塔,四方形,4層,高5米,門額有“眾生塔”匾;道光三年(1823年)建極樂塔,六角形,4層,高6米,因塔身雕刻有彌勒佛像,又稱彌勒佛塔;道光十四年(1834年)建福壽塔,六角形,5層,高6米,因塔身雕刻“福壽”大字而名,又因狀如蓮花被稱為蓮花塔。

雙山寺在1958年“四破四立”時被毀壞,屋宇只剩屋基、大雄殿門框,另有殘碑數通。唯有三座石塔完整保留了下來。眾生塔規模較小,是存放一般僧人骨灰之所,當地百姓說,原見有陶制骨灰缽,修恩利公路時被民工撬毀。蓮花塔的地理位置奇特,在一懸崖邊,塔基突出的山嘴下有一人工石磨支撐山巖,稱懸磨,下面是百丈懸崖,至今人們不知是如何安上去的。山嘴上面有雕鑿而成的石燈窩,過去燈火長年不熄,特別是在晚上,一盞幽幽佛燈為人們指點著方向,也增加了雙山寺的神秘感。塔旁有石碑,名款全為尼姑,估計此塔是安放尼姑骨灰之所。最具內涵的是極樂塔,石雕佛像栩栩如生,塔門上“極樂世界”橫額與“髂掩塔中隨左右神周宇內任東西”門聯清晰醒目。斜靠在塔邊的石門板上,赫然刻著“金剛不壞身”五個大字。可知是得道高僧的肉身塔,即僧人圓寂後,或自身不腐,或用特殊方式防腐後保全屍身,尊為肉身菩薩,永世供奉。這不是一般僧人能享受到的,可見清代的雙山寺與其住持僧人,在佛教界有著顯著的地位。

雙山寺現在雖未重建開放,兩河口古街也改建很多,但仍不失為一處鄉村旅游的好去處。過去,到兩河口古村與雙山寺古寺要走恩萬公路,不太方便,現在滬蓉西高速公路建成,在高速公路白果鄉境內龍潭壩出口,上恩利公路,大大縮短了行程,雙山寺山頂,如今也通了鄉村公路,比過去便捷舒適多了。

推薦閱讀:

泉州惠安石雕

常州十大古橋的前世今生

溪口武山廟江郎橋 中國最小的古代石拱橋

古村被“城市化”強勢吞噬 鄉土需反哺傳承文明