湖北恩施老城保護現狀堪憂

日期:2016/12/14 19:01:55 編輯:古建築保護

因為有一座老城,湖北恩施1991年7月就被列為湖北省九大歷史文化名城之一。但是,如今的恩施老城區裡現代樓房林立,那些沒有被改建的小木樓也變得越來越殘破,歷史的痕跡是一天比一天淡。多年以來,當地的一些專家學者為了老城的保護與規劃奔走呼號,但成效甚微。

老城濃厚的文化底蘊

據史料記載,恩施老城始建於公元713年,距今已有1000多年歷史。所謂老城,是今以象牙山為中心的六角亭老城區。它東起黃石大橋,西至葉挺路,南臨南門大橋,北依掛榜巖,面積約2平方公裡。現存街巷有城鄉街、和平街、公園街、西後街、勝利街、解放路、中山路、清江西路、薛家巷、學田巷、三義宮巷、塘進巷等。

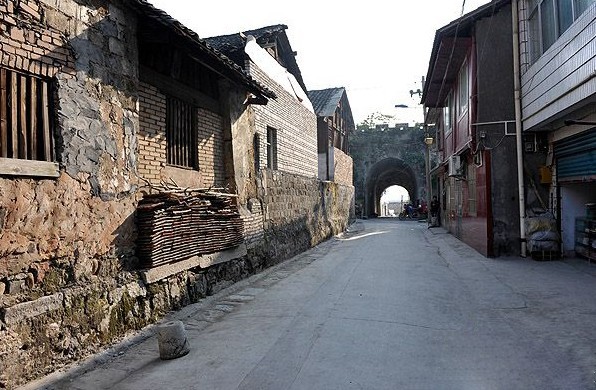

恩施老城在南宋時為土城,到晚清時已街巷縱橫遍布。街道有東門永勝坊,南門鎮遠坊,西門永寧坊,北門清寧坊、清順坊等;小巷縱多而短,橫少而長,路面多用卵石鋪築。房屋普遍為磚木結構,木石門框雙扇門,雕花簾、垛脊、青瓦面、烽火牆,臨街有商業門面,後面則多是三、五、七進庭院。老城曾有“24宮”“48廟”及“二祠十宮十八廟”之說,宮祠廟觀數目眾多。據考證,所謂“48廟”,包含有一觀一寺一庵八祠十宮十三廟十四土地坊。

據傳,唐代大詩人李白流放夜郎,曾路過恩施,在碧波峰上把酒問月;杜甫因好友裴冕被貶施州,也曾為之吟詩傷懷;宋時大文豪蘇東坡亦曾涉足施州……這些傳說更為老城增添了不少文化底蘊。

恩施老城在自身獨特民族文化的基礎上,承接巴楚,從而形成了獨特的民族風情,積澱了濃厚的文化底蘊。只不過,隨著歲月流逝,那些宮祠廟觀大多成為遺跡,僅知其名而不知其址其貌,只有極少數較為完好地保存了下來。

老城保護現狀堪憂

如今的恩施老城,已不復當年盛況,雖然當地的一些學者曾幾度奔走呼吁對老城進行保護,但都沒有回應,而老城日益衰敗。筆者近日在走訪中發現,老城大部分民居已經被改建,僅存的幾處較為完好的廟祠也正在走向凋零。

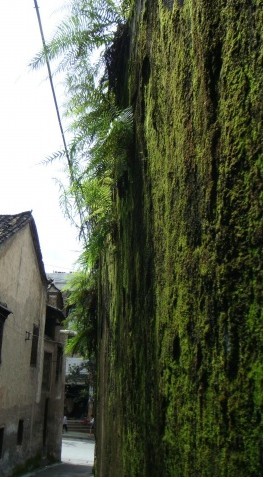

文昌祠大門緊鎖,抬頭看見的是破舊的屋檐。筆者敲了好一陣門,才有一個人半探出身子,說這裡不開放,然後就砰地關上了門。透過細窄的門縫,筆者看到了青石板間滋生著茂盛的青草,頗為荒涼。出南門,城鄉街葫蘆坪一帶是武聖宮的所在之處,這裡曾被修繕,並一度恢復開放,信眾可以在此燒香拜佛。不過,如今這裡也是無人問津、門可羅雀。

在已劃為歷史文化保護街區的幾條街道裡,筆者看到,很多老屋都已被改建為新式樓房,破敗木樓鑲嵌其間,格外另類。甚至,已被劃為國家級文物保護遺址的施州古城牆也有好幾處已被鏟平,勝利街一帶已被平為地基,邊上僅剩的一截城牆還依稀可見。和平街幾年前還住著人的房屋,如今大門上已釘上木條,有兩處樓房還被人用綠漆寫上“危房”字樣;在通往廉租房小區的石階旁,幾年前還高聳著的古城牆不知何時已被拆除,成了一個大垃圾坑,旁邊的木樓岌岌可危,卻還有人居住。

雖然近年來政府部門加大了對老城的保護,但由於缺乏資金和政府支持,恩施老城的保護仍不容樂觀。

熱門文章

熱門圖文