河北邯鄲響堂寺石窟

日期:2016/12/14 17:30:37 編輯:古建築紀錄

響堂山石窟

響堂山石窟外景

響堂山石窟雕塑

響堂山石窟雕塑

響堂山石窟雕塑

響堂寺石窟,坐落在河北省最南端的邯鄲市西南部。它最初開鑿於1400多年前的北齊時代(公元500—577年)。以後,隋、唐、宋、元、明各代均有增鑿。現在尚有石窟16座,4000多尊雕像,分南北兩處,俗稱南北響堂寺石窟。兩寺相距15公裡,石窟均營鑿在山清水秀、環境優美的鼓山最優質的石巖中。石窟幽深,人們在山洞裡擊掌甩袖,都能發出宏亮的回聲,故名“響堂”。

響堂山石窟屬全國首批重點文物保護單位,位於邯鄲市峰峰礦區,分南北兩處,相距約15公裡。因石窟群在山腰,人們談笑、拂袖、走動均能發出铿锵的回聲,傳名響堂山石窟。現存石窟16座,摩崖造像450余龛,大小造像5000余尊,還有大量刻經、題記等。它是河北省現已發現的最大的石窟,也是國務院第一批公布的國家重點文物保護單位,現為國家AAAA級景區,四星級森林公園。

北齊時期,以邺(今河北省臨漳縣西南)為都城,以晉陽(今山西太原)為陪都。鼓山地處太行八陉之一的滏口陉,這裡山清水秀,石質優良。崇尚佛教的北齊皇帝高洋便下令在此地開鑿石窟,修築行宮,興建寺院,以便於他來往於晉陽和邺時避暑、游玩和禮佛。現今,皇帝的行宮早已蕩然無存,寺院也殘破不堪,而鑿在巖壁上的一座座佛龛雕像卻保留了下來,以它獨特的風格吸引著越來越多的中外游客。

兩處響堂石窟 南響堂石窟

南響堂石窟地處臨水鎮紙坊村西北,鼓山南麓,滏陽河北岸。景區現存大小石窟7座,分上下兩層,上層窟口5座,下層2座,自下而上分別為華嚴洞、般若洞、空洞、阿彌陀洞、釋加洞、力士洞和千佛洞。其中華嚴洞規模最大,高約4.9米,寬和深各約6.3米,內刻《大方廣佛華嚴經》,故稱華嚴洞。窟內南壁正中上部有阿彌陀佛淨土圖故事的大型浮雕,南面中心柱上部有釋加說法圖和佛本生故事浮雕。位於上層的千佛洞,小巧玲珑,保存較好。窟頂外壁上方雕覆缽塔,塔端雕卷雲狀山花蕉葉,中雕展翅欲飛的金翅烏,缽頂雕寶珠,兩側各雕八角形寶珠頂柱。窟內三面寶壇上各龛均雕一佛兩弟子兩菩薩,正面龛本尊為釋跡佛。洞壁廣造千佛,有大小造像1028尊,故名千佛洞。窟頂微隆,中央雕蓮花,周雕8身飛天,兩兩相對,形成各組對稱的輕歌曼舞的神仙極樂世界。此窟結構嚴謹,雕藝精致,尤其是外壁的大型雕刻,窟頂的飛天雕刻,都是絕無倫比的藝術珍品。

北響堂石窟 響堂山外景

北響堂石窟位於和村村東的鼓山天宮峰西坡,共有洞窟9座,從左到右為大業洞、刻經洞、二佛洞、釋迎洞、嘉靖洞、無名洞、大佛洞和兩個無名洞。其中大佛洞規模最大,裝飾最華麗。窟內進深13.3米,寬13米,高11.4米。正面龛本尊是釋迦牟尼坐像,通座高5米,造型勻稱,莊重敦厚,為響堂石窟中最大的造像。其背浮雕火焰、忍冬紋七條火龍穿插其間,雕刻精巧,裝飾華麗,為北齊高超藝術的代表。

推薦閱讀:

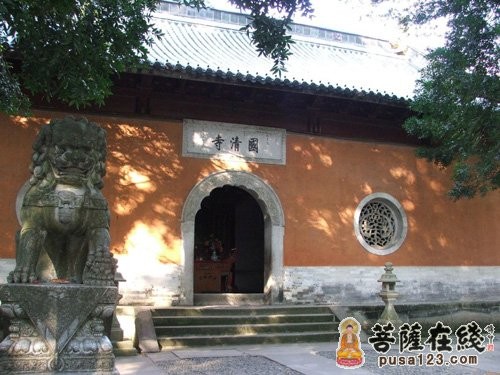

浙江國清寺

錦州遼代寺廟奉國寺

甲蘭板古廟

江西龍虎山