山西晉城千年古剎碧落寺

日期:2016/12/14 17:30:32 編輯:古建築紀錄

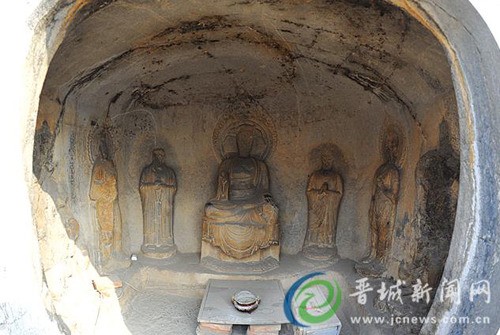

西窯

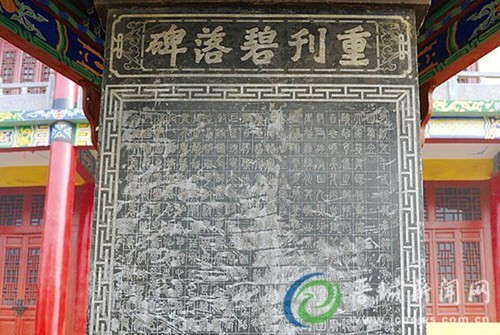

碧落寺碑亭

雙橋

碧落碑

在晉城西北約十五華裡的澤州縣南連氏村東山谷間,一座古老殘舊的寺院默默伫立著,一年又一年。它絲毫不受現代氣息的影響,在這佛門清淨之地依然故我地孤寂。這便是一代名剎——碧落寺,位列澤州八景之首的“碧落臥雲”就在這裡。

碧落寺是古澤州境內創建時間最早、建築規模最大、聲望最為顯赫的寺院之一。它初創於南北朝時期,早期稱聖佛院,後改名碧落寺。唐高宗末年,韓王李元嘉轉任澤州刺史,其子黃公李撰在此為妣妃房氏祈福造像,刻摩巖碑,作屋宇,寺院開始了長達百多年的輝煌時期。北宋治平年間,碧落寺嘉譽達上,曾以年紀賜號“治平院”,直到元代重修時方更名“碧落”。該寺於清朝往後日漸衰敗。

3月12日,記者走進碧落寺,感受古剎的神秘和滄桑。

南院觀音閣在歷史上很有名氣

順著大門走進碧落寺,記者第一個念頭是:“一般的寺廟大門都是坐北朝南,這碧落寺大門怎麼是坐東朝西?難道這是寺廟的側門?”這個疑問還是寺廟的一位居士給出了答案:“碧落寺背靠碧落山,面對萬松嶺,寺廟整體布局是坐北朝南,但因為山勢,大門只能坐東朝西。”

果然,參觀中記者發現碧落寺的整體布局和構建非常獨特,它不同於傳統寺院的中軸對稱形制,而是依山就勢分建南北兩院。據資料記載,作為主院的北院,整體呈長方形,東西長達200多米,南北則最多不逾百米,由東向西分東、西、中三院。其中,西院建築主要是西閣,高有數丈,其舊為十王殿,明朝時重建之為閣。閣內上塑毗盧佛,下供地藏王,牆上遍飾壁畫,五彩異色,非常美麗。西閣正當山門,巍峨聳立,為入寺之首觀,中院依地勢,自北向南,由高而低分層建五佛殿、七星洞、護法樓。寺之東院,南為禅房,北面就是著名的碧落寺石窟。與北院建築遙相呼應的是南院觀音閣。它始建於北宋末年。據居士介紹,碧落寺的觀音閣在歷史上很有名氣,曾一度被譽為觀音菩薩在太行山上的一座“城”。每年農歷二月十九觀音誕辰和農歷六月十九觀音成道日、九月十九觀音出家紀念日,四方香客都要雲集於此,虔誠拜祝。可惜的是,寺院內的所有建築已經湮沒在歷史長河之中,現有建築全部是上世紀90年代後,今人依照古制所建,實在是令人扼腕。

北院和南院觀音閣之間,原本曾是一股清溪,為方便寺僧、香客來往,明宣德七年(1432),碧落寺僧聞性空建木橋一座,天順五年(1461)三月,門人淳瑜又重建石橋,此為東橋。東橋為兩孔半圓形石拱橋,全長18米,寬4.8米,高5.2米。東橋往西約40米處還有一橋,謂之“西橋”,創建年代不詳,單孔半圓形拱,跨徑6.5米,全長14.5米,氣勢較東橋稍遜,被當地人稱“奈河橋”。二橋並架於一河之上,同經風霜,共歷患難,人們因之將它們並稱為“雙橋”。現在,東橋基本還保持著原貌,而西橋卻一度被毀,現在看到的西橋是今人在原有基礎上重新修繕而成的。

三座石窟雕像各具特色

參觀完碧落寺的建築,記者又來到碧落寺石窟前。碧落寺石窟位於寺院東北面的一面連山石壁上,共有洞窟3個,開鑿年代分別為北齊及唐代,是碧落寺最具價值之所在。據介紹,三窟中開鑿年代以西窟為最早,就其風格特色及窟門外“大齊武平七年”題記可推斷其當屬北齊遺物。中、東二窟均為唐代遺物。令人遺憾的是,由於歷史上的多次破壞,碧落寺的石窟造像損壞程度非常嚴重,西窟還算相對完整,有9尊基本完整的佛像,中、東二窟的14尊唐代造像,全都沒有了頭部,肢體殘損也相當厲害。

據介紹,三窟共有大小雕像102尊,主要是佛、菩薩、弟子、力士,雕像有坐有立,形態各異。記者挨個走進洞窟參觀,發現三窟中的石雕各有特點。其中,西窟內雕有佛像、菩薩、供養人等9座石雕。正中的坐佛著袈裟、結袈而坐,舟行背光。更讓人驚歎的是,在窟內或坐或立、或大或小的佛、菩薩、弟子間,布滿了各式各樣的人物線刻畫像及提名。據介紹,這些線刻畫像及提名都是供養人所留。不少提名中,還留有官職等內容,可憑此推斷,線刻大部分為南北朝時刻,少量的為唐代物。

隨後記者又走進中窟。與西窟不同,中窟雕有一佛二弟子二菩薩二力士共7座石雕,石雕數量遠少於西窟。其主尊為阿彌陀佛,雖頭部已殘缺,但佛像衣飾華美,衣裙由座上下垂,形成“落裙”,盡現雍容典雅的氣質。中窟外壁上還有唐、宋、金、元各代題記多處。東窟是三窟中距地面最高的石窟,其佛像又別具特點。佛像坐於須彌座上,著袈裟,兩側有阿難、迦葉2弟子,還雕有菩薩、力士等像。相比較而言,三窟中西窟佛像雕刻手法略顯簡練、古樸,而中窟、東窟佛像則更為精美,人物體態豐腴、服飾精美,體現了唐人的審美觀點。

記者還了解到,三窟前原先是有殿宇的,這片殿宇就是碧落寺被損毀的東閣。整個東閣呈現八柱七開間,走進東閣就是窟龛。雖殿閣已毀,但從幸存的台明、柱頂石以及窟龛上方當年為架梁而鑿的小階台來看,我們仍可以想象其曾經的恢宏氣勢。

文人墨客留下大量題詠和碑記

在明成化版《山西通志》中,記載的“澤州八景”之首——碧落臥雲,就和碧落寺有關。何為“碧落臥雲”?據介紹,碧落寺東有臥佛閣,閣旁有洞,名曰“臥雲”,在夏雨綿綿之時,洞中的潮氣冉冉上升,匯聚山谷,終久不散,遠望宛若雲臥寺上,蔚為壯觀。其實,除碧落臥雲外,碧落寺還有陰壑積雪,寒泉漱玉,枯松掛月三景,並稱碧落四景。可惜的是,如今碧落四景已無法實地求證。

雖無法親眼目睹,但通過碧落寺中大量的文人墨客留詩題詠和碑記,依然可以品味賞玩當年的碧落勝景和寺廟的鼎盛。在碧落寺留詩題詠過的詩人中,要論名氣,應該首推唐武周時著名文學家、詩人陳子昂。他曾經興游碧落並題詩石壁:“覽勝詩千首,登高酒一壺,此情誰管領,分付石浮圖。”陳子昂何年游碧落,題詩於何處,現在已不可知。但碧落寺目前還存有兩首唐代詩刻,其位置就在東院窟龛前的摩崖石壁上,其中之一題款為唐開成元年,時澤州刺史皇甫曙作。

碧落寺的遺存詩篇中更多的是當地文人墨客的題詩。其中題詩最多的是一位名叫李俊民的先人。李俊民乃金末元初澤州人。晚年他隱歸故裡,興辦鄉學之際,多次攜友或孤身前往碧落寺,留下了很多詩賦。如《過碧落寺》——“流水溪邊一徑通,參差殿閣倚晴空。東林少箇開山祖,何處人間有遠公。古寺荒涼不計年,庭松相對欲參天。入門不見溪堂主,祗恐蒼髯是老禅。”除李俊民外,孟顏、裴宇、陳廷敬、段藻、朱樟等名士也都曾經詠詩碧落,留下佳作。其中陳廷敬所做《重游碧落寺二首》——“十裡荒寒路,棲棲續舊游。泉鳴松澗冷,雲臥石堂秋。粉蝶山城古,香燈佛火幽。畫龍猶掉尾,飛去殿西頭。”“碧落天邊寺,青山有夢尋。迳迷初地遠,人覺化城深。猿鶴三秋意,鐘魚一昔心。到來想陳跡,黃葉滿前林。”這兩首詩詞至少說明陳廷敬曾多次游覽碧落寺,且詩句“碧落天邊寺,青山有夢尋”已成為不少文章介紹碧落寺時使用最多的詩句之一。

除了先人題詩外,碧落寺還有大量的碑記、題記。其中碑記以記事為主,碧落寺多次擴建、重修、裝修等,皆有碑記。在碧落寺“十殿閻君”殿門角落的一塊斷碑,記者看到這樣一段內容:“碧落寺地界東至河心,西至河心南,山頂北至洞子溝,西至以內尊……曉谕不許牧牛放羊以及砍柴,人端入山傷毀樹木各宜凜尊達……”據介紹,這塊碑文是一塊界碑,從中可以看出碧落寺當初的繁華鼎盛。此外,碧落寺碑記中最重要的就是碧落碑和碧落寺摩崖碑,可惜原碑記同樣湮沒於歷史長河中。

記者可以想象出碧落寺鼎盛之時的畫面:古剎依山傍水置於茫茫林海之中,殿堂高大,雕梁畫棟,善男信女,絡繹不絕,風兒吹來,松濤澎湃,碧波蕩漾,大雨過後,雲霧缭繞,碧煙四起……可惜的是,滄海桑田,碧落寺已不復當年。

幸運的是,近年來隨著政府保護力度的加大和民間文物保護意識的不斷增強,碧落寺受到了越來越多的關注和保護。在政府的支持下,民間人士自發參與到碧落寺的修繕工作中。自1993年至今,碧落寺大部分建築進行了重修,毗盧殿、地藏殿、閻君殿、水陸殿、觀音殿、鐘鼓樓等已經完工,唐代重要文物碧落碑也得到重刊,並同時建成碧落碑亭。碧落寺得到了充分重視和保護。

臨走時,記者突然心生感慨,香火鼎盛之時的碧落寺,憑借它的靈氣與智慧吸引了一代又一代的佛家聖僧和文人學士;興衰與繁盛的輪回鑄就了它今日的滄桑與深邃。如今,千年古剎深藏於山谷之中,正緩緩積蓄著力量,等待著人們來汲取智慧,洗淨精神的浮華。

推薦閱讀:

貴陽烏當惜字塔

山西晉城市陵川三聖瑞現塔

廣東潮州別峰古寺

河北邯鄲響堂寺石窟