千年古剎天宮寺 為何建在水鄉裡

日期:2016/12/14 17:29:06 編輯:古建築紀錄

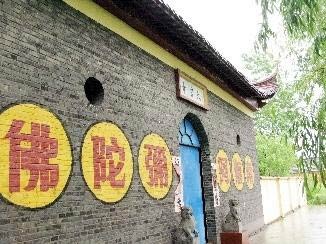

天宮寺

天宮寺

天宮寺

揚州是佛教在中土傳播較早和發展較快的地區之一。早在東漢初年,揚州就受到了佛教的影響,但在現存史籍中很少見到有關記載。1981年,在儀征胥浦趙山發掘的六朝墓葬裡,出土了塑有佛像的魂瓶,這是現知有關佛教與揚州的最早的實物,它彌補了史籍的不足。而近年來發現的始建於東漢永平年間的千年古剎——寶應縣射陽湖鎮天宮寺,如同一扇歷史之窗,不僅透射和見證了兩漢時期的揚州佛教文化,還洞見著兩千年前揚州經濟文化發展的軌跡。

作者在寶應縣射陽湖鎮原槐樹村支部書記陳長生等人的引領下,以及在揚州市檔案局有關文史專家的幫助下,走訪天宮寺,從斷磚殘瓦中打撈漢代揚州的煙雲風華。

千年古剎意味著什麼?

從一個側面印證了漢代“儒、釋、道”三股思想力量長達300余年的較量、碰撞、交流、融合之後,促進了揚州文化大繁榮和經濟大發展。

漢代的射陽湖境地屬楚國,楚王劉英是中國歷史上第一個信奉佛教的貴族,在他的屬地射陽縣境內建一佛寺也許是小事一樁。但“笮融奉佛”,卻在江淮之間把佛教影響搞大了。《後漢書•陶謙傳》也有記載:“笮融聚眾數百往依於謙,謙使其管彭城、下邳、廣陵運糧,逐斷三部委輸,大起浮屠寺,上累金盤,下為重樓,又堂閣周回,可容三千許人;作黃金塗像,衣以錦彩,每浴佛,辄多設飲食,布席於路,其有就食及觀者且萬余人。”這是中國正史上第一次明確記載興建佛寺佛像和社會一般民眾信奉佛教的情況。而笮融,也成了中國歷史上第一個信奉佛教的官僚“居士”。

多份史料證明,東漢末年包括揚州在內的江淮一帶已經成為佛教流行的中心。

東晉時期,長江流域相對安定,隨著北方士族及百姓的紛紛南遷,廣陵的佛教又有了興盛,並向所屬各縣傳播。揚州的決定寺、法雲寺、天寧寺(今名),邵伯的法華寺(今名來鶴寺)、梵行教寺等,均建於這一時期。有的寺廟規模宏大,一座佛寺的僧尼就超過百人。1978年冬,邗江縣酒甸發掘了兩座梁武帝時期的磚墓,出土了大量的蓮花花紋磚及小佛像,還有男女佛教信徒的畫像磚,證明了這一時期佛教的流傳情況。

大分裂的時代,也是大轉變的時代,經過長達幾百年經濟、文化的交流,中國的歷史重心一步一步向南轉移。國家統一,文化先行,文化統一,佛教中國化成為先鋒。統一國家的前提是文化大一統的形成,具有“大乘氣象”的華夏文化,在經過“百家爭鳴”後第一次迎來了輝煌的秦漢黃金時代,“儒、釋、道”三股思想力量進行了長達300余年的較量、碰撞、交流、融合之後,迸發出了前所未有的文化大繁榮和經濟大發展。而射陽湖千年古剎天宮寺的被發現,則從一個側面印證了漢代揚州經濟特別是文化繁榮發展的歷史軌跡。

古剎因何建於水鄉裡?

天宮寺位於溝通江淮的漕運通道邗溝與射陽湖邊,射陽湖漢時稱射陂,歷史上曾是蘇北裡下河地區第一大淡水湖。史書上說,淮郡左右皆帶湖,射陽為最古。射陽湖古為巨浸,淮揚七州縣諸水皆匯於射陽湖,由此入海。古射陽湖西起今寶應縣射陽湖鎮、西安豐鎮一線,北至淮安市境內的泾口鎮、左鄉(博裡鎮東)一線,東經九龍口,至阜寧喻口村入海,南連大縱湖,地勢低窪,湖蕩連片,曾經包括今天阜寧、建湖、寶應、興化、鹽城等地區。

千年古剎天宮寺現身射陽湖鎮並非偶然。

處在水鄉一隅的射陽湖,是一座具有2500多年文明歷史的古鎮。早在新石器時代已有人類在此繁衍生息,夏至周代,這裡為淮夷地,西漢初年,為項伯封地,成為項侯國,西漢至南北朝曾三次置縣長達600年。

作者尋訪發現,現有面積198平方公裡的射陽湖鎮,鎮域內歷史遺址遺跡眾多,文物分布密集,古鎮文化底蘊深厚,名人輩出。“建安七子”之一的陳琳,生於射陽,死後也歸葬射陽;漢射陽人臧旻,曾遠戍邊陲,才華不啻班固;臧洪、陳容因反袁紹暴政,同日被害,後世尊為烈士,現建有“臧陳舊址”和“臧陳路”、“陳琳路”以示紀念;南北朝時,射陽人王敬則官至大司馬,威震朝野;宋代政治家、文學家范仲淹過射陽湖時也曾留下“渺渺指平湖,煙波急望初;縱橫皆釣者,何處得嘉魚”的詩篇。

天宮古寺建於何時?

市檔案館組織專家赴實地考察,並對寺中遺存的部分文物進行研究後提出新的推論:佛教在揚州傳播的確切時間應該在東漢永平年間。

有學者指出,天宮寺堪稱裡下河第一寺。翻閱史料可知,天宮寺又名天宮慈院,因地處高峰,昔日龍河環繞,取龍行九天之意而得名。在1993年出版的《江蘇省寶應縣地名錄》中有關於天宮寺的解釋:“漢永平年間,此莊曾建一寺,北宋政和八年重建,歷稱天宮寺。”實際上,更早的資料中就有了天宮寺的記載。

如今大槐村退休的支部書記陳長生還能回憶起當年他知道的天宮寺的樣子。寺院建築當為清代的建築,有大殿、東西配殿、東西廂房和山門等計22間半。山門殿內塑供彌勒佛和護法韋馱像。大殿正中佛台塑供釋迦牟尼佛、藥師佛和阿彌陀佛。兩側塑供十八羅漢。東西配殿塑供觀世音菩薩和痘神。寺前有旗桿台、香火場及一只鑄鼎。大殿後,茂密的竹林環繞一棵直徑四尺有余、高達數丈的古槐樹。這棵古槐樹傳說為普潮和尚親手所植,一直被鄉親們視為聖物,常年香火不熄,槐樹村由此而得名,現在天宮寺所在的大槐村是由原先的天平鎮槐樹村和大橋村合並而成,同屬射陽湖鎮。可惜的是,原先那棵古槐在1948年被鋸倒,村裡至今還流傳著那棵槐樹被鋸時流出的汁水顏色深紅近似血液之類的神奇傳說。

“文革”中陳長生擔任大隊會計,見有人拆了佛像、大殿後,還要拆剩下的最後一間西配殿,靈機一動,說要作為大隊倉庫用,用600元的價格保下了這最後的建築。

天宮寺雖然規模不大,但因其歷史悠久,一直為僧俗兩眾所看重,香火十分旺盛。句容寶華山高僧妙德、揚州大明寺印道法師等人都曾多次說過:天宮寺是裡下河第一寺廟。

最近幾年,四方碩大的正殿石質柱礎、浮雕鳳凰麒麟紋飾的兩塊門鼓墩、兩方記錄寺廟歷史遺痕的石碑及古建築磚瓦構件等物相繼出土、找回。現在見到的三方碩大的東漢石質柱礎,最大的一方長約76厘米,寬約77厘米,每一方上有密密的孔洞,堅硬沉重。

由此可推測,曾經立於其上的廟宇建築規模宏大,超乎想象。在西配殿有數十塊青灰色東漢大磚裸露在外,豎列於牆體之中,歷經一千多年仍完好無損。兩座石碑,一座立於清嘉慶年間,另一座則立於民國二十四年(1935),兩座石碑清晰地記錄了該寺廟的歷史遺痕,以及面積變化等等。

- 上一頁:山西五台山南禅寺的建築藝術

- 下一頁:巢鳳寺 看閣樓仙境