黃埔古港

日期:2016/12/14 17:24:24 編輯:古建築紀錄

“皇帝患邊行禁海,單留一口使通商。八十五載萬樯集,西人逐利只此來。”(廣州民謠)

黃埔古港曾是商船帶雨晚來急,現在則是野渡無人舟自橫。古港歷史的重要階段是從1757年(乾隆二十二年)開始,當時清朝下令實行閉關鎖國政策,僅保留廣州一地作為對外通商港口。如今歷史硝煙散盡,最繁忙的海傍東約街歸於寧靜,不再響起外國水手商人搬運茶葉絲綢的凌亂腳步;十三行那場燃燒七天七夜的大火,銀漿融流兩公裡已經冷卻;醬園碼頭遲暮,羊城三塔(光塔、琶洲塔和蓮花塔)倒映在江心。

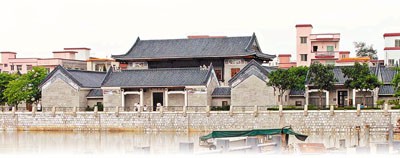

如今村前是翻修一新的古港廣場,仿古青磚瓦房上掛幾只白紙燈籠,有書“稅務館”,有書“粵海關”,可見260年前瑞典商船停泊的標志。一棵老榕樹守一塊題記“黃埔古港遺跡”的石碑被四圍江水簇擁,有情侶、學生、村民在樹下圍坐吃水果、歎風景。不過,很多旅客來此並非為憑吊古港,而是風聞古村有超值又好味道的水盆膏、乳香金錢、艇仔粥和雙皮奶。現在黃埔古港今非昔比,身在其中,是另一番光景。

記載這一切的,是廣州市海珠區琶洲街轄內的黃埔村,它位於海珠島東部,瀕臨珠江,北與天河區、東與黃埔區、南與番禺區隔江相望,面積2.5平方公裡,下有新洲、東圍、楊青3個自然村。在古港繁榮年代,外國商船雲集,海傍東約大街兩側的店鋪鱗次栉比,許多趕來廣州跑船的外國水手都暫住村中。

黃埔古港淵源

黃埔古港的特殊地位始於清康熙24年(1685年),粵海關在黃埔設“掛號口”管理對外貿易和征收關稅,尤其在1757年,清政府封閉江、浙、閩三海關,獨留廣州一口對外開放後,至1842年《南京條約》簽訂,廣州壟斷海上貿易80多年。黃埔稅館作為粵海第一海關,在中西貿易和文化交流上獨占鳌頭。

黃埔古港作為廣州的外貿港口有170多年歷史,據《黃埔港史》記載,從乾隆23年(1758年)至道光17年(1837年)的80年間,停泊在黃埔古港的外國商船共計5107艘,黃埔古港進入鼎盛時期,“夷舟蟻泊”,成為當時中外貿易商船的唯一停泊地,古黃埔港異常繁忙。

古港職能眾多

這港口是粵海關設置於黃埔村范圍的掛號口,簡稱黃埔口,設有黃埔稅館、夷務所、買辦館和永靖營等機構,所以黃埔掛號口雖然只是粵海關省城大關的一個分口,卻負擔管理廣州對外貿易的許多職能。首先,黃埔古港是外國商船到廣州貿易的必經口岸;清政府明文規定:“凡載洋貨入口之外國商船,不得沿江停泊,必須下錨於黃埔。”所以粵海關建立後,進廣州貿易的外國商船基本都是經黃埔古港進出,占總數的89%,這些外國商船來自葡萄牙、西班牙、英國、法國、秘魯、智利、墨西哥、美國等地。第二,向外國商船征收船鈔等;據《粵海關志》記載,除進出口關稅的貨稅不在黃埔口征收外,其他外國商船的船鈔、引水費、船規銀、通事買辦費、掛號銀等,均由粵海關黃埔掛號口進行征收。第三,辦理外國商船進出黃埔古港和外國商人由黃埔往返廣州城以及貿易方面的有關事宜,都由設在黃埔村的夷務所負責。第四,為停泊在黃埔港的外國商人提供食物等生活用品服務,由設在這裡的買辦館具體負責。第五,黃埔港的安全保衛。清政府向例酌撥廣州協標外委一員,帶兵12名防守。

四大家族聚居

黃埔村裡有胡、梁、羅、馮四大姓。羅氏家族早在北宋年間就已經遷居此地,馮家遷來是在南宋,胡氏家族在元朝從福建崇安遷到黃埔村,梁家最晚在明朝來此開枝散葉,當中就不得不提梁經國。他號左垣,可說是商界奇才,十三行(清代設於廣州的對外貿易商行)行商第五名,於1808年創立天寶行,在其他行商紛紛破產的嚴峻形勢下,保持天寶行生意興旺達到鼎盛。其子梁綸樞繼承天寶行後獲二品官銜(乃是清代商人能獲取的最高官銜)。

《黃埔梁氏家譜.藝文譜》雲“所居鳳浦,地雖偏隅,南濱大洋,夷舟蟻泊,奇觀萃焉。”坐在記者對面的梁家大少梁承邺,是著名的十三行天寶行行主梁經國後人,中科院華南植物研究所原所長,因培育水稻良種獲省部級多個獎項,被評為20世紀廣東重要科技人物。梁承邺已是名門第七代(自梁經國始),他和氣藹然,說話也低調之極,若不是旁邊兩位專家(廣州市華僑研究會名譽會長黃銀英、研究黃埔十年的廣州華聲雜志社總編輯林干)非要他講一講家族的威水史,他幾乎要將話題引向“大家要多做功課,科學保護文物古跡”了。

憑誠信建基業

據他介紹,梁家有重視教育的傳統,梁經國的父親就是私塾老師,卻英年早逝,少年梁經國很早就要白天賣菜,晚上回家幫母親織布。梁經國發跡因為誠信,有資料說行商借錢連借條都沒有,外國人都很信任他,加之在做行商前就已積累了6萬蔖白銀本錢,之後開起名列十三行第五名的天寶行。士農工商以商人最低,梁經國常以“未能讀書為恨”,有了錢以後請私塾老師教育後代,很快子孫輩裡功名之人迭出。

梁承邺曾祖父梁慶桂是內閣中書、康有為拜把子兄弟,家中藏書無數,參與過強國會、公車上書,還是香港九老會中的三老之一。父親梁方仲清華畢業再轉哈佛大學經濟系,對一條鞭法的解釋在國外也列為重要教材。叔叔梁嘉彬為十三行研究權威,清華大學畢業後轉倫敦大學,作《廣州十三行考》,後赴台灣任教。在中山大學圖書館裡,有梁承邺捐贈的一萬五千多冊梁方仲珍藏古籍,都是他替父親整理文稿時理出。

村居歲月痕跡

小小一座黃埔村,單單是榮西裡一條小巷,就走出梁氏七代名人,突破“富不過三代”古謠,號稱是比許氏更有特點的廣州第一家族;還有胡氏三傑、馮氏三傑等,絕非普普通通的小鎮名流。

這裡有祠堂19座,包括宗祠、公祠、家塾和私塾。其中羅氏1間,胡氏3間,梁氏5間,馮氏10間。府第4間,有方伯第、資政第、都尉第、中意第,現在雖然比較破爛,但都存在。牌坊5個,羅氏宗祠裡原有一塊慈禧御賜的匾(慈禧建頤和園的時候向豐銀行借錢,羅學平是銀行總辦作為擔保,慈禧特賜這塊匾以示感謝),可惜已無蹤跡。廟宇2間,北帝廟、玉虛宮,玉虛宮因文革時用作村衛生院而得以保存。園林1間,涉趣園,已破敗。名人故居3間:梁詢故居、胡璇澤故居和胡棟朝故居。

祠堂修飾精致

村內馮氏公祠最多,以化隆馮公祠歷史最悠久,建於同治13年。現存規模最大的祠堂是占地六百多平方米的隱雲馮公祠,而保存最完整的則是胡氏宗祠。胡氏宗祠三進三間,兩旁有襯祠,磚木結構,花崗巖牆裙,風火山牆;正脊上灰塑花鳥、博古文飾;中堂台基、石柱、石枋上的獅子造型栩栩如生;梁架上數目眾多的花鳥、嶺南瓜果精雕細刻。頭進門聯上寫:派溯崇安源遠流長綿世祚、基開黃埔根培本固大宗蕭。

還有一座“日本樓”,傳說村民馮作平到日本求學,與天皇(一說大臣)的侄女結婚,得到一把尚方寶劍(一說軍刀)作為賀禮,後來他們的兒子又娶日本媳婦。在日軍滋擾黃埔村准備攻打廣州前,婆媳倆出示寶劍(軍刀),日軍全部跪倒面前,從此日本軍隊就沒有進村,清代至今保留最完整的一條村,得免於戰火。

- 上一頁:沈陽路昔日的皇家禁路

- 下一頁:幻城之佛