記憶復現蘭州九間樓

日期:2016/12/14 17:24:01 編輯:古建築紀錄自上世紀90年代中葉以來,我和老友喬永福先生一直對原建於清代中葉的古九間樓念念難忘。

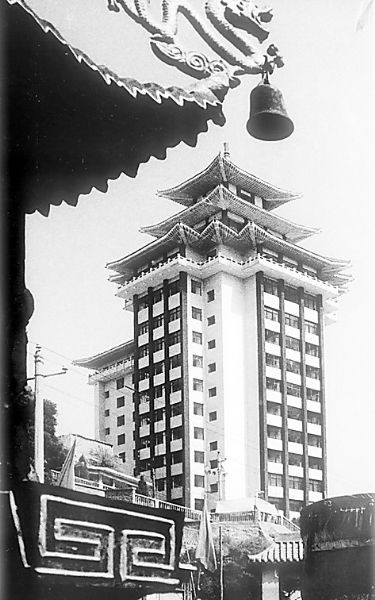

建在蘭州西津東路東段華林坪北端的仿古九間樓 □趙清華 攝

月前,喬永福先生到我家造訪,帶來了一件先生憑童年記憶印象刻制的工藝品盤畫“九間樓”。這件工藝品當是古九間樓自1954年消逝後,唯一的形象再現。見此作品勾起了我們感慨萬千!

老蘭州城西,今解放門廣場西的雷壇河處,曾匯聚著三大古建築,即建於清代的握橋、相鄰的金天觀及其院內三清殿隔路相鄰的華林山北端的九間樓,共同構成古金城名勝古跡集群。想當年這裡是蘭州古建築的一大代表之地。它們緊鄰而相呼應,一眼望去可共覽風貌,山水奇葩合為一景,無論外地來客或當地居民都自有深刻印象。

金城名樓——九間樓

九間樓始建於清代中葉,在華林山北端的崖畔上,采用吊腳支柱,前端懸於崖上,後面平倚在山體上,即從北面朝南看為吊腳懸樓,而從南面看該樓地平接山則為平地(如甘南夏河某些樓狀建築)。因其高高懸起,此沿崖略呈弧形的九間單層木屋,名曰九間樓。

該樓所處華林山北端,且臨近黃河與金城關遙相對應。登樓凌空賞景,可觀黃河之奔騰,可賞西川之煙霞,俯仰之間盡收河天風物於一樓,故為游客雅士登臨賞景之地,因而留有許多詩句。

義勇鎮邊疆,澤並黃河流萬古;

武安延社稷,群瞻紫塞峙千秋。

這副清代的九間樓名聯,盡顯該樓引人思緒,感慨動情的氣韻。

九間樓的建築特點及所處位置不凡,民國期間蔣介石與夫人宋美齡來蘭時,曾下榻此處;軍統還曾在此舉辦過特務訓練班。如此集古建築特色與人文內涵的一處名樓,於1954年因拓建西津路而拆除。拆去木樓後隱形於樓下的一座鋼筋水泥碉堡,被遺於西津東路華林山腳下多年,直到1957年末方才處理掉。

憑記憶再現九間樓

在歷史上九間樓,堪稱蘭州首屈一指的名樓,給人留有深刻印象,唯可歎沒能留下可視形象的記錄資料。上世紀90年代七裡河區地方志編辦,修志中苦於難尋圖片史料,委托筆者在攝影界人士中征尋,也一無所獲,抱憾之余,我與喬永福先生數次談起先生童年久居雷壇河附近,即能憑記憶制作出古握橋模型之長,應再進一步努力復現九間樓的設想。由於筆者早年居住西津橋畔,上學與上班時,每日必經九間樓下的印象,相互訴說回憶,表述願望,最終喬永福先生以工藝盤形式再現了九間樓形象,作品不在形似寫真,但已神似傳情。在沒有任何可視形象參照的條件下,僅憑童年的記憶印象創作出工藝品,堪稱難能可貴。此中更可貴的是老蘭州人對老蘭州文化的一片深情!

為建設新蘭州拆除九間樓

吊腳懸樓結構形式,多出於南方山水之城。然而黃土高原地曠人稀之地,也有吊腳懸樓,這當屬老蘭州文化的不凡之神采。如今五泉山公園、白塔山公園尚存有一些吊腳懸樓,但都屬於宗教建築,唯市區街面的九間樓獨樹一幟,沒有宗教色彩,則更屬難能可貴!令人遺憾的是無疾而終,被今人拆除了。原因是為了拓建西津路,為取直求寬、拆樓後削一部分山嘴,移其土填平墊高黃河邊岸。筆者當年曾參加過移土築路義務勞動。

老蘭州沒有像樣的大馬路,尤其是去西固。自小西湖廣場往西,只有梁家莊一條窄如溝狀的鄉村土路,這時辟建筆直的主干道西津路,當年稱作“為建設新蘭州開路”,故人們熱情高漲。削去山嘴,拆除九間樓雖然有幾分空落落的感覺,卻也被厚今薄古的意識抵消了。

想當年人們在為開始實行第一個五年計劃的興奮中,很少有人認識到古文化遺存的價值。現在人們認識了保存與保護古跡的重要,也只有立碑為念。

九間樓的拆除,居然沒有留下形象資料,甚至文字資料也難尋,蘭州市志的《建築業志》和《文物志》對它也毫無記述!如今幸有喬永福先生為我們提供了一份視覺回憶的框架,讓我們老蘭州人提供記憶的細節,共同再造精神上的九間樓吧。

注解:握橋型制創始於清代嘉慶三年(1798年)。相傳“始建於唐”乃誤讀歷史。唐代始建於乃便橋,故屢建屢毀不計其數。吸取其教訓,方才首創以堤岸插木、凌空架屋的型式,構成挑梁握橋。

1952年拆除的握橋,系1904年最後一次修建完善的佳作。興隆山雲龍橋、渭源霸凌橋皆系學仿蘭州握橋的子孫輩產物。

- 上一頁:羅浮山

- 下一頁:千年第一鎮 安仁古鎮