廣東一水碉樓長相奇特 似“捆綁式火箭”

日期:2016/12/13 23:11:04 編輯:古建築紀錄

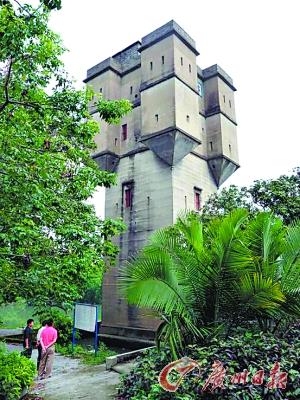

增城奇特碉樓長了一張捆綁式火箭臉

昨天在增城市采訪獲悉,在該市新塘鎮瓜嶺村東南角的河湧邊,有一棟4層高的碉樓。這座21米高的鋼筋水泥結構的碉樓居然建在一片四方形的水窪之中,僅在西側通過一條鐵吊橋與陸地相連。據悉,增城瓜嶺村這座被稱為“寧遠樓”的水碉樓,是目前全省發現的唯一建在水上的碉樓建築,早在2002年就已被確立為廣州市級文物保護單位,其魅力足可與開平旱碉樓媲美。

昨天下午,記者穿過古樸民居密布的瓜嶺村,在村東南角的瓜洲河湧邊,見到了這座大名鼎鼎的水碉樓——寧遠樓。碉樓呈方柱形,共有4層高,可是遠遠望去,在3層以上的碉樓牆體外側,每個角上都多出了一塊倒錐形的包塊。每層包塊及其同層的碉樓外立面都設有多個方形或圓形的槍炮射擊孔和瞭望口,數量遠比其下面層數碉樓的射擊孔多。因此,整座碉樓從外觀上看頗似一個倒立在發射架上的“捆綁式火箭”。

當記者走近時,才發現這座清一色的青磚建築碉樓是建造在一個方形的水窪之中的,它的四周用磚砌成了一個正方形的水池,深約5米左右。水池的各條邊距離碉樓外牆大約有三四米寬,它只有在西邊有一座鐵吊橋搭在碉樓與水池壁之間,這是進出碉樓唯一的通道。

在與吊橋齊平的碉樓一樓大廳裡,牆壁上有塊牌匾寫著當初建造碉樓的始末經過,以及經廣州市政府頒發的“廣州市文物保護單位寧遠樓”的字樣。順著水泥澆築的樓梯,記者在寧遠樓二樓各個方位的牆壁上,看到了長條形和水滴形的瞭望口、射擊孔。長條形的窗戶不是用玻璃做的,而是兩塊30多厘米厚的生鐵板,外面還有手指粗細的鐵柵欄隔著。沿著旋轉樓梯上到三樓後記者看到,面向東側瓜洲河方向以及北側村口方向的牆體上,還有專門的炮口以及一個木制的炮架。

記者在現場看到,在第三、四層碉樓正廳西南角位置,以及位於三、四樓四周槍眼堡的地板上,都留有一個圓形的通風孔,方便在樓上觀察敵情的村民及時向樓下的同伴們傳遞消息。而在碉樓一層大廳西南角,則有一個方形的、用鐵塊遮擋住的水井,直通10多米深的地底下。“被敵人困住的時候,守衛者也不至於因為沒有水喝而被困死!”熟知瓜嶺村掌故的增城民間文藝家協會副主席湛汝松老先生告訴記者。

釋疑一:水鄉為何有此樓?

答:土匪猖獗促成村民建碉樓

今年67歲的黃金堂老伯是土生土長的瓜嶺村人,他告訴記者,這棟碉樓始建於上世紀20年代中葉。瓜嶺村開村至今已有500多年歷史,19世紀50年代中期以後,美洲和澳洲掀起開發大潮,村中很多年輕人紛紛漂洋過海去淘金,那些出洋謀生的村民們經常會寄錢回家。民國初年,軍閥割據,包括瓜嶺村在內的新塘一帶盜匪猖獗。瓜嶺村人在族人黃田惠的帶領下,踏上了遠赴海外向僑胞募捐籌款建碉樓的道路,並於1928年建成了“寧遠樓”。黃金堂老人告訴記者:“水泥都是用船從香港進口來的;鋼鐵也是專門從廣州運來的,據說是從澳洲進口過來的!”整座碉樓足足花了5萬塊銀元。

釋疑二:爛泥地為何能建4層高樓?

答:水松樹打樁做地基上面澆鑄水泥

爛泥地裡為何能建這麼高的碉樓,而且還是鋼筋混凝土結構的大樓?對此,黃金堂老人向記者解釋說,他們村中有一大片密集的水松。為了修建碉樓,村民們將這一大片水松全部砍光了。在給碉樓建地基的時候,工人們首先將地基的淤泥層挖走,再把這些水松木一根一根地密集打成樁,然後在木樁之上再一層一層地澆鑄水泥做成地基。

釋疑三:碉樓建成有多威水?

答:在日本侵華期間曾救過200多村民生命據瓜嶺村志記載,1937年日本發動全面侵華戰爭後,曾於1941年進攻瓜嶺村。當時,全村200多名男女老少躲進了寧遠樓和棠蔭樓這兩座碉樓進行奮勇抵抗。由於碉樓工事修建得非常結實,並且擁有眾多的槍炮射擊孔可以對外展開反擊,日軍雖武器裝備優良,但久攻不下之後也只得撤退。

- 上一頁:西詞入漢典喪失文化尊嚴 比釣魚島問題嚴重

- 下一頁:難忘的以弗所古城