五台山最早寺院 顯通寺

日期:2016/12/14 17:21:52 編輯:古建築紀錄

基本介紹

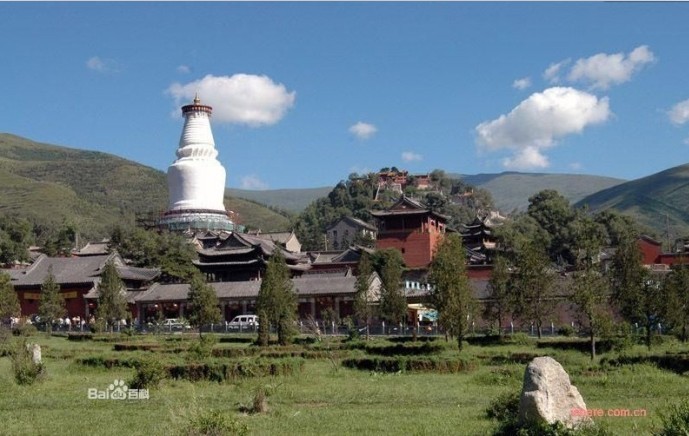

顯通寺現占地面積約120畝,各種建築400余座,規模浩大。周圍山巒起伏,寺內殿閣巍峨,兼有蒼松翠柏參插其間,佛教氣息濃郁。在全寺中軸線上,寺前銅塔聳立,七重殿宇分為觀音殿、五方文殊殿、大雄寶殿、無梁殿、千缽文殊殿、銅殿和藏經殿,各具特色,無一雷同,輝煌壯麗。尤其最為突出的是青銅鑄造的銅殿,是在明代萬歷三十七年(公元1609年)萬歷皇帝母親李太後之師妙峰和尚,集全國13省市布施,先後鑄成三座銅殿,一置峨眉山,一置南京寶華山,一置五台山。三個銅殿均在湖北省荊州澆鑄,運至現場組裝,如今僅存五台山這一座了。銅殿方形,外觀重檐兩層,高約5米,四周隔扇上棂花圖案和壺門花鳥裝飾,形象生動,工藝絕佳。內壁四面鑄滿小佛萬尊,中央台上端坐一尊大佛,故稱“萬佛如來”,殿前原有同期鑄造銅塔五座,按東西南北中方位布置,象征五座台頂,可惜在日本侵華期間,被日本侵略者盜走了三座,僅東西兩座原塔尚存。塔有13層,高8米,塔身滿鑄佛像圖案,底座正方形,四角各鑄一尊力士,手托,肩扛或頭頂塔身。兩塔下西南角有大如拇指的小銅廟,內坐小指大的土地像。後又以鐵補鑄三座塔立於原處。銅殿、銅塔皆飾以金箔,遠遠望去,金碧輝煌,陽光之下,熠熠奪目。

顯通寺是五台山寺廟群中最大的一座寺廟。全寺占地面積四萬三千七百平方米,現有大小房屋四百多問,且大多為明、清時期的建築。殿堂、廂房布局嚴整,中軸線分明,配殿左右對稱。布列於中軸線上的主要殿宇七座,從南到北,依次為觀音殿、大文殊殿、大雄寶殿、無量殿、千缽文殊殿、銅殿、藏經樓。此外,還有鐘樓、僧捨和各種配殿。

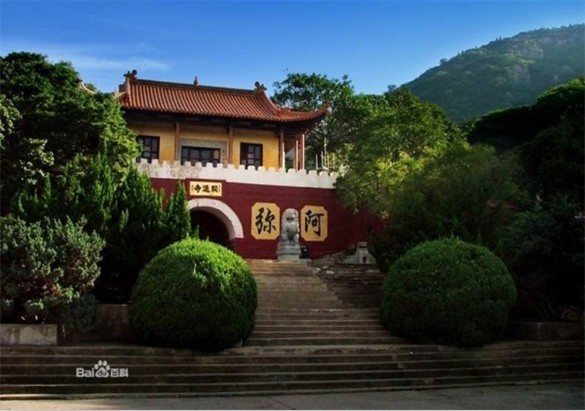

顯通寺各大殿保存完好。觀音殿,又名南殿。殿內,中間供著觀音菩薩像,左右供著文殊和普賢菩薩像,所以又稱三大主殿。殿內兩側放滿了經架,架上置有各種經書,所以又稱藏經殿。過去,救助水陸眾生的大法會——水陸道場也設在這裡,所以又叫水陸殿。大文殊殿,是顯通令的第二重大殿。五台山是文殊菩薩的道場,各寺廟均以供奉文殊菩薩為主。自然顯通寺也不例外。所不同的是,顯通寺的大文殊殿內,供著七尊文殊菩薩像:正中的為大智文殊;前面的五位,從左至右,依次為西台獅子文殊,南台智慧文殊,中台孺者文殊,北台無垢文殊,東台聰明文殊;大智文殊後面是甘露文殊。此外,文殊像前有護法神韋馱像,兩側有十八羅漢像。大雄寶殿是顯通寺的第三重大殿,殿內供著三世佛像:中為釋迦牟尼佛,西為阿彌陀佛,東為藥師佛;兩旁有十八羅漢像;背後有觀音、文殊、普賢三尊菩薩像。

推薦閱讀:

查濟古村:時光在此放慢腳步

衡山萱洲“古鎮 花海”似畫卷

景山 歷史最悠久的宮苑園林

雲南噶丹松贊林寺

歷史

顯通寺位於台懷鎮北側,始建於東漢永平年間(58-75),是五台山建築最早、規模較大的一座寺院。相傳白馬寺建成以後,兩位天竺高僧迩葉摩騰、竺法蘭從洛陽來到五台山,建起了這座寺院,取名大孚靈鹭寺。後來曾改名花園寺、大華嚴寺,至明太祖重修時,太祖賜額“大顯通寺”,故沿用“顯通”至今。現存建築為清代規模,寺宇占地8萬平方米,各種建築400余間,中軸線上排列著水陸殿、大文殊殿、大雄寶殿、無量殿、千缽文殊殿、銅殿和後高殿等7座殿宇。無量殿,高20.3米,寬7間共28.2米,深4間共16米。這座無量殿形制古樸,雕刻精細,是我國無梁建築中的傑作。銅殿鑄於明萬歷三十八年(1610),其造型和北京故宮金妾殿相仿,共用銅10萬斤,是國內保存最好的銅殿之一。

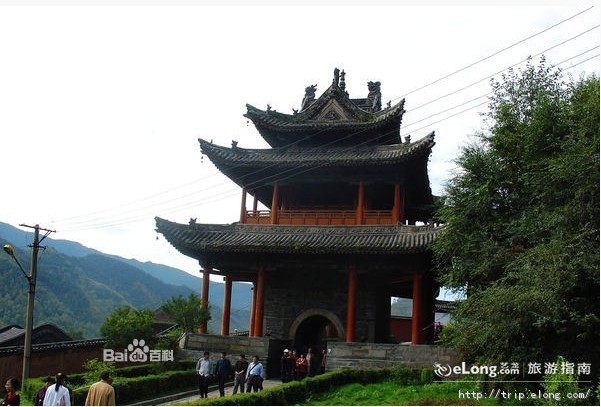

顯通寺兩廂配殿嚴整齊備,齋堂禅院完好無損。其中兩座高達8米的銅塔,造型顯得格外秀美。西塔,下層有個拇指大小的小廟,廟內端坐著一位“土地”菩薩。相傳,康熙帝來五台山時,“土地”猛然發話。向皇帝問安。康熙皇帝聞聲回顧,周圍並不見人。費了一番工夫,康熙終於找到了他,不禁笑道:“好大的土地!”小土地十分高興,急忙跪地道謝說:“謝主龍恩!”別看小土地身材不大,卻從此在五台山享有了鼎鼎大名,並不時引來眾多的游客前來光顧。顯通寺山門外的鐘樓,與其他寺廟裡的鐘樓,從外觀上看並沒有什麼特別之處,但是它裡面懸掛的一口幽冥銅鐘,卻實在不一般。這口鐘鑄造於明朝天啟年間(162--1627),重達9999.5斤。撞擊一下,聲音可以傳到10裡之外。清末以來,顯通寺屢遭戰亂破壞,變得殘破不堪。1949年以後,國家陸續撥款,進行大規模修葺,現在面貌已為之一新。

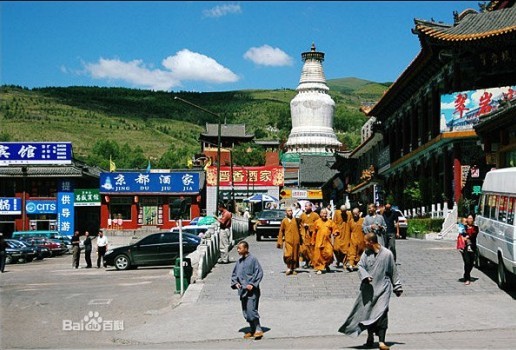

在五台山台懷鎮北側。五台山五大禅處之一。規模較大,歷史最古。寺周山巒起伏,寺內殿客巍峨,蒼松翠柏,參插其間,一派佛教勝地風光。據《清涼山志》記載,始建於東永平年間,初名大孚靈鹫寺;北魏孝文帝時擴建,因寺側有一大花園,賜名花園寺;唐武則天時曾改稱大華嚴寺;明太祖重修,賜額“大顯通寺”;清又重修,形成今日規模。寺字面積8萬平方米,各種建築四百余間,中軸線殿宇七座,無一協同。兩廂配殿嚴整齊備,齋堂禅院完好無損,其中銅殿三間,鑄造精巧。柱額花紋,格扇棂花,全以銅鑄鉤勒而成。銅塔兩座,高8米,形制秀美。門前鐘樓,雄偉壯觀,內懸萬斤銅鐘,擊聲可及全山。磚構無量殿,寬七間深四間,重檐檐山頂,規模宏偉,磚雕精致,內供無量壽佛,上部藻井,華嚴經字塔及各種供器,均為有價值的歷史遺物。在五台山諸寺中,顯通寺規模最大,歷史最古,俗稱“祖寺”,朝山禮佛者,必先拜谒顯通寺。

台懷鎮的大顯通寺是五台山第一大廟,始建於東漢時期,它是中國最早的佛寺之一。東漢永平十一年(公元69年),漢明帝從西域請來印度僧人攝摩騰和竺法蘭,在京都洛陽建白馬寺;這是中國建佛寺的開端。這一年,攝摩騰和竺法蘭來到五台山,法眼識聖地,立即看中五台山的風水,並奏明漢明帝在這裡破土建廟,揭開了五台佛國歷史的第一頁。

他們之所以選中五台山,也是事出有因的,其一,當時五台山叫清涼山,佛經《華嚴經》裡說,東方清涼山是文殊菩薩的道場,有案可據;其二,兩位高僧看了五台山的地形,覺得與印度靈鹫峰極似,靈鹫峰又是釋迦牟尼向弟子講經的地方;其三,據說在兩位高僧來以前,五台山已有一座佛塔。於是,五台佛國的奠基石——五台山第一座寺廟大孚靈鹫寺(今顯通寺)就這樣建立起來了,連那座山也稱作靈鹫峰了。

長期以來,在五台山寺廟群中顯通寺之所以特別引人注目,除了它歷史悠久、香火旺盛外,寺內珍藏著許多歷史上遺留下來的珍貴文物,也是一個重要原因。比如,在掛著“大顯通寺”匾額的山門外兩側,各有一座石碑,石碑上摹仿龍形和虎形,分別寫著“龍”、“虎”兩個大字。寺廟中用龍虎把守大門,甚為奇特。而這兩座石碑又是唐代的遺物,彌足珍貴。在大文殊殿前有兩座碑亭,亭內的石碑也比較特殊,一座是無字碑,一座是有字碑,有字碑是清朝康熙皇帝的御筆。藏經樓內,收藏的各種文物那就更多了。在這裡,有北魏時期銅鑄的旃檀佛像,有北宋開寶年間刊刻的雷峰塔藏經,有明代人繪制在菩提樹葉上的十八羅漢像,有楊五郎使用過的兵器——八十一斤重的鐵棍……然而,在顯通寺內最珍貴也是最值得一看的文物,卻是千缽文殊銅像、銅殿和銅塔、無量殿、華嚴經字塔和重達九千九百九十九斤半的大銅鐘。

推薦閱讀:

查濟古村:時光在此放慢腳步

衡山萱洲“古鎮 花海”似畫卷

景山 歷史最悠久的宮苑園林

雲南噶丹松贊林寺

- 上一頁:五台山最高塔 塔院寺

- 下一頁:查濟古村:時光在此放慢腳步