江南古鎮在水一方

日期:2016/12/13 21:34:47 編輯:古建築紀錄

又到一年柳枝新綠時,在所剩不多的江南古鎮雖然也受種種原因影響呈風雨飄搖之勢,但畢竟留給了我們一片讓心靈沉靜下來的空間。青籐白牆黑瓦,小橋流水人家……也許只有當你雙腳踏進這些“私房”古鎮,眼前的一景一物才能復建你心中曾經消逝的古樸年華。

古鎮現狀

需維持原貌留住居民

同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任阮儀三教授

現在國內很多古鎮都開始搞旅游,有些古鎮不惜拆除原先的建築整體翻新,修出點兒門面上的樣子便招攬游客,這就使得許多古鎮互相抄襲,風貌雷同。以江南為例,原本50個古鎮現在能剩下基本維持原貌的也就只有12個。而這些幸存的古鎮目前也存在游客超負荷的問題,比如周莊一天的接待量最多不應超過6000人,但上萬游客在一天內湧進去的時候還是時有發生。

當地主管部門現在應該關注的是如何維護古鎮原有風貌,如何留住古鎮中的原住民,而不應一心只為經濟利益,無限制地放任游客。當然這並不是說古鎮的一切都不能變,比如為了方便人們生活,加入現代化的節排水設施,住戶中接通寬帶網絡等都是可以的,這就需要政府有相應的資金來投入,但以國內的現狀,目前還不能像法國德國等歐洲國家有明文規定每年要在古鎮保護上花多少錢,因此古鎮生命的延續急需政策的扶持,只有這樣才能最大限度地留住居民,才能更好地保持古鎮原先應有的生存狀態。

根據鎮東“譚家灣古文化遺址”出土的陶器石器骨器等鑒定,該處屬於馬家浜文化類型,處於新石器時代。可見,六千多年前,烏鎮的祖先就在此繁衍生息,唐時首次出現“烏鎮”的稱呼。

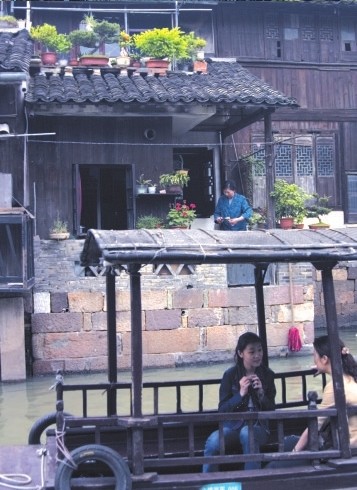

烏鎮是個由東西南北柵幾個村子圍合而成的水鄉小鎮,從烏鎮的入口乘小船一路而下,就能領略到烏鎮的全部概貌。早起去東大街能趕上集市,老街熱鬧得就像城裡的菜場,橋頭百年的老茶館也兼賣早點,可以嘗嘗青菜年糕。烏鎮的街道都平行於運河建造,其間有石橋近百座,枕河兩旁的舊樓早已不住人家,但臨水的石階門前的八卦鏡貼在窗上的年畫還在。

鎮上有傳統的作坊區,中藥刨煙糕點紡紗等作坊密密匝匝。走在烏鎮一定要慢,到了古戲台可以聽一聽桐鄉花鼓戲,路過三珍齋別忘買一袋醬雞。

前童始建於南宋紹定六年(公元1233年),地處浙江省寧海縣西南,盛於明清,至今仍保存有1300多間各式古建民居。

進入古鎮前不妨先登上鹿山,俯瞰前童全景,如果恰好趕在飯點前,家家戶戶炊煙缭繞,意境更佳。閒逛前童容易迷路,因為它是按照“回”字九宮八卦式布局,街徑卵石鋪就,屋基也大多為卵石壘成。街巷異常狹小,建築密集,身處其中如走迷宮。

西塘古稱胥塘斜塘,又名平川,在春秋戰國時代,曾是吳越兩國相爭的交界地,故也有“吳根越角”之稱,到元代初步形成市集。

西塘坐船的游客很多,但是岸上走著逛起來更方便。它不像周莊同裡南浔等地皆有豪宅名園,西塘沒有,因此這裡民風比較淳樸厚道。小街傍河,人家依水,青瓦白牆,木柵花窗,很難想象《諜中諜3》當年在這兒取景拍攝。為了遮風避雨擋太陽,河邊的人家將門前那條小小的石板路蓋上了頂棚,倘若有雨,雨水便會順著斜斜的屋頂落到河裡,俗稱“一落水”,所以在長長的廊棚中漫步是西塘獨有的玩法。

走在西塘還可以去看看弄堂,據考證有120多條,走在其中,空空作響,會讓人有種探奇的樂趣,仿佛真的走進了千年前的古鎮生活。

熱門文章

熱門圖文