沉睡在千島湖下的古城——獅城與賀城

日期:2016/12/14 11:01:17 編輯:古建園林

53年前,她沉睡水下。53年來,深達50米的碧水,阻隔不了我們對她的致敬與懷念。

新中國成立之初,華東電力極度缺乏。新安江水電站上馬,每年能平均發電18億度,相當於當時14個浙江省的發電容量。於是,為了新中國自行設計的最大的水利樞紐工程新安江水電站,1958年至1959年期間,原淳安縣、遂安縣合並為現在的淳安縣,獅城、賀城兩座千年古縣城,以及茶園、港口、威坪三座古城和眾多村落,悄然沉入水底。

這美麗的江南古城,以及古城的人民,為中國現代工業的起步,作出了無私的奉獻。

自2001年起,當地部門發現,獅城、賀城保存完好,水下有一個完整的古建築群。

2011年,“獅城水下古城”被列入第六批省級文物保護單位。

同年,《中國國家地理》雜志刊發了一組千島湖下古城的精美照片,再度引爆了各界對水底千年古城的關注熱情。

現在,獅城、賀城這兩座古城即將以目前為止最清晰的面目呈現在我們眼前——

2012年4月27日至5月1日, 浙江衛視和央視將連續數天水下探秘,動用目前國內最先進的水下機器人、水下攝像機,以水下記者現場報道的形式,身歷其境,探訪水下古城。

【技術揭秘】

全景式探摸,有史以來規模最大

也是浙江電視媒體的首次水下直播

浙江衛視“探秘千島湖水下古城”直播項目負責人金彪告訴記者:多年來,對千島湖水下古城的探摸有過多次,最近一次是去年央視《探索·發現》所做的一期專題片,但這幾次探摸都是局部的小范圍探摸,而即將進行的此次探摸,是有史以來規模最大的一次全景式探摸,“對浙江電視新聞界來說,也是首次水下直播。”

攝像師一次最多只能在水下待20分鐘

相關人員在青島封閉訓練20多天

金彪提到的前幾次探摸,主要集中在獅城的北門方向,“因為整個獅城的地理位置是北高南低,北面的水深相對較淺,大概有二三十米,相對來說北門的探摸難度最低,光線條件也最好,而南面的水深則在五六十米,難度相對較大。”

而即將進行的這次水下探秘則是第一次幾乎全景式的大范圍探查,“整個獅城並不大,大概0.43平方公裡,不同方位有不同的特點。由於在水下,有一定技術限制,從人的角度來說,我們的攝像師、記者,並不是專業的潛水運動員,受水壓限制,每次下水只能在水裡待15到20分鐘,然後就必須上來減壓、休息,一天之內,如果身體狀況好,最多只能下水2次。”

就算是先進的水下機器人,因為受水下地理環境不清晰等條件所限,也不可能一下子就全部呈現整個古城的面貌,“所以這次直播,也是分階段、有重點、組合式地呈現。”

本次水下直播團隊由水下攝像師、水下記者和水下機器人組成。其中被金彪稱為“蛙人記者”的水下記者將嘗試在水下向觀眾播報所見所感,“為了准備這次的水下直播任務,非專業出身的記者還被專門安排到青島封閉訓練了20多天。”水下還會有燈光等相關技術人員輔助,專業的潛水運動員也會隨時待命。

【水下猜想】

水下的美麗古城即將揭開面紗

本次多天水下探秘,將探訪水下古城的不同區域

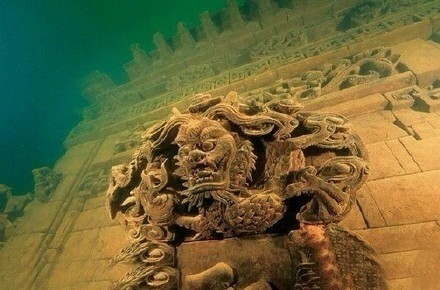

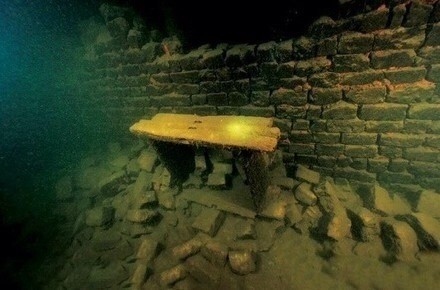

幾年前,曾經參與獅城水下探摸的潛水人員劉進勇贊歎:“潛水七八年,千島湖下面的這座古城是最美麗的!每次游進那座古城,看見那些做工精美的雕梁畫棟和用條石築成的厚實古老城牆,仿佛走進了古裝戲。”

當時的潛水員們發現,拂去牆上的淤泥,城牆石縫裡的石灰保存完好;氣勢宏偉的拱形西城門也完好地聳立在水中,還能開合。推開木制城門,上面的鉚釘和鐵環清晰可見。潛水員們還在湖底的淤泥中發現了“光緒十五年制”字樣的瓦當和一塊明代石碑。

距離上一次水下探摸已過去兩年,水下古城,你還安好嗎?

根據本次直播的計劃,4月27日—28日的直播,將圍繞獅城修建的城牆,對古城輪廓進行探摸。這座依山就勢呈“心”字形的古城牆,修建於明弘治十一年(1498年)。兩天的探尋,不知是否能夠看到城牆全貌?

4月29日的直播,將探訪古城的教育中心。這片被稱為儒學前的區域,根據記錄有一座孔廟、一個書院、五座旌節坊、一座龍立坊,還有一棵傳說中朱元璋倒插而活的柏樹。這些遺存是否安好?將是這一天的最大看點。

4月30日的直播,將探訪當時新安江流域的第二大商號“悅來行”,展示徽商文化對千島湖水下古城的深遠影響。

5月1日探訪的北門區域是最激動人心的。根據記載,當年獅城的拆遷是北少南多,北邊保存較好。相對而言,北門區域水深20到30米,是最淺的區域、能見度也最好,這裡是否會有讓人驚喜的發現,讓人期待!

鏈接 知道一下

·淳安縣城又稱賀城,始建於公元208年。古錢幣狀精工細琢的“商”字形門廊下成片的徽式大宅,昭示著這個新安江畔徽商商路樞紐的繁華富庶。古往今來,名篇佳作群集,人文古跡遍地。

·遂安縣城為唐武德4年(公元621年)遷至今遂安地界,因背依五獅山,故稱獅城。獅城水陸交通便利,乃浙西重鎮,洪秀全之弟洪仁玕曾率太平軍駐軍北門。城內有明清時期古塔、牌坊及岳廟、城隍廟、忠烈橋、五獅書院等古建築,還有歷代古墓葬。

(來源:杭州日報)

- 上一頁:走進寧波古建築看不一樣的寧波

- 下一頁:日本人怎樣修復國寶千手觀音?