泰寧:古城古街古巷的“書香”

日期:2016/12/14 17:55:46 編輯:古建園林

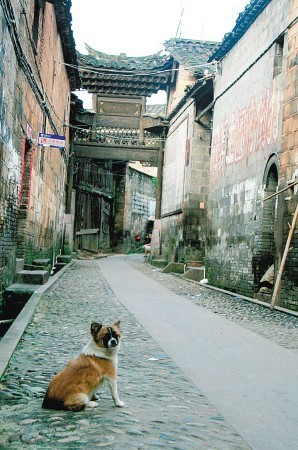

泰寧山靈水秀,孕育出的古城文化也是與眾不同的。泰寧的早晨是寧靜的,而泰寧人的生活是有節奏的。公園裡,有很多人在鍛煉身體,一些老人坐在石凳上悠閒自得地聊著天。濃縮在古建築群中的風情畫卷,浮世繪一般地滋潤小城人家,兩千多年來,沒有人願意炫耀這片小小的空間。

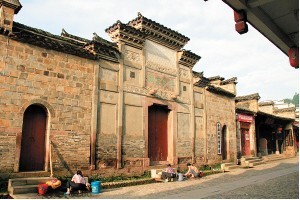

泰寧是地地道道的山城,滿目青山翠綠。以常人的審美觀,在青山翠綠之中,如配以紅瓦朱棟,這樣紅綠搭配,才更顯其亮麗與跳躍。然而,泰寧縣城的建築群,看不到紅瓦朱棟,而是以灰白與淺黑為主色調,以其獨特的徽派建築,仿造出極具江南風情的小鎮古民居群落。很奇怪泰寧地處福建,卻崇尚徽派建築,也許和其歷史淵源有關。

不知道是因為山水成就了泰寧,還是名人成就了泰寧。泰寧縣城人口不過10多萬,卻有“漢唐古鎮,兩宋名城”的美譽。泰寧建縣時不叫泰寧,而是叫“歸化”。到了北宋時期,當地的文人志士,認為“歸化”二字具有“感化歸順”之意,這有負茲土,於是一致要求改名。當地狀元葉祖洽集合民意,上書張郎中請奏皇上更名。哲宗皇帝以給孔府欽名的“國泰民安”中,取“泰民”二字,改為現在的泰寧。

此名泰寧,與其獨特的地理位置相當貼切。由於此縣地處偏僻,歷朝歷代的戰亂,從不波及此地。百姓泰然寧靜地,依山靠水休養生息。其日出而作,日落而眠,倒如生活在世外桃源之中。

據記載舊時的“歸化”:“民戶三萬,所出賦萬缗。”可見當時此地是相當的富足。因為生活富足,就有錢讓子孫讀書,所以泰寧也是文人名士輩出之地,代代相傳著孔子故裡之遺風。曾出現過“一門四進士、隔河兩狀元、一巷九舉人”的人文盛況,歷有“漢唐古鎮,兩宋名城”之美譽。

泰寧城曾是漢唐故地,但唐代以前的建築並沒有保存下來,主要的原因是有三條溪水穿城而過,遇到豐水年份,洪水決垣入城,房屋建築受洪水沖擊而坍塌。泰寧城過去有不少唐代鑿挖的古井,市井的規模在唐代已經形成,但到了明代,只剩下古城四周歷代遺留下的殘垣斷壁和鋪架在城中的渡橋。明嘉靖三十年重新修築城垣,於次年竣工。所以,泰寧古城保留下的建築物基本是明代修建的。

泰寧歷史上曾經出現過許多風雲一時的人物,比如狀元葉祖洽、鄒應龍,比如明朝天啟年間當官十年就晉升到一品而後急流勇退的傳奇人物李春烨。閩越王無諸曾在泰寧巡山狩獵,在死後被安葬於泰寧。南宋宰相李綱遭貶曾在泰寧隱居多年。中國著名思想家、哲學家朱熹也曾在泰寧生活過六年,創作了許多脍炙人口的詩文。明朝時還只是福建邵武知縣的袁崇煥就是在時任太僕寺少卿的江日彩(泰寧人)等人的力薦下才得以施展才華,走向人生的巅峰時刻,也才有了以後多少淒婉動人的傳說故事。

泰寧城中的建築不是一般意義的古民居。當你隨意走進一條老巷,隨意走進一戶人家,也許和古城人民就會有一次親密的接觸。抬頭到處是精美的宗族祠廟,家家戶戶的大堂上,供奉著“天地君親師”的牌位和先祖靈位,讓人回味客家人尊親重祖和對中原祖地深深的“尋根情結”。

燦爛的歷史,為後人留下了比比皆是的古跡和豐富的民間文學藝術精華。徜徉其間,你可在明朝兵部尚書李春烨的深宅大院裡品味“江南第一民居”的美輪美奂,這裡是江南保存最完好、規模最大的明代民居尚書第古建築群,這也是這個古城的精華。

建於明天啟年間的“江南第一民居”尚書第古建築群,年代跨度已逾500年,占地共12000多平方米,是明兵部尚書李春烨在家鄉建造的府第,大到門樓磚牆、石梁枋,小到窗框、斗拱、菱磚,到處镌刻了人物、飛禽、花鳥卷草等高浮雕圖案,刀法或圓活或豪放或簡約栩栩如生,無任何多余刀筆。與尚書第一牆之隔的是“繡衣坊”世德堂,布局合理,保存完好,古色古香,體現了明初建築的古樸大方。它一字排列,幢幢相接,廊門相通,建築精美絕倫、構件完整、規模宏大,可稱得上標出了泰寧古民居建築的高度。

現在全國各地打出“古民居”旅游牌子的不少,但多建於清朝至民國,真正建於明代的不多。泰寧明代兵部尚書兼太子太師李春烨的住宅“尚書第”,則連周圍的民居、古巷及古井一同完整保存下來,這在全國實在不多。

如果有機會參觀尚書第,不要忘了去觀賞梅林戲。看戲的地方與尚書第只隔著一條幾米寬的甬道,演出的是泰寧的梅林戲劇團,他們曾被國家文化部譽為“天下第一團”。梅林戲源於徽劇,近似贛劇,早期是用泰寧本地話演唱,所以也稱作土戲。藝人通過吸收本地的語言、民間小調和道教音樂,逐步形成了獨具特色的地方劇種,已有200多年的歷史。由於表演比較粗犷樸實、活潑诙諧,頗有濃厚的山歌韻味,所以很多泰寧當地人都會唱上幾嗓子,至今流行於閩、贛、浙邊陲,泰寧的梅林戲劇團不時也會被邀請到省外,一去就是二三個月。人們在橋燈輕靈中行走,聽梅林古戲之神韻,猶如在欣賞一篇飄逸恬靜的散文,並從心中真切感受到“采菊東籬下,悠然見南山”的怡然自得,同時又充溢著“小橋、流水、人家”那份江南所獨有的平靜與溫馨。

看著一幢幢林立的新派徽派建築倒也別有一番風味,城市雖小,晚上在景觀燈和輪廓燈的照耀下,小城彰顯熱烈的現代氣息。望著這青山綠水環繞著的江南古民居建築群,不由地讓人產生出這樣的感歎:只有智慧的人類,才能把這山這水這房,如此有機地鑲嵌在一起。清雅裡散發著儺舞的粗犷,現代的恢宏又透著古樸的厚重。

推薦閱讀:

東西長安街牌樓為啥移至陶然亭

霸陵橋 關公辭曹操美名揚

蘇州阊門北碼頭古城牆保護修繕工程正式啟動

黃山市發現一古橋 專家初步推測為明代建造

- 上一頁:不加修飾的美 在這裡發現

- 下一頁:普布曲桑:守護古格十九年