水墨平江的吳韻古風

日期:2016/12/14 17:38:48 編輯:古建園林

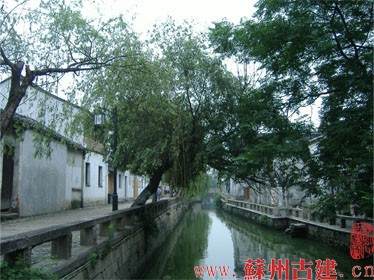

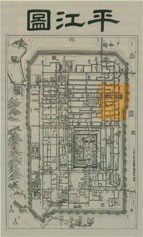

晚唐詩人杜荀鶴有詩雲:“君到姑蘇見,人家盡枕河。古宮閒地少,水巷小橋多。”在蘇州眾多的街巷之中,平江路被稱譽為蘇州第一老街,是蘇州古城風貌所在。不管是本地蘇州人還是到蘇州來的外地游客,有時間的話應該去平江路走走,因為那裡有一種美,體現了蘇州街巷的吳韻古風。

平江路像一個小家碧玉的蘇州姑娘,把含蓄的美隱藏在蘇繡、昆曲、評彈和水巷之中。如果說蘇州是一座歷史文化名城,那麼平江路則是這座城市的記憶。這裡距蘇州著名園林拙政園、忠王府、貝聿銘童年時玩耍的獅子林及他的封刀之作蘇州新博物館都近在咫尺。在平江路中張家巷轉彎便可到達全晉會館即如今的中國昆曲博物館,內有現存的蘇州唯一的一座古戲台。全晉會館旁還有一家庭院式的評彈書場,玩累了去裡面要杯茶聽聽評彈也是很有意思的事情。

有人說蘇州人是水裡養出來的,不錯,蘇州流水正是如此奇特。因此要欣賞平江路的美,最好是在下著小雨的午後。這裡的雨最纏綿,淅淅瀝瀝,如絲線雨簾,把整條路籠罩在一片煙雨朦胧中。聽著那絲雨的旋律,沉浸在詩詞的意境中,腦子裡灌滿了才子佳人的纏綿故事,耳朵裡叮當響著絲竹、琵琶聲。細雨中,隔著長滿苔藓的高牆,從偶然伸出牆頭的老樹叉丫間,說不定還可以碰到哪個從戴望舒的《雨巷》中走出來的撐著油紙傘的丁香姑娘。

清晨,平江路在晨霧中醒來。一路行去,你可以聽見洗漱聲、開門聲和晨練老人悠然自得的腳步聲,再加上不知誰家窗戶中傳出的吳侬軟語聲。白天,平江路出奇的寧靜,間或也可以聽到寂靜深處傳來一兩聲悠長的叫賣聲,游人至此,心境悠然而自得。一到黃昏,評彈和昆曲就成了平江路上的背景音樂。飯,要慢慢地吃,酒,要細細地喝,到酒微酣、耳微熱時,搖頭晃腦唱上幾句,真正是自我陶醉。夜色闌珊,平江路愈發顯得恬靜、柔媚而嬌慵,人在岸上走,舟在水中行,隱約之間聽到幾位蘇州老阿婆、老阿爹之間的對話:今天吃的蝦籽鲞魚蠻鮮的,雞頭米蠻嫩的……吳侬軟語,人也就不知不覺地醉了。

平江路像一個小家碧玉的蘇州姑娘,把含蓄的美隱藏在蘇繡、昆曲、評彈和水巷之中。如果說蘇州是一座歷史文化名城,那麼平江路則是這座城市的記憶。這裡距蘇州著名園林拙政園、忠王府、貝聿銘童年時玩耍的獅子林及他的封刀之作蘇州新博物館都近在咫尺。在平江路中張家巷轉彎便可到達全晉會館即如今的中國昆曲博物館,內有現存的蘇州唯一的一座古戲台。全晉會館旁還有一家庭院式的評彈書場,玩累了去裡面要杯茶聽聽評彈也是很有意思的事情。

有人說蘇州人是水裡養出來的,不錯,蘇州流水正是如此奇特。因此要欣賞平江路的美,最好是在下著小雨的午後。這裡的雨最纏綿,淅淅瀝瀝,如絲線雨簾,把整條路籠罩在一片煙雨朦胧中。聽著那絲雨的旋律,沉浸在詩詞的意境中,腦子裡灌滿了才子佳人的纏綿故事,耳朵裡叮當響著絲竹、琵琶聲。細雨中,隔著長滿苔藓的高牆,從偶然伸出牆頭的老樹叉丫間,說不定還可以碰到哪個從戴望舒的《雨巷》中走出來的撐著油紙傘的丁香姑娘。

清晨,平江路在晨霧中醒來。一路行去,你可以聽見洗漱聲、開門聲和晨練老人悠然自得的腳步聲,再加上不知誰家窗戶中傳出的吳侬軟語聲。白天,平江路出奇的寧靜,間或也可以聽到寂靜深處傳來一兩聲悠長的叫賣聲,游人至此,心境悠然而自得。一到黃昏,評彈和昆曲就成了平江路上的背景音樂。飯,要慢慢地吃,酒,要細細地喝,到酒微酣、耳微熱時,搖頭晃腦唱上幾句,真正是自我陶醉。夜色闌珊,平江路愈發顯得恬靜、柔媚而嬌慵,人在岸上走,舟在水中行,隱約之間聽到幾位蘇州老阿婆、老阿爹之間的對話:今天吃的蝦籽鲞魚蠻鮮的,雞頭米蠻嫩的……吳侬軟語,人也就不知不覺地醉了。

在時光歲月的轉換中,平江路像一位睿智的老者,雖閱盡了人間滄桑巨變,卻固守著自己特有的本色——原生態。

- 上一頁:無言的歷史從建築看榆次老城

- 下一頁:中西合璧的天香小築

熱門文章