廣東雅韶十八座

日期:2016/12/14 17:52:34 編輯:古建園林

前不久,“雅韶十八座”入選廣東省第三批古村落名單之列,參與申報工作的譚旭日告訴記者,這只是他為故鄉做的第一件事,接下來,他還要幫忙規劃和改造它,從而更好地保護這個距今已有256年的古村落。

記者日前走訪“雅韶十八座”,眼前依水而建的南北共三十六座古民居排列整齊、氣勢恢宏,殘留的雕梁畫棟依舊透著幾分古典雅致。盡管周圍已是雜草叢生,村裡住著不過數十位譚家老人,我們仍然能從古建築中品讀那已逝的光輝歷史。這裡究竟發生過什麼故事?“十八座”是何來由?認識“雅韶十八座”,我們從解讀它的前世今生開始。

地理坐標

雅韶十八座位於廣東省陽江市陽東縣雅韶鎮的東南部,距鎮中心區2公裡,境內一馬平川,河川縱橫,屬漠陽江下游出海口沖積平原地帶,亞熱帶季風氣候,氣候溫和,雨量充沛。晴朗天氣年均約280天,年平均氣溫攝氏22度,年最高溫度攝氏33度,年最低溫度攝氏5度。村中交通便利,距省道S365線1.5公裡、距沿海高速陽江東(雅韶)出入口3.5公裡,距陽東縣城和陽江市區僅一河之隔,到漠陽江邊和南海邊的直線距離約3公裡,村前有河川水道通往陽江市區,是水路交通時代的交通要道,附近3公裡處有口岸北津港,與外界海路相連。

歷史坐標

陽江雅韶十八座古村始建於清朝乾隆年間,至今已有250多年的歷史。陽江很早有一首民謠傳唱:“雅韶譚大昌,崗美李惟楊,上洋姚柄勉,織篢何五公,都系陽江大富翁。”民謠傳唱中的雅韶譚大昌公,是十八座古村先祖譚朝佐公的後代。由歌謠可見,當年的十八座古村顯赫一方,非常的風光。

失落的家族烏托邦

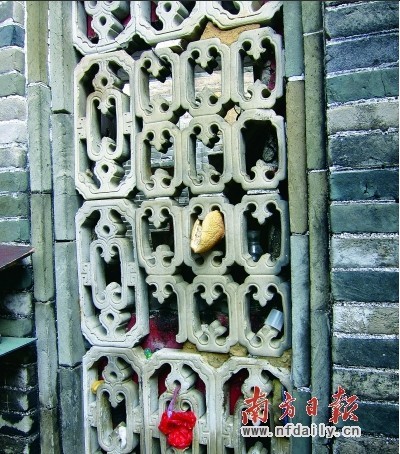

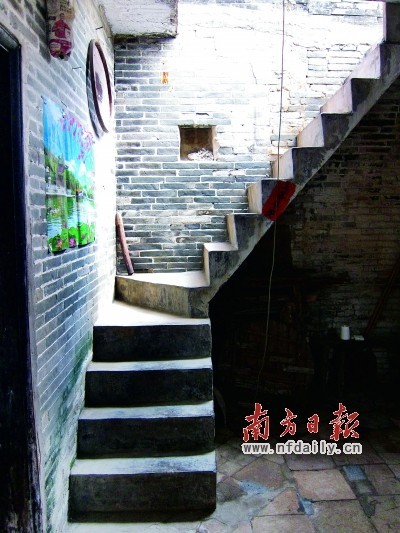

青磚、糖灰、杉木、筒瓦,十八座帶有“镬耳”的古建築距今已有256年,雕梁畫棟依稀可見,龍鳳朝陽的浮雕仍有殘留,我們能從中讀到已逝去的過往光輝。

西園村坐北朝南,南面是一方長塘,古村宛若一座城池,四周由旁屋、圍牆與門樓圍著,中有祠堂、水井,仿若一個與外界隔絕的獨立世界。村落中心部分是分成南北兩排的房屋,每座三家,北面六棟房屋共十八棟,是為“上十八座”,南邊下六棟是後建的,被稱為“下十八座”。村落主體布局如同兩個並排躺倒的“非”字,構成十分規整的巷道,巷道中,兩排房屋門戶東西相向,每座房間格局完全一致。

每座屋的山牆頂上,都有個高高聳起像镬耳一樣的圓拱形牆體,經歷歲月沖刷,部分“镬耳”已不復存在,在剩下的牆體上,我們還可看到幾處生動逼真的龍鳳朝陽浮雕,神采飛揚。它們除了增加恢弘氣勢之外,還有隔火防火之用,旁邊的房屋萬一失火,火苗也不能竄到隔壁房屋的瓦面上。

將每棟房屋建得一模一樣,實際上體現了創建者譚謂身為父親的一片苦心。為的是不讓兒子感到半點偏愛之心,讓他們能更和諧的相處,讓家庭更和睦團結。這個獨立而功能齊全的家園,有耕地、糧倉、菜地、魚塘、水井、家畜飼養場,也有碾坊、油坊、豆腐坊,還有數千平方的農貿市場,被稱為“賣魚行”,譚氏家族在此繁衍生息,在此過著與鄉村隔絕的日子。五邑大學文學院教授鳳群對此這樣解讀:這曾經是一個牛販子父親為自己子孫們所設計創建的家園,他用農耕時代的父權思想與獨特創意,鑄造了一個古老的家族之夢,一個家族烏托邦。

村中的族譜記載道,這座近300年歷史的封閉式舊宅院,反映了一種財富以及世俗生存的自我設防。這種設防,起因於憂患意識,而終止於封閉心理和生活狀態。舊宅的主人從商致富,一方面享受美好生活,另一方面又對於這種生活與農業社會的准則和身份要求不相符合而深懷不安和戒心,將宅院建在鄉村,表示他們是村中一員,然而他們奢華的生活又與鄉村格格不入,將自己與鄉村生活拉開,他們自己過著階級封閉的生活。這種生存的矛盾狀態,也就成了子孫後代們逐步走出舊宅,向外發展的原因。十八座的子孫後代後來逐步離開舊宅走向城市,而今只有三十幾位老人留守老宅。

推薦閱讀:

山西碛口古鎮

阜陽袁寨鎮傳承千年文化魅力

東莞塘尾清代古村

夾縫中生存的雲南巍山古城

期盼旅游旺地的誕生

譚旭日是譚氏家族後代之一,從去年開始,他便放下自己手頭的工作,全身心投入到“十八座”的古村落申報中來。今年9月,“雅韶十八座”順利入選廣東省第三批古村落。而今,譚旭日天天為如何建設家鄉古村落而奔走操勞,他說,不僅希望現住的村民們能受惠於古村落改造,更希望到訪的人們能到這裡讀懂一段興衰歷史。

他表示,目前已向政府提出建議,希望政府部門對“雅韶十八座”古民居進行總體規劃,進行整體開發,作為陽江文化旅游產業園區的一部分。

快滿88歲的譚老伯是譚氏家族的第二十三代,也是目前西園村內年紀最大的一位老人。他的兩兒三女如今都在陽江市區工作,剩下他和老伴留守在“十八座”的老宅中。他說,與其看到這些老屋被改得面目全非,或被全部拆除,他更願意看到“十八座”經過翻修整頓後,成為一個旅游景點,吸引更多的人來參觀,來了解歷史。如有需要,他也願意遷走,成全一個旅游旺地的誕生。

據譚旭日透露,目前陽東縣雅韶鎮雅韶村已經出台了創建名村的有關方案,將從整治村場環境、拓寬村場道路及安裝設置下水道、綠化美化村場環境等幾項工作著手,完善基礎設施建設。譚旭日說,只有在基礎設施逐步完善的前提下,才有可能進一步開發旅游。

“十八座”的光輝歲月

為了進一步了解關於“十八座”的歷史真相,我們采訪了雅韶村村志主編譚飄,在他的講述中,我們更清晰地看到那段輝煌璀璨的時光。

“十八座”的由來

這裡帶有“镬耳”的古建築群是由該村的大富翁譚謂在清乾隆二十二年所興建的。由於他很有經商頭腦,適逢乾隆盛世,生意一直做得很順利。據說四面八方收購來的牛群,無論是什麼牛,甚至是染上瘟疫的病牛,只要經他的精心飼養,再在村前長塘水裡浸一下,全都奇跡般地好了,而且變得膘肥體壯,所以他的生意興隆。譚謂有了大筆積蓄後,便買了一大片土地,准備圓建房子的夢想。乾隆二十二年秋,他帶司事“阿福”搭圩渡來到江城興仁路馬家建築行購買建材。阿福高大魁梧,打扮入時,彬彬有禮,而譚謂腰插旱煙管,衣裝短打,滿面胡須,粗手大腳,穿著一條莳良布牛頭褲,與農夫無異。店主認定此人為阿福的“跟班”,認定阿福是貴客,連忙招呼入座敬茶,譚謂亦尾隨入座後,即問馬老板:“貴店建築物品是否齊全?”馬老板見他寒酸,不似主人,不甚答理,只向阿福敬茶,譚謂見受奚落,一時興起,大聲喝問,老板才淡淡說道:“看你這模樣,哪裡有錢建大屋,我在做生意,請勿開玩笑,如果你真正能買材料,我可買一送一,本人字字千金,決不食言。”這時精明的阿福接口說:“馬老板此話當真?”答道:“絕無戲言!”阿福說空口無憑,馬老板即叫備文房四寶侍候,這時馬老板又開腔了:“如果這兄弟開玩笑,拿不出錢來,我要罰他請客三天。”接著即席揮毫:如果客官購屋料一座,本店送一座,買一送一,買二送二。如果客官純屬戲言,罰請酒三天,本人絕無戲言,一字千金,此據。二人畫押後將字據藏好,譚謂立刻叫阿福打開草席袋,一齊交足九座大屋材料款給馬老板。馬老板一見,目睜口呆。譚謂便拿當日所運回的木料興建了“上十八座”。後來,他又在“上十八座”的前面隔開一條大巷,再建了18座同樣的房屋,此為“下十八座”。

在上下十八座西南面約1裡路處有一個叫“爛寨”的村子,亦屬於此建築群的一部分,專門建有糧倉,另有數十畝耕地,三口魚塘,五個菜園,以及數千平方米的“賣魚行”,其中包括豆腐坊、碾米坊、家禽飼養場等。而這個大莊園周圍則高牆圍繞,南面有三口魚塘,像護城河一樣,成了一道安全屏障。

牛販譚謂的生財之道

實際上,被木料老板輕視,不僅因為譚謂本身是個行事低調絕不露富的商人,還說明在當時一般人眼裡,牛販子沒有什麼社會地位,發不了大財。譚謂建房的巨款從何而來呢?其實他另有生財之道。在譚氏後人的眼中,譚謂的成功不僅與他自己的精明靈活有關,還和他身處乾隆盛世息息相關。史料記載,清乾隆二十二年(1757年),乾隆皇帝下诏關閉浙江寧波、福建漳州和江蘇雲台山三地口岸,只保留廣東廣州一地口岸,歷史上稱為“一口通商”時期。廣州的運載貨物的船隊,全部從位於廣東省西南部雷州半島的徐聞出海,徐聞是當時海上貿易的出口港。唐《元和郡縣圖志》記載:“漢置左右侯官在徐聞縣南七裡,積貨物於此,備其所求以交易有利,故諺曰:欲拔貧,詣徐聞”。陽江,古稱高涼,屬南海郡。陽江港自古就是海上交通要道,是海上絲綢之路的一個重要中轉港。按當時的航海技術,從廣州到徐聞至少也要十天到半個月,而廣州至徐聞的海上航線,陽江是必經之路,也是補充給養的補給港和貨物中轉的中轉港,陽江因此而迎來空前繁榮的時期。據聞,譚謂在做牛販生意的同時,也做糧食生意,而且越做越大,越做越好。後人推測,譚謂的生意與當時陽江繁榮的海上貿易不無關聯。或許在給陽江港浩浩蕩蕩海上船隊運送補給的大軍中,就有譚謂的牛群與運糧的車隊。

推薦閱讀:

山西碛口古鎮

阜陽袁寨鎮傳承千年文化魅力

東莞塘尾清代古村

夾縫中生存的雲南巍山古城

- 上一頁:宜賓回望樓東古鎮

- 下一頁:阜陽袁寨鎮傳承千年文化魅力