泰寧大源千年古村

日期:2016/12/14 17:43:10 編輯:古建園林

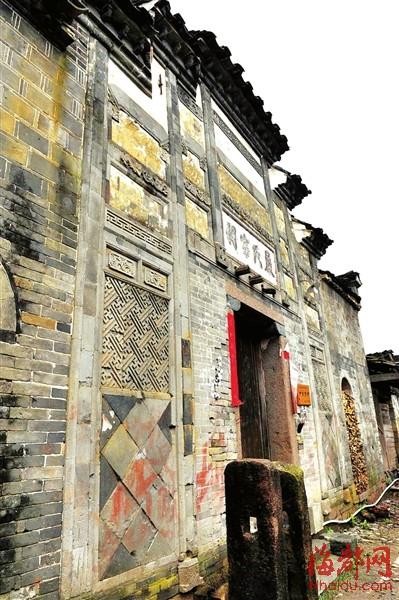

宗祠門口還保留有古代的拴馬石

大源古建築是閩西北客家建築的典型代表

古宅商鋪都依進京必經古道而建

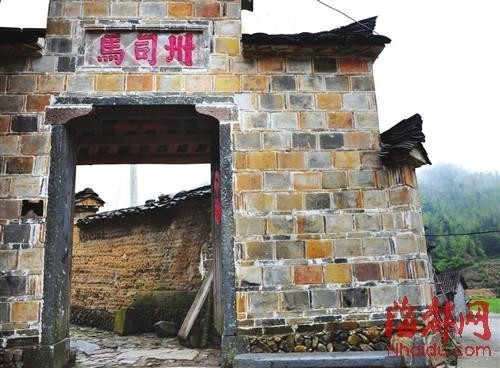

這個古建築的主人曾任職州司馬

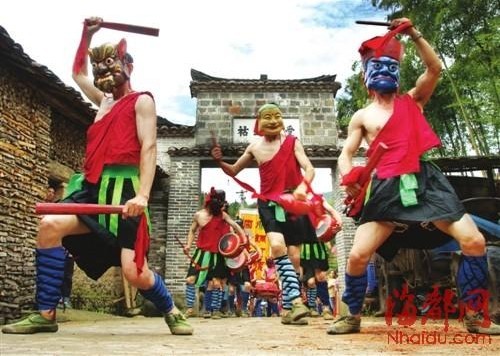

大源傩舞已入選省非遺名錄

泰寧縣新橋鄉大源村,這個山清水秀的偏僻小村子,居然已有千年“村齡”,令人吃驚。南唐時期(公元937年),大源村先人嚴續在朝廷做官時遭人誣陷,被囚獄中,後得貴人相助只身逃到大源村,此後嚴姓就在這個小村落裡繁衍生息。

大源村因北倚江西黎川、東鄰邵武、西毗建寧,曾是泰寧周邊地區通往江西黎川的必經之路,成為跨省的要塞之地。清代之前,這個村常住居民已有數百戶,建有圩場、飯莊、酒樓與客棧,連當時郵路也是經此地到江西黎川德勝關;莘莘學子亦是經行村中驿道赴京趕考,繁華之景令人神往不已。

歲月變遷,如今的大源仍存有眾多文物古跡;一度失傳的“傩舞”、“赤膊龍燈”也在近年復活傳承,並雙雙入列省級非遺名錄。2010年,大源村入選“中國歷史文化名村”。

村支書嚴建華說,村裡現正在編制歷史文化名村保護規劃,希望盡快對古建遺存進行修復性保護。

山水映襯大源古建別有韻味

藏在群山之中的大源村,終年雲霧袅繞,四圍是茂密的大樹林,一條10裡長的古驿道靜靜地穿村而過,驿道鋪滿鵝卵石,石縫之間布滿青苔,村中的古建基本是依著驿道兩側而建,尋著驿道可感受大源千年之遠的古風古韻。

經過中原歷次大遷徙,村子這一帶聚居起了不少客家人。大源村的古建築形式以民居為主,其中保存較為完整的有20余處。古民居與周邊的村落環境完美結合,青磚黑瓦倒映清水之中,與山林之景相互映襯,表現出山地村居的樸素與凝實。而民居多為前後一至二進合院式,依山而建,層層遞高,屬閩西北客家建築的典型代表。戴氏官廳是其中的代表。官廳主座建築由左右並列的三條軸線組成,每條軸線上分布前後三堂。建築始建於明後期,清乾隆年間重修主座前堂、正堂局部,後堂仍完整保持明代原貌。

上、下大源各有三個建築群,即是上大源村的南溪廟、文昌閣、三聖廟組群,以及下大源村的隆興廟、永安殿、奎星閣組群等。其中,文昌閣跨古道而建,四面開門,亭南、北兩門臨路,北額“章閣”、南額“文亭”,寓“文章”兩字於其間。頂部攢尖,上覆寶葫蘆頂,古舊樓上供奉孔子一像。文昌閣與鄰近的南溪廟為赴京考生必拜之景點。

立身於全村至高點,瞰覽全村,6處古橋依溪而建,20多處古建均依山構築,掩映於翠樹叢中,景致優美,別有韻味。

復活傳承大源非遺重煥異彩

傩舞產生於3000多年前的殷商時期,是古代驅邪鎮魔的一種巫舞,由於歷史悠久,流傳於民間的漸少,故被視為研究人類學、民族學、民俗學的活化石。

傩舞演出我們先前都見過,但到了大源才知這裡是福建傩舞的發源地與傳承地。傩舞在大源已傳承千年,但後來逐漸沉寂消失了41年。1995年,泰寧縣進行民俗文化調查,獲知大源村有古傩舞後,對這朵古民俗奇葩進行了緊急搶救,村民嚴建華等年輕人再次組建起傩舞表演隊,讓這一“活化石”重新煥發異彩。

大源傩舞表演內容豐富多彩,動作悍猛奔放,既有反映原始社會勞動、生活、戰爭的場景,也有驅疫趕鬼、招財進寶、祈求豐年等歡快的舞蹈動作。2005年,大源傩舞被列入首批福建省非物質文化遺產代表作名錄。

除了傩舞,大源另一個省非遺項目是“赤膊龍燈”。舞龍燈始於宋熙寧(1068—1077)年間,相傳至今已有900余年。大源龍燈因未加燈罩而得名“赤膊”。“赤膊龍燈”有兩條,上大源、下大源各一條,分為“公龍”、“母龍”。正月時節,在夜色朦胧中,遠處望去,龍燈宛如一條數百米熊熊烈火的“長龍”,蔚為壯觀。

隨著泰寧旅游事業的發展,大源傩舞、赤膊龍燈也作為旅游文化元素被挖掘發展起來,逐漸演變成為泰寧傳承歷史文化、發展旅游事業的一大亮點。

推薦閱讀:

四川黃許古鎮

查濟古村:深山幽谷中的璞玉

廣州朗頭古村

傳統民居福州朱紫坊街區