清華園

日期:2016/12/14 13:29:27 編輯:古建園林

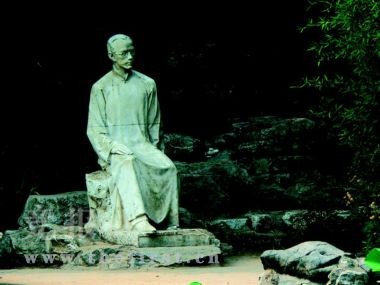

1910年,用庚子賠款在清華園建起了“清華學堂”,後來又將近春園也囊括進來。英法聯軍火燒圓明園時,也殃及了近春園,所有建築盡毀,那時已成廢墟,非常的荒蕪。近春園的核心景觀是一池荷塘環繞的小島,一孔漢白玉拱橋與岸相接。清華人將近春園有以“荒島”稱之,但更多的是稱為荷塘,因為此處正是清華大學著名教授朱自清先生創作的散文名篇《荷塘月色》中所描寫的荷

塘。見景思人,朱自清先生的作品和人品都該是楷模。

如今,經過治理修整後的近春園,已是清華師生共享的一處休閒場所。盛夏時節,荷塘裡滿眼的綠色,之中點綴著的無數朵盛開的荷花,的確很搶眼。還有那空氣中都彌漫著的淡淡的清香,更讓人心醉。此時的荷塘,不復朱自清先生筆下昔日的彷徨與惆怅的情境。

古月堂和工字廳是清華園中幸存下來的古建庭院,只一巷相隔,均在近春園荷塘以東。古月堂初建於清道光年間,它的垂花門最具特色,早年曾是清華園主人的書房,清華學堂建校後被用作教師宿捨,梁啟超和朱自清等文化名人都曾在這裡居住過。

工字廳原稱工字殿,是建校前的清華園主體建築,始建於清,其前、後兩殿間與短廊相接,俯瞰呈似工字,故得此名。其庭院門前有座小石橋,門兩邊各有兩尊大石獅,門額上匾書“清華園”三個大字,據說是鹹豐御筆。院裡,曲廊折轉勾連,奇花異石間雜庭中,頗為古典雅致,實是幽靜。初建時是供皇室貴胄們歇息閒逸之所在,現今是清華大學領導辦公區。工字廳後有“水木清華”匾額,一副楹聯分於兩側,所曰“非凡境”也好,“是仙居”也罷,清華園有此吉言佳句襯托更顯百年學府地靈人傑之氣象。

行走於清華園中,建於1917年的清華學堂大禮堂是不能不去的,它在今天的清華大學西區的中心,以莊嚴傲岸著稱,歷來被清華師生視為自己的精神象征。清華大禮堂雖然夠不上雄偉壯觀,但它所透出的堅毅和樸實氣質與“自強不息、厚德載物”的清華校訓是契合的。大禮堂前草坪更是清華學子們缱绻眷戀之所,它也見證著清華的歲月滄桑。如果不在此地留影,恐怕真算是白來了一趟清華園啊。

清華園

○水木清華之典出

清華園最早為清代鹹豐皇帝所賜。

今“清華園”工字廳後面的匾額題“水木清華”四字,兩旁有對聯一副,曰:

檻外山光歷春夏秋冬萬千變幻都非凡境;窗中雲影在東西南北去來澹蕩洵是仙居。“水木清華”四字典出晉謝叔源的《游西池》詩,“景昃鳴禽集,水木湛清華。”“湛”為澄清之意。因工字廳後有池,故有謝氏詩句,題為“水木清華”。

- 上一頁:禹王台

- 下一頁:極致奢華的世界五大宮殿

熱門文章

熱門圖文