閩西連城 幽雅的脈脈風情

日期:2016/12/14 17:54:00 編輯:古建園林

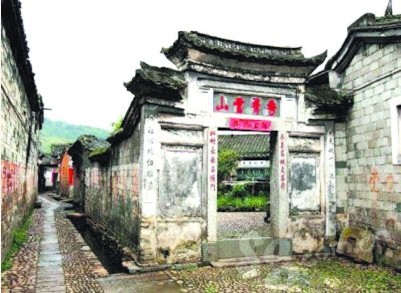

培田人重視門廬構造,有“三分廳堂七分門廬”之說

連城是閩西的一座小城,春天裡的一次短途旅行來到這裡,走進幽雅與開放並存的培田明清古民居,仰望青巖河上如騰空蛟龍般的雲龍橋,深入天寨尋奇探幽,連城的風情出乎意料。

彌漫書香墨氣的培田古民居

位於福建省龍巖市連城縣宣和鄉的培田古村,因其保存完好的明清古建築群而聞名。同樣是客家民居,培田的建築風格迥異於早已名聲在外的土樓。相比於土樓的封閉和堅固,培田民居則顯得開放和幽雅。

被青磚風火牆包圍顯得古樸厚重的繼述堂,是很能代表培田民居“九廳十八井”結構特點的一座高堂大屋。這種獨具風格的客家大院針對南方多雨潮濕的氣候,在中原庭院式建築模式的基礎上加以創新而成。屋內有天井,木、磚雕也頗為精美。盡管廳多井多房多,卻井然有序,通風采光也皆上乘。廳與廳之間既有通道相連,又有門戶隔阻,使之各成單元,既利於大家族聚族而居,又不妨礙小家庭各享天倫。

地面上用鵝卵石砌成的各種圖案是培田古民居的一大特點。最常見的圖案是古錢,不管豪宅還是小屋,其門口、天井、通道等大多有它的身影,既有鎮邪扶正的意思,又為提醒族人商農並重。除此之外,還有中國結、瑞獸和八卦圖等多種圖案,無不潔淨漂亮。

穿行於鵝卵石鋪就的滿是碧苔的巷道,門樓上的各式楹聯彌漫著濃郁的書香墨氣。“善居室惟懷完美,好讀書立志修齊”“積德潤身如積玉,遺書教子勝遺金”,諸如此類的對聯可見培田的文墨之鄉絕非徒有虛名。

在書香習氣下,這裡的居民依然保存著一份“清高”的審美。

“飛”向雲霧的雲龍廊橋

閩西多山多水多險阻,廊橋以它獨特的風姿,或橫跨在險灘絕壁之上,或靜臥在村落市井之中。位於連城縣羅坊鄉的雲龍廊橋就是閩西的廊橋中非常出色的一座。

雲龍廊橋橫臥在青巖河之上,它的一頭“臥”在農田邊,另外一頭“飛”向對岸雲霧缭繞、層層疊翠的峭壁,在巨石前戛然而止,壯觀的氣勢讓人忍不住從心底發出一聲驚歎。

雲龍廊橋建於明朝崇祯(1634年)年間,清乾隆三十七年(1772年)重修,幾百年的風雨剝蝕讓它顯得更加古樸雅致。在廊橋的首尾兩端各豎一座牌樓式橋門,斗拱高疊,歇山脊頂,氣勢不凡。六座花崗巖砌的橋墩承托著暗紅色的橋身,橋頭翹起的飛檐仿似張揚的龍首,又因常有雲霧缭繞在古橋間,把橋裝飾得如騰空的蛟龍,便是“雲龍橋”得名的由來。

橋廊中間突起一座飛檐翹角的六角攢尖頂閣樓,第二層為“文昌閣”,第三層稱“魁星閣”。踏著被歲月打磨的十分光滑的鵝卵石走入有木廊遮風擋雨的甬道,登上樓閣極目四望,清風送爽,橋下流水潺潺,羅坊青山碧水盡收眼前,心曠神怡。

天寨尋奇探幽

天寨是連城冠豸山風景名勝區的一部分,但比主景區要清幽得多,還保持著原生態的質樸和水靈。上山先要經過一段被農田包裹的田間小路,剛剛下過一場雨,雨後的田野清新而又充滿生機,不遠處的一座座山峰在雲霧間若隱若現。

沿著林間蜿蜒的石階行進,走到山腰處回頭遠眺,薄霧如輕紗般升騰在遠處的群山之間,山腳下一壟壟綠油油的農田拼成一幅純天然的美麗圖案。走在綠意無垠的老林裡,路兩邊不時有野花闖入眼簾,散發著山野的芬芳。

走走停停間,來到一個峽口,沿著護欄一步步往下到達谷底,一溪細流在此匯成清澈的潭水,人們稱之“女兒澗”。這是當年修築山寨時,女人們為修寨的漢子洗衣送食的地方。過了女兒澗再往前就是摩天嶺,而上山的石階是最險要的地方。

拽著鐵鏈護欄,小心翼翼地攀緣而上,摩天嶺的四周盡是萬仞深澗,每爬一段路就回一次頭,漸漸有了“一覽眾山小”的感覺。“北夷(武夷山)南豸(冠豸山),丹霞雙絕”,這裡的山是典型的丹霞地貌。

“險、奇、壯觀”是天寨自然景區的“三絕”,“險”在摩天嶺,“奇”與“壯觀”分別在壽星石與水門牆,濃霧讓我們與這兩個景觀擦肩而過。但此行已經為山勢的雄奇所折服,在山風和野花的清香中陶醉,足矣。

推薦閱讀:

西安藍田穆氏民居群

藏在深閨人未識的梅州古村落

福建武夷古村小鎮

雲南麗江束河古鎮