北京頤和園(圖)

日期:2016/12/14 13:30:01 編輯:古建園林

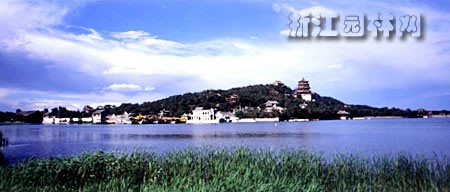

頤和園位於北京西北郊海澱區,距市中心約15公裡,主要由萬壽山和昆明湖組成。頤和園的營造始於金代,元明時期,這裡以優美自然的田園景色成為“壯觀神州第一”的游覽勝地。經元、明、清三個朝代的擴建和改建形成現在的規模。

頤和園清乾隆年間稱為“清漪園”。公元1860年(清朝鹹豐十年),清漪園與圓明園等著名皇家園囿一起被英法聯軍焚毀。園內數以萬計的文物珍藏皆被搶掠一空。公元1886年(清朝光緒十二年),慈禧太後挪用海軍經費等其他銀兩,在清漪園廢墟上重新修建並於1888年改園名為頤和園。1900年,頤和園又遭到英、美、德、法、俄、日、意、奧八國聯軍的野蠻搶掠和破壞,1903年重新修復。

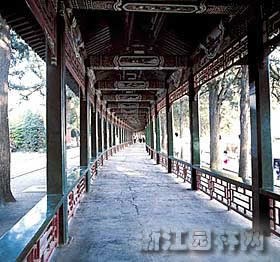

頤和園總面積達294公頃,其中水面占四分之三,園內有古建築三千余間,面積約七萬平方米。頤和園內的建築結構皆以自然山水為基礎,其建築形式多模擬江南名勝古跡,或肖其意,或仿其型,因地制宜地創建了眾多絢麗恢宏的廊、橋、亭、榭,殿、宇、樓、台。

頤和園的正門為東宮門,它坐西朝東,宮門內外南北對稱建有值房及六部九卿的朝房。由宮門進入仁壽門,是以仁壽殿為主的朝政建築,為清朝帝後駐園期間處理政務的地方。仁壽殿西北方分別建有慈禧太後看戲用的德和園大戲樓,光緒皇帝及皇後居住的玉瀾堂與宜芸館,再往西數十米就是慈禧太後的寢殿樂壽堂。

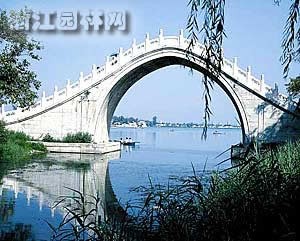

萬壽山南麓,金黃色琉璃瓦頂的排雲殿建築群在郁郁蔥蔥的松柏簇擁下似眾星捧月,溢彩流光。這組金碧輝煌的建築自湖岸邊的雲輝玉宇牌樓起,經排雲門、二宮門、排雲殿、德輝殿、佛香閣,終至山顛的智慧海,重廊復殿,層疊上升,貫穿青瑣,氣勢磅礴。巍峨高聳的佛香閣八面三層,踞山面湖,統領全園。其東面山坡上建有轉輪藏和巨大的萬壽山昆明湖石碑,西側建築是五方閣及聞名中外的寶雲閣銅殿。蜿蜒曲折的西堤猶如一條翠綠的飄帶,萦帶南北,橫絕天漢。堤上六橋,形態互異、婀娜多姿。浩淼煙波中,宏大的十七孔橋如長虹偃月倒映水面,涵虛堂、藻鑒堂、治鏡閣三座水中島嶼鼎足而立,寓意神話傳說中的“海上三仙山”。在湖畔岸邊,還建有著名的石舫,惟妙惟肖的鎮水銅牛,賞春觀景的知春亭等點景建築。

萬壽山北麓,地勢起伏,花木扶疏,道路幽邃,松柏參天。重巒疊嶂上,仿西藏寺廟建造的四大部洲建築群層台聳翠,雄偉莊嚴。山之腳下,清澈的湖水隨山形地貌演變為一條舒緩寧靜的河流,順地勢而開合,依山形而寬窄。兩岸樹木蓊郁,蔽日遮天,畫棟雕梁,時隱時現。後溪河中游,模擬江南水肆建造的萬壽買賣街鋪面房,鱗次栉比,錯落有致。錢莊、當鋪招幌臨風;茶樓、酒館畫旗斜矗。沿河東游,水盡處,聞溪流琮琮,如琴如瑟,是為諧趣園。小園環池而築,游廊相連,廳堂樓榭,精致典雅,“一亭一徑,足諧奇趣”。

頤和園集中國歷代造園藝術之精粹,是中國園林藝術史上的裡程碑。古往今來,它以其無與倫比的園林藝術魅力傾倒了無數中外游客,被人們贊譽為“人間天堂”。

- 上一頁:北京圓明園(圖)

- 下一頁:北京故宮慈寧宮南花園(圖)