東莞茶山南社古村

日期:2016/12/14 17:52:47 編輯:古建園林

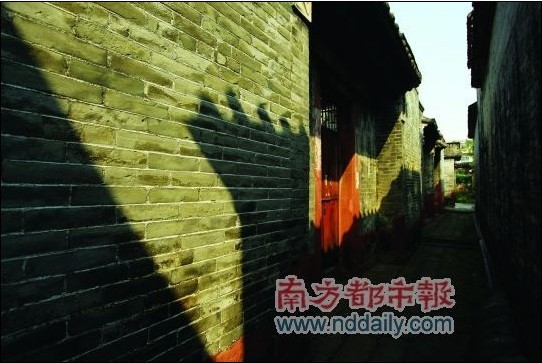

古老的巷子

自從中國人民交完了生活費還能存留下一些錢之後,旅游就成了眾望所歸的活動。不管是閒雲野鶴的背包客,還是走過路過好歹看過的跟團人士,從名勝古跡到自然風光,但凡有點名氣,都架不住全國人民的熱愛,於是乎人頭攢動、叫賣不絕,麗江成了納西版的北京路、周莊成了賣蹄膀一條街。

自從中國人民交完了生活費還能存留下一些錢之後,旅游就成了眾望所歸的活動。不管是閒雲野鶴的背包客,還是走過路過好歹看過的跟團人士,從名勝古跡到自然風光,但凡有點名氣,都架不住全國人民的熱愛,於是乎人頭攢動、叫賣不絕,麗江成了納西版的北京路、周莊成了賣蹄膀一條街。葉公好龍者慨歎著夢想之地一個不落地淪陷,痛心疾首。

張雨生的《我是一棵秋天樹》其中的一句歌詞一直都是真理———“最美的在心不在遠處”。離廣州不遠的東莞有個茶山鎮,茶山鎮裡有個南社村,正經八百的天然古村落,沒有游客、沒有飯館,據說方圓幾裡之內連客棧都沒有,但這裡的村民卻是貨真價實的,南社就是他們代代生息的地方。

始於宋朝依水而建

雖然東莞成名甚晚,但時光並不會放過任何一個角落。位於東莞茶山的南社古村就始建於宋朝,1275年謝氏始祖謝尚仁為避戰亂遷居這裡,千年過去,子孫繁衍,變成了族譜裡輩分最老的一個名字,留下面積96000平方米、祠堂30座、廟宇3座、古民居250多間、古井40多口的古村,雖然依舊長期居住在這兒的村民越來越少,但歷史文化名村、重點文物保護單位、廣東最美麗鄉村、中國景觀村落等加冕卻越來越多。流變如此,引人唏噓。

西門城樓是南社村的正門,雖然是後修的,但依然不失古樸。圍牆建於明崇祯十七年,從西門城樓開始向南至南門城樓,城樓上還配置了防御的武器。在《謝氏族譜》中記載了多起村民遭流寇騷擾、掠奪事件,據說城樓和圍牆就是因此而建,雖然多數已經湮滅,但遺跡還在。

進了大門,天地豁然開朗,就像武陵人初入桃花源,撲面的古韻把你從頭到腳完整包裹,卻並不夾帶給你其他游客的摩肩接踵和旅游紀念品兜售時的人聲鼎沸,這基本就是看古裝劇的待遇啊。和所有古鎮一樣,水系是本,南社裡,一條長池塘波光滟潋,從村口一路鋪陳去遠方,想必當年應該是活水。這一段流波依次被慶豐橋、石板橋和豐收橋三橋分割,從西向東,分別名為西門塘、百歲塘、祠堂塘與肚蔗塘,從名字看依然是舊式的富貴安詳。橋上的人,橋邊的樹又成就了別的構圖。

以水為軸,村子緩緩展開,臨水的是祠堂,間雜商鋪,深入巷子,才是民居。放眼望去,整個村子呈現出一種灰撲撲的紅色,水中的倒影映襯下,更多了海市蜃樓的夢幻感。沒有新漆的大門,也沒有招攬生意的燈籠,老樹歸鴉、灰瓦石橋、綿綿古意。

看祠堂歎流芳

南社裡保存最好的大屋都是祠堂,其中謝氏大宗祠、百歲坊祠、社田公祠(百歲翁祠)、謝遇奇家廟、資政第等是代表性的建築。

謝氏大宗祠修大門的顏色已經剝落,但大堂裡已經貼了時新的地磚,是上世紀九十年代村民自發維修的結果。因為謝家只出過進士,按規制祠堂只有屋脊和屋檐能用綠瓦,屋頂是沙紅的素瓦,同樣是借著那次維修,也都換上了綠瓦。方井處還是保留了古老紅砂巖地磚,粗粝的面貌告訴你時間來過。時間足夠,可以停下來慢慢看牆壁、走廊或屋檐的木雕,歷史人物造像給你說故事,花鳥魚蟲圖案讓你欣賞美。

和所有宗祠一樣,供奉祖宗牌位,召集聚會都會在此,算是當年村民活動的重地。現在村中百分之九十五以上的村民都姓謝,逢年過節還會有傳統的儀式,相當可觀。

深巷內藏家廟

南社不大不小,人口又少,最適合無目的地閒逛,在古巷中偶遇謝遇奇家廟,稱得上“遇奇”二字。謝遇奇晚晴人,官至總兵,為左宗棠副將,先後兩次西征平叛。慈禧太後御封謝遇奇為建威將軍,榮膺一品,家廟也是朝廷特批的。一般家廟正面僅牆基為紅砂巖,但謝家的通身紅砂巖,連門檻都為整條麻石鋪就,高屋建瓴。廊檐、窗棂的木雕都相當精湛。在家廟中,兩盞宮燈不得不看,據說是謝遇奇六十大壽時,慈禧太後為了褒賞其功績而御賜。

沿著古巷,一路走來,逐漸發現以南社村為代表的東莞水鄉特色的古建築群與“客家圍”、“潮汕大屋”大有不同,每一民居都單家獨戶稱“家廟”,“家廟”前有水井、麻石小巷。每家的麻石小巷都由一條小水道間隔。家廟也多為四柱三間三樓磚石牌坊式建築,歇山頂,檐如斗拱、門額上配有精美木雕,極具特色。

老藥鋪前冥想

百歲塘旁的那棵大榕樹,不只大,而且老,已經四百多歲了,朝代更迭據說曾讓它幾度枯榮。據村中老人說,抗日戰爭時期,自從日軍占領了南社,當時這棵榕樹就突然變得病怏怏的,形容憔悴,枝葉枯槁。但當日本投降,軍隊撤出村子後,古榕樹很快就恢復了生機。

樹旁有家叫“碧海號”的藥鋪,木板門兩邊寫著“藥有君臣”、“醫無貧富”,字跡已經模糊,但懸壺濟世的精神卻不滅。據說此鋪建於民國初期,也有自己的獨門秘方,村中男女老少,患病者登門不少。

坐在古榕樹下、老藥鋪前,看著村裡人下棋,看孩子們騎單車,看偶爾有一兩個姑娘穿上古裝拍照片,看祠堂門前一個個的石碑上寫著“某年某月某日某某某中進士”。想著由於買了車沒地放,年輕人幾乎在村中絕跡,想著這樣的地方會不會最終還是躲不過城市化的進程,想著我們現在住的房子百年後是否還有被人欣賞的價值,然後,太陽就變成了夕陽。

推薦閱讀:

廣州耕讀傳家的朗頭古村落

探訪鶴壁淇縣古村纣王殿

溫州順溪歷史文化名鎮名村

廣東羅浮山下600年古村落

- 上一頁:嘉善西塘千年古鎮

- 下一頁:廣州耕讀傳家的朗頭古村落