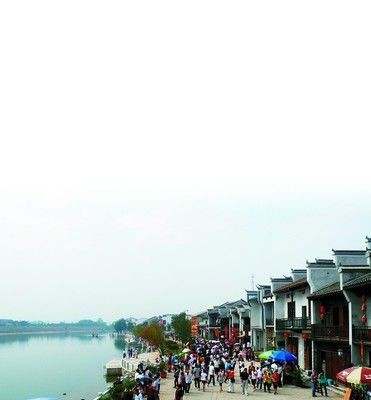

靖港古鎮充滿故事情節(圖)

日期:2016/12/16 18:04:49 編輯:古代建築 |

靖港“斷橋”,人頭攢動。均為余志雄 攝

時光倒流回155年前

1854年春天,水鎮靖港。一個名叫曾國藩的人,被太平軍西征軍大敗。兩度投水自殺,皆被救起。多年後,貴為台閣重臣的曾國藩,還常常念叨起靖港,這個讓他屢敗屢戰,恨愛交織的地方。

時光再倒回去。1733年,一座名叫宏泰坊的青樓,在靖港古鎮開張。300多年後,這處瀕臨倒塌、見證昔日繁華的三進磚木老房,被修繕一新。歷史記憶被原樣復蘇。日前,記者走進宏泰坊,但見庭院幽深。不變的,是歲月。

同樣變化的,還有那些明末清初的古民居。木質門窗黝黑,屋檐斑駁。古民居後,是古河道。河道已被疏通,推窗即可見水。靖港鎮黨委書記佘浩宇介紹,靖港有老房子700多間。目前,已經修繕了部分老房子。現全鎮保留木結構建築占整個建築的三分之一以上,古建築面積達5000平方米以上。

策劃故鄉

長沙出城25公裡,金星大道轉過去,田野閒適如秋光荏苒。沿沩水前行,古戲台、寧鄉會館、楊廣興行、圓木店、秤店、吊腳樓撲面而來,一個嶄新,而又古老的小鎮靖港,在城市之外,靜默站立。

靖港古鎮地處湘江西岸,東望銅官,是沩水入湘江之三角洲地帶。昔日為天然良港,清末民初曾為湖南四大米市之一,又是省內淮鹽主要經銷口岸之一,水路通暢,帆影不絕。為本省境內第一繁榮集鎮,而如今,它卻跟中國千千萬萬個普通鄉鎮一樣平凡無稽,甚至幾近凋零,無人問津。

2002年,湖南大學建築學院教授楊建覺陪父親去靖港,看到了爺爺當年蓋起的“楊廣興行”,當年名噪一時的米行,建築已破敗不堪,但依稀可見青瓦古牆間的歷史余脈。再看古鎮,水路衰敗,航道消失,昔日繁華蕩然無存,大量老建築只剩殘垣斷壁,老街風貌岌岌可危。

這和父親常常念叨中的那個溫熱的故鄉,相去多遠啊。

自古,靖港便是商業重鎮和軍事要地。民國時期,靖港商業自由發展達到鼎盛時期。民國初年,有糧行50多家,糧棧、米號各20余家,還有一批其他工商業。民國二十七年長沙大火後,投奔靖港經商者大增,工商業達500多戶。到中期,與津市、洪江同為湖南省繁盛三鎮,有“小漢口”之稱。

這樣豐富的歷史和文脈,可以原樣延續嗎?

2003年,楊建覺帶領工作團隊,開始為古鎮做規劃。設想在保持古鎮清末民初建築風格基礎上,將沩水的靈氣與古鎮街道及建築完美結合,再現江南水鄉之神韻。並提交出古鎮《策劃文本》,引起望城縣委縣政府主要領導關注。

古鎮充滿情節

圖紙開始變成現實。街區開始復蘇。傳統麻石板街回來了;明清及民國之後的建築,整舊如舊。針對沿街街景現狀,保護和恢復原有的歷史風貌,取當地生活素材,構想古鎮環境與景觀小品。適當考慮新舊結合,構建一個水鄉文化旅游古鎮。

在采樣中,專家和學者們一致認為,靖港古鎮,最好能維護古鎮原有傳統街巷格局,以“人文保護,再現繁華”為主線,發揚靖港傳統商業與手工業文化特征,規劃開發懷舊型旅游項目,保護復興清末民初歷史風貌,保留長沙一片故土。

楊建覺以一個設計師的敏銳,感覺到,古鎮應該重拾其歷史文化價值,為長沙等周邊城市,構建一個水鄉文化旅游鎮。通過保護與復興規劃,發掘靖港古鎮的悠久歷史,重溫唐李靖平蕭銑、曾國藩慘敗太平軍等歷史典故,回味商賈雲集,經濟繁榮之勝景,塑造出一個充滿故事情節的古鎮。在再現清末民初的古鎮格局與建築特色之余,恢復古鎮傳統手工業與民俗民風,弘揚湖湘地域文化。

同時,在街區與商業復蘇之外,應拓寬水面,動靜分區,修復原有的七個碼頭傳統風貌,結合現代休閒與娛樂功能定位碼頭,再現往日人群熙攘、作業繁忙的港灣景象。橋是水鄉古鎮傳統風貌的重要元素之一,設計中新建了11座橋,以木構和石砌為主。加強各水域之間的聯系,形成獨特的景觀系列,創造橋上行人、橋下過船的古鎮風情。

記者觀察

下一個靖港在哪裡?

從靖港回來好多天了,心還不平靜。長沙周邊散落的,不光是一個靖港,還有銅官、梨、白沙、安沙,再往外延伸,還有開慧,乃至向家,伍市……這麼多的小鎮,如星星點點,密布在秀麗廣袤的田野之間。但是,它們的歷史和文脈,多被切斷,街道多已滄桑,乃至凋零。而在我們的童年記憶中,它們曾經都是那麼溫婉可人。是哪一天開始,我們這些美麗的小鎮開始式微?怎樣讓我們的這些小鎮重放光彩?這成為我們的城市社會學最重要的一個課題。

城市化的潮流,在席卷中華大地的同時,卻似乎獨獨遺忘了小鎮。無數個小鎮如靖港一樣,在改革開放的浪潮中,河水改道,麻石老街成混凝土,歲月不再,古鎮也被城市公路甩到視線之外,直至被人遺忘。

所幸,靖港開始回歸,而市場的熱烈響應,讓我們看到了希望。

隨著旅游、休憩和戶外活動成為生活時尚,由此造成開敞空間消費熱的上升,小鎮越來越有可能,成為城市空間最具活力的生命豁口。

在國外呆過多年的親友們都認為,北美國家最美的,是一個個小鎮。優美、恬靜,富於人文氣息。但是中國的小鎮,卻越來越失去風味,淪為建築垃圾集納地。

我是小鎮上長大的孩子。我記得童年的小鎮,是怎樣的溫暖宜人,充滿人間煙火。古老的鎮子,一定有凹凸不平的青石板路,以及長長的雨巷,和逶迤的,青翠碧綠的河。河邊一定有碼頭,碼頭邊一定有高高的航標塔,那是在古遠的歲月中,船員們心中的故鄉。鎮子外,濃密的綠陰大道,蜿蜒通向田野村莊。最歷歷可數的,是那麼多的文化大家,從性靈的小鎮走出。茅盾、金庸、錢鐘書、黃永玉、沈從文……

古鎮在老去,但是記憶不會老去。

靖港回歸了,銅官也在躍躍欲試,麗江回來了,鳳凰越來越美,我們希望,小鎮的研究課題,才剛剛開始。我們也期待,更多的楊建覺們和父母官們,積極行動起來,更多的美麗小鎮,在各界的努力下,尋找回來的世界。

古鎮復興推進記事

2003年,楊建覺團隊提交古鎮《策劃文本》,引起關注。

2006年9月,受靖港鎮政府委托,楊建覺率隊24人在古鎮連續工作多天,第一次對古鎮作了全面的現狀調查,包括建築風格、街道立面、地面、歷史遺址、建築細節的測繪、拍攝,訪談了一大批原住民(特別是老人),了解當地風俗、民情。

2006年11月,完成《靖港古鎮總體保護與復興規劃與設計》,工作包括古鎮策劃定位,功能分區,據此規劃,完成靖港古鎮保護與復興模型。

2008年5月寧鄉會館(鎮政府投資)和楊廣興行(楊建覺投資)作為試點工程,基本恢復歷史樣式,引來相關領導的考察與興趣。

2008年9月,長沙市政府啟動了靖港古鎮第一期0.7平方公裡的保護性開發,按照國家5A級景區標准,將古鎮打造成區域性都市型休閒度假基地。

2008年12月13日,古鎮保護性開發被納入長沙市重點工程和大河西先導區重點工程,同時,在原有開發資金基礎上,追加3000萬元,確保古鎮開發的順利進行。

2008年12月23日,被國家住房和城鄉建設部、國家文物局授予“中國歷史文化名鎮”榮譽稱號。

2009年9月25日,靖港重建開街。一舉成功。

2009年10月,國慶長假爆發靖港出游熱,黃金周期間旅游收入達到了1400萬元。每日接待游客數量5萬人,55萬人“游”到靖港古鎮,

靖港保護與復興規劃方案拾零

興歷史故事,弘湖湘文化

①通過保護與復興規劃,發掘靖港古鎮的悠久歷史,重溫唐李靖平蕭銑、曾國藩慘敗太平軍等歷史典故,回味商賈雲集,經濟繁榮之勝景,塑造出一個充滿故事情節的古鎮;

② 再現清末民初的古鎮格局與建築特色,恢復古鎮的傳統手工業與民俗民風,弘揚湖湘地域文化。

創特色旅游,謀百姓增收

① 保存並恢復若干老字號、老店鋪, 提供可能的場所與環境給小攤販們,重塑靖港舊日商業格局,並賦予新的旅游商業內容;

② 通過特色旅游這個切入點,使政府能夠創收,並使百姓獲得大量就業機會;

③ 整合、提升古鎮周邊生態農業的理念,為長沙市的青少年提供一個學農教育的平台;

④ 通過經濟發展再現繁華靖港,走出一條古鎮有特色、可持續的發展之路。

存“真實生活”,達和諧社會

① 讓古鎮中生活的原住民有尊嚴的生活,決不將他們“劃分等級與類別”地趕出去;

②以構築“和諧社會”的理念,修復和改善原有建築的設施與環境空間,盡力保證原居民的社會生活和交往網絡的延續性,創造一種滿足各階層生活需求的“真實生活”。

- 上一頁:“古鎮”系列陶瓷茶具暢銷海內外

- 下一頁:泾縣黃田村獲中國景觀村落稱號

熱門文章

熱門圖文